Découvrez l’entretien avec Anne Barbusse, poète et enseignante, qui évoque l’écriture comme nécessité vitale, son engagement écologique et la puissance de la poésie face aux blessures intimes et collectives.

Anne Barbusse : habiter le monde par la poésie

Entretien conduit par Grégory Rateau

Anne Barbusse est née en 1969. Après une agrégation de Lettres Classiques, un enseignement de littérature latine à l’Université Paris VIII, elle s’installe dans un petit village du Gard. Elle enseigne le français langue étrangère aux adolescents migrants. Elle a notamment participé à différentes revues dont « Arpa », « Le capital des mots », « Traction-Brabant », « Comme en poésie », « Cabaret », « Mot à maux », « margelles ».

Rencontre

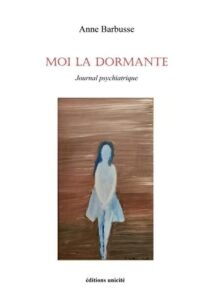

Grégory Rateau : J’aimerais commencer par évoquer votre journal en prose poétique, Moi, la dormante, entamé lors de votre premier séjour en hôpital psychiatrique. On pense inévitablement à Artaud, à Thierry Metz, à ces inadaptés habités par le feu de la création mais que notre société a brimés, parfois réduits au silence. Que vous a apporté l’écriture ? La poésie vous a-t-elle aidée à vous reconstruire ?

Anne Barbusse : L’écriture permet de travailler son rapport au monde, de se trouver une petite place dans l’existence, de créer et ne pas se contenter d’avoir été créée, d’interroger son rapport à l’existence par l’intermédiaire des mots, du langage, et donc d’une certaine forme de pensée. C’est un travail sur le langage qui creuse l’être et le monde par la même occasion, mais cela se présente avant tout pour moi comme un besoin, une façon de vivre, de respirer, de questionner, d’être, une nécessité. Ce n’est pas une thérapie, ce serait réducteur. J’écris parce que je ne peux pas faire autrement. J’habite le monde à travers la poésie même quand je n’écris pas, de même que je l’habite à travers le cinéma qui m’aide à voir. Ces deux formes d’art, de création, composent un viatique pour traverser la vie, une forme de « croyance » (je crois en l’art), notre façon de recréer le monde déjà imparti, d’en faire quelque chose (de même qu’on crée un jardin, un potager, à partir d’un sol, existant, d’une terre).

En créant, il me semble qu’on peut se recréer soi-même, combler les manques. Dans L’incomplète que je viens de publier aux éditions Rosa Canina, j’interroge la mer (le monde) sur sa capacité à me « compléter », réparer ce qui est cassé, mais c’est l’écriture du monde qui peut compléter, en sus du monde lui-même, d’une immersion totale dans la mer à une transcription de l’immersion totale et comblante.

Idem pour Les enfants sans mistral, que je viens de publier en juillet 2025 aux éditions Unicité, et que je dédie à toutes les jeunes hospitalisés en psychiatrie durant le Covid et après, à toute cette jeunesse souffrante, cette génération Z sacrifiée par temps de Covid et global warming et à l’ère du numérique. Ecrire ce livre, c’est écrire avec ce qui m’entoure et tenter de réparer (le livre a été écrit en 2021, mais l’épilogue date de 2024 et 2025, évoquant les possibilités de reconstruction hors/dans l’écriture, et l’ouverture vers autre chose grâce à l’écriture et à la publication, puisque mon premier recueil a été publié fin 2021, donc juste après l’écriture des Enfants sans mistral). Le livre a trait à mon fils, récemment il a écouté un enregistrement d’une de mes lectures de l’épilogue, il était très touché, quelque chose a été atteint par la poésie.

Dans mon recueil A Petros, crise grecque (Bruno Guattari éditeur, 2022), s’ajoute la magie du cinéma. Ecrire sur une crise (économique/amoureuse) permet de passer la crise, et ici l’écriture a entretenu de plus un lien très fort avec le cinéma, car le cinéma aussi a fonction réparatrice pour moi, m’offrant le miroir du monde/de moi-même, et par lui je vois le monde à travers les films et j’écris le monde à travers les films.

G.R : À quel moment la poésie s’est-elle imposée à vous comme mode d’expression et de création ?

Anne Barbusse : La poésie s’est imposée alors que j’étais très jeune, j’écrivais dès l’âge de 10-12 ans en cachette parce que pour mes parents c’était une perte de temps, mais encouragée par l’animateur du club théâtre de mon collège (j’avais écrit un texte sur la Grèce, il m’a dit que c’était « un poème en prose », je ne connaissais pas l’expression…). Puis j’ai mis de côté l’écriture durant mes études, peut-être parce que je ne me sentais pas à la hauteur de tous ces écrivains. L’écriture est revenue un peu fin des années 90, et s’est totalement arrêtée lors de mon accouchement en 1998 (illusion d’investir un autre type de création, et éloignement à la campagne). C’est lors de ma première dépression, en 2004 que je l’ai reprise, avec les journaux poétiques Moi la dormante et Les accouchantes nues (Unicité), encouragée par un ami (mon premier lecteur) et Jean-Pierre Farines (du comité de lecture de la revue Arpa qui m’avait publiée en 1996, sans que je le sache, Jean-Pierre m’avait demandé un texte suite à notre rencontre au marché de la Poésie, mais je n’avais pas reçu le numéro car j’avais déménagé). En 2004 j’ai compris que l’écriture ne devait pas me quitter pour survivre. Mais les dépressions successives m’empêchaient de chercher à publier, cela me paraissait insurmontable. Je n’ai commencé à m’occuper de publication qu’en 2020.

G.R : Je crois savoir que vous êtes très engagée dans le combat écologique. La poésie est-elle pour vous une forme de prolongement de ce militantisme ?

Anne Barbusse : Je ne sais pas si la poésie est le prolongement du militantisme.

Très longtemps poésie et écologie sont restées deux activités parallèles. Je n’ai pas décidé d’écrire un long poème écologique et épique (Ma douleur planétaire, écrit durant un an de mars 2020 à mars 2021) et publié en 2024 chez Tarmac. La forme s’est imposée à moi durant le Covid qui pour moi coïncidait avec un état plus global d’une planète malade, mais je ne me suis jamais dit que j’allais utiliser la forme poétique pour parler d’écologie. En fait cela s’est marié naturellement, la poésie étant une façon d’être au monde au même titre que l’écologie. Les deux me placent dans une attitude de retrait par rapport au monde, de paria du monde consumériste. Il en est de même pour mon recueil Ils ont défécondé l’avenir (Encres vives, 2024), je suis montée en Lozère avec des bergers et j’ai écrit ma vision du monde, sans me demander si j’écrivais « engagé » ou non, j’écrivais juste ce que je ressentais, prise entre deux univers, celui des touristes-randonneurs et celui des bergers. De même quand j’ai écrit Recluse (Pourquoi viens-tu si tard?, 2023), j’étais dans une bergerie en Ardèche, à 6 km de marche de tout hameau, je voulais écrire les chênes verts et le vent, la solitude dans la forêt, mais le contexte géographique et historique est venu se greffer sur le texte, la disparition des bergers, la transformation de l’Ardèche, dans un contexte d’après-confinement du monde. Ce n’est pas voulu au départ, juste j’écris à partir du monde dans lequel je vis. Sans me censurer sur un thème ou un mot qui ne serait pas « poétique », comme dans une partie de la poésie dite « lyrique » actuelle, où aucun des mots ou thèmes ne dépassent le XIXième siècle… Dans mon texte, éolienne et panneaux solaires ont leur place.

La poésie a toujours parlé de la « nature », toutefois pour moi il ne s’agit plus de célébrer la nature, mais de parler de ce qui est détruit, et aussi d’avoir une pensée-écriture en lien avec la « terre » plutôt, ce qui nous fonde au sens plus originel, plus matriciel. Cela fait partir de ma volonté de revenir à d’où je viens, de me recréer aussi à travers le travail de la terre (le potager) qui est une création essentielle à mes yeux au même titre que l’art (tout en paraissant antinomique…). Sans la terre, je n’existe plus, je n’ai plus d’assise dans ce monde, je ne suis plus « nourrie », en ville j’erre sans attache et sans lien, me manque toujours l’essentiel. Donc il était tout naturel je pense que mon écriture côtoie l’écologie, façon d’habiter le monde. La poésie de nos jours s’inscrit en porte-à-faux avec le capitalisme, comme l’écologie. Poésie et ZAD c’est le même combat, une zone différente à défendre contre la marchandisation et la numérisation du monde.

J’ai par ailleurs une activité militante au sein de l’association Agir pour le climat ou d’un Conseil des non-élus de mon Agglo, et parfois mes textes rejoignent ce militantisme, mais quelle différence ? C’est juste ma façon d’être à la campagne, à côté de, de revenir à l’essentiel, au réel, de m’abstraire (en partie) du bruit du monde, du paraître généralisé.

Quand Loan Diaz m’a proposé d’écrire Ohitza avec lui (publié par les éditions Poétisthme, en 2024), il m’a envoyé des photos datant de la fin de la décolonisation et du début du tourisme. L’écriture s’est déclenchée à partir des photos, et évidemment la date de ces photos a influencé le processus créatif. Donc le recueil est engagé d’une certaine façon, ce sont des poèmes écrits en 2023 par moi qui ai grandi dans les années soixante-dix, sur des photos des années 1960, doublés des poèmes de Loan qui lui est de la génération de mon fils. Toutes ces époques mêlées font qu’un point de vue naît, qui est affaire d’Histoire et de vécu. Même si l’enjeu majeur était au départ d’écrire à partir de photos, de fouiller la photo par l’écriture pour lui faire dire davantage par le poème.

G.R : Que peut, d’ailleurs, la poésie aujourd’hui ? A-t-elle encore vocation à changer quoi que ce soit ?

Anne Barbusse : Je ne sais pas répondre à cette question, c’est comme demander « à quoi sert l’art ? » alors qu’il est défini à la base par son inutilité, c’est un paradoxe sublime qui permet pourtant de renverser les mondes, les cultures, et de vivre.

Et pourquoi poser la question aujourd’hui plus qu’à une autre époque ? Le poète pouvait-il davantage avant que maintenant ? Victor Hugo avait du poids dans la vie politique de son temps, mais c’est parce qu’il menait aussi une carrière politique, ce qui ne l’a pas empêché d’être exilé par Napoléon III. Qu’a pu la poésie de Rimbaud sur son époque même ? Il faut tellement de recul pour savoir ce qu’«a pu » telle poésie à telle époque donnée. Certes les « intellectuels » du dix-neuvième siècle ont été supplantés par les vedettes de télé puis les influenceurs d’internet, mais cela ne signifie pas que la poésie ne peut rien.

Dans « agir non agir », Pierre Vinclair pose le dilemme de poésie engagée ou non, écologique ou non, s’interroge sur les liens entre poésie et « nature » pour finalement en conclure que ces liens ont toujours existé. La poésie est une forme d’action, toute parole est un acte de langage, au même titre que bêcher la terre ou créer une ZAD. Toute poésie a un pouvoir performatif (à lier au terme de « performance »).

Bref ce sont des questions rebattues mais qui n’empêcheront jamais la poésie d’exister, et, parfois, comme un petit film vu par hasard, de faire « regarder » le monde différemment. C’est ténu, fruit du hasard de la rencontre, comme tomber sur un paysage bouleversant au hasard d’une marche en montagne.

G.R : Dans La non-mère ou encore dans votre précédent recueil, Les mères sont très faciles à tuer, on retrouve un champ lexical de la souffrance, proche parfois de celui d’Alejandra Pizarnik : un sentiment d’inadéquation au monde, un rapport douloureux à la mère — ou aux mères, en général. Cette dimension, que l’on pourrait qualifier de psychanalytique, est-elle pour vous un moteur ? Vous aide-t-elle à mieux vous comprendre, à mieux comprendre les autres, à réaliser une forme de catharsis ?

Anne Barbusse : La problématique « maternelle » se retrouve dans La non-mère comme dans Les mères sont très faciles à tuer (moi en tant que mère). Mais elle touche tout le monde. Quand je fais des lectures de La non-mère, chacun se situe par rapport à la mère qu’il a eue ou la non-mère qu’il a eue. On en revient à la question de la création (qui m’a créé ou n’a pas su). Quant à la souffrance, je répète souvent qu’une souffrance écrite (ou passée au tamis de l’art) n’est plus une souffrance, elle a été prise en mains, recréée, remodelée, interrogée, et si elle a permis le livre elle a été fécondante, donc c’est une joie, ténue certes, mais ce n’est plus une douleur pure.

La dimension maternelle renvoie aussi à la terre pour moi, c’est la terre qui nous nourrit et non le supermarché comme on voudrait nous le faire croire, la fréquentation du jardin permet tous les animismes vivants, la terre remplace pour moi la mère manquante, source de toute création et possibilité de ma création par la poésie. Je ne sais pas si elle est moteur, mais elle m’origine.

L’art est cathartique dans la mesure où il permet de (se) voir et de se soigner (prendre soin de soi et des autres en même temps), comme le cinéma permet de mieux voir, de regarder, agrandit notre regard et nous délie de toute émotion par le retour sur soi qu’il implique, miroir hypnotique de nos souffrances mises à distance. Mais cela pour moi ne va pas jusqu’à nous purger de nos passions, juste permettre une autoréflexion, une distance par la mise en mots/en images, la capacité à créer un langage qui sublime au sens kantien. Je me sens à la fois dans le réel immanent (celui de la terre qui grouille de vie) et dans l’élévation par l’activé cérébrale qui recrée cette perception du réel immanente par tous les moyens (écrire sur l’expérience de la nage c’est à la fois être dans l’immanence, corps enfoui dans l’eau de la rivière/de la mer, et dans la transcendance de la sensation retrouvée par un langage – donc un logos – mimétique de cette sensation). Ce que fait le cinéma en filmant Murina nageant dans la mer adriatique, caméra immanente et transcendante, dans le film éponyme.

G.R : Vous participez activement à la Maison de la poésie de Montpellier (Jean Joubert), où vous lisez régulièrement vos textes devant un public d’habitués, tout en invitant d’autres poètes venus d’horizons divers et en offrant aussi aux amateurs l’occasion de lire leurs propres textes. Que vous apporte cette expérience de l’oralité, dans votre façon de communiquer et, peut-être, dans votre manière d’écrire ?

Anne Barbusse : Lire un poème oralement c’est quelque chose que je faisais petite toute seule dans ma chambre, parfois un texte m’émouvait tellement qu’il fallait que je le lise à voix haute. Lire c’est donner un corps au texte. Lire devant un public c’est une forme de communication, cela permet de faire résonner le texte, de le redécouvrir d’une certaine façon, en l’actualisant dans une expérience éphémère mais unique. C’est un partage que j’ai découvert récemment, alors que la poésie avait été très longtemps une expérience de la solitude. C’est comme la publication finalement, se relier à d’autres par un medium. Et pour moi c’était assez étrange au début, alors qu’enfant j’avais dû lire et écrire en cachette, de voir que l’écriture/la lecture pouvaient intéresser d’autres que moi, qu’on pouvait se rassembler à plusieurs dans ce partage, comme une aberration de notre siècle…

G.R : Vous avez beaucoup publié chez des éditeurs indépendants, dans des revues… Quel conseil, ou quel « secret d’écriture », pourriez-vous donner à celles et ceux qui, comme vous, souhaitent écrire et faire publier leurs textes ?

Anne Barbusse : Je n’ai aucun conseil à donner en ce domaine. J’ai toujours écrit, mais n’ai publié mon premier recueil écrit en 2004 qu’en 2021, donc je ne vois pas comment je pourrais donner des conseils en matière de publication. Ni en matière d’écriture. On écrit parce qu’on ne peut pas faire autrement. L’écriture accompagne, si elle persiste elle sait se faire un chemin vers la publication quand celui qui écrit trouve l’énergie, le moment opportun. Seule importe la nécessité d’écrire. Elle s’accomplit avec le temps, avec et sans nous, elle nous dépasse, et pourtant on la travaille comme un jardin secret, comme la terre d’un potager. Il faut vingt ans pour faire un jardin, voir un tilleul planté telle une petite branche gracile devenir un arbre capable de contrer toutes les canicules et d’aider à (sur)vivre. Parfois des arbres meurent jeunes, ne prennent pas (un poirier, un pêcher), d’autres s’épanouissent (un figuier), quelle est la part de la terre et des pluies, et celle du jardinier ? Qui sait pourquoi tel arbre a pris et l’autre non ? Quel conseil pourrais-je donner à un jardinier sinon de faire ce qu’il aime, de replanter quand ça meurt, de transformer quand ça ne veut pas, de tenter expériences à partir des savoirs passés, de s’adapter, bref d’expérimenter travail et hasard ?

G.R : Pensez-vous que la poésie puisse encore toucher un public plus large ? Quels moyens imagineriez-vous pour la rendre plus accessible et la sortir, au moins un peu, de son entre-soi ?

Anne Barbusse : La poésie touche dès qu’elle est mise en contact avec le public. Même un ado qui se dit hermétique à la poésie, quand il l’entend sans faire exprès, quand elle l’appelle, il se met à l’écouter et il est ému. Le problème est de favoriser ces moments d’écoute, de les susciter. Il y a trente ans, j’ai enseigné deux ans en ZEP, c’était mon premier poste, j’avais 22 ans, un collège perdu dans la banlieue de Seine Saint Denis. Ambiance de violence. J’avais peur d’aborder la poésie, parce que pour moi c’était important, j’ai décidé juste de lire, sans aucune analyse, aucune question (comme il est de bon ton dans l’Education Nationale, la signification puis la grammaire…). Bref rien que lire, pas même faire lire car certains n’y arriveraient pas ; j’ai lu durant des heures des poèmes à une classe de troisième qui a fait silence durant tout ce temps, alors que dans tous les autres cours, pas de silence et aucune communication, ou très difficile. Là, par simple poésie, sonorités et surtout rythme, une écoute totale. De la part de tous, sachant ou ne sachant pas lire, garçons englués dans des problèmes de deal, filles sommées de s’occuper des bébés à la maison. Mais je n’ai appliqué aucune des directives de l’Education Nationale, je n’ai posé aucune question, j‘ai juste lu. C’est ténu, une semaine dans une année scolaire, c’est sans cesse remis en question par la rentabilité, mais ça existe.

J’ai fait des lectures de rue, c’est à la fois terrible et étrange, ceux qui passent et ceux qui tendent l’oreille, entre entendre et écouter, qui mesure la frontière… Comme au cinéma on passe sans cesse de voir à regarder, et un travail souterrain se fait… Montrer un film classé « art et essai » à un enfant très jeune, l’hypnose opère de suite. Lire des poèmes à un enfant très jeune, c’est comme chanter une comptine. Il s’arrête de bouger, de jouer, de parler, il se fait spectateur, il sent la différence d’avec le langage commun instinctivement. Tout est là, juste la société le casse peu à peu, l’oblitère de codes non naturels et plus mercantiles, ou fonctionnels … Alors il faut creuser derrière pour retrouver l’origine. Mais comment recréer ces temps d’avant le temps efficace et professionnel ? Certainement pas en coupant les crédits impartis à la culture. L’art est le parent pauvre de nos sociétés capitalistes, et la poésie est le parent pauvre de l’art. Mais peut-être en cela préserve-t-elle son indépendance (je pense à Justine Triet attaquée par le gouvernement pour son discours contre ce même gouvernement lors de la remise de la Palme d’or, sous prétexte qu’elle avait touché de l’argent du CNC pour faire son film, comme si cela devait remettre en cause son indépendance d’esprit…). Que le pouvoir la fasse taire ou mette en exergue des poètes qui l’« arrange », la poésie ne se taira pas, se faufilera entre les interstices. Elle habitera ce qui reste des mondes réels.