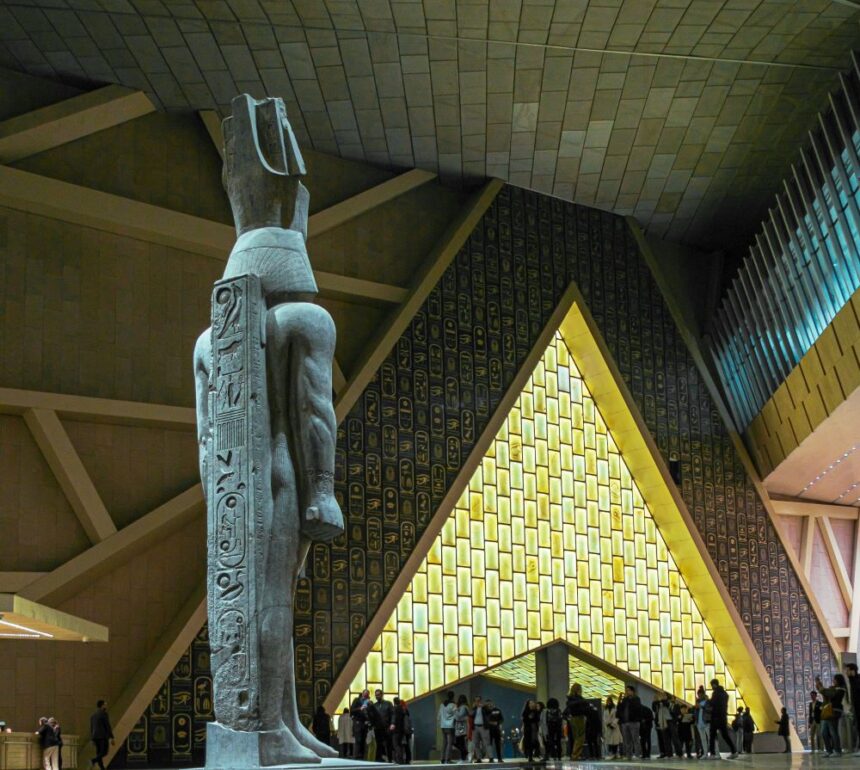

Le 1ᵉʳ novembre 2025, l’Égypte inaugurera le Grand Musée égyptien (Grand Egyptian Museum, GEM) un projet pharaonique et durable, consacré à la civilisation égyptienne. Premier musée « vert » du continent africain, il s’impose déjà comme un tournant dans l’histoire culturelle mondiale.

Tout ce que vous voulez savoir sur l’inauguration du Grand Musée égyptien (GEM)

Une inauguration hors norme

L’inauguration du GEM, prévue pour le samedi 1ᵉʳ novembre 2025, s’annonce comme un rendez-vous de portée mondiale. Plus de soixante chefs d’État et de gouvernement y sont attendus, un nombre sans précédent. Sur place, un orchestre dirigé par Nayer Nagui interprétera une œuvre du compositeur Hesham Nazih, réunissant 121 musiciens égyptiens et des artistes venus de 79 pays. Selon plusieurs médias égyptiens, Sherihan figurerait parmi les présentateurs de la cérémonie d’ouverture.

Cette dimension artistique confère à l’événement une portée « civilisationnelle », où patrimoine ancien et ambition contemporaine se rejoignent. L’inauguration symbolise aussi un message fort pour le tourisme, l’économie et l’identité culturelle de l’Égypte.

Le musée : un projet pharaonique et durable

Érigé sur le plateau de Gizeh, à quelques pas des pyramides, le GEM est le plus vaste musée au monde consacré à une seule civilisation. Il abrite plus de 100 000 artefacts, dont l’intégralité de la collection de Toutankhamon, répartis dans deux salles totalisant 7 500 m².

Pensé dans une démarche écoresponsable, le GEM est également le premier musée « vert » d’Afrique, un modèle d’intégration entre éthique environnementale et valorisation patrimoniale.

Sa façade monumentale, ses volumes géométriques et son orientation vers les pyramides traduisent une ambition architecturale forte : celle d’un pont entre l’Égypte ancienne et l’Égypte contemporaine.

Au-delà de sa dimension touristique, le musée comprend un centre de recherche et de restauration ultramoderne, un auditorium, des ateliers pédagogiques et des espaces verts ouverts au public.

Les grandes sections du Grand Musée égyptien

Le GEM se déploie en plusieurs espaces majeurs, chacun conçu pour offrir au visiteur une expérience immersive, éducative et sensible.

– La Galerie des Origines retrace la préhistoire de l’Égypte, jusqu’à 700 000 ans avant notre ère, à travers des outils en pierre, des objets funéraires et des témoignages des premières croyances.

– La Période pharaonique présente statues monumentales, bas-reliefs et artefacts issus des grandes dynasties, révélant la structure sociale et les rituels religieux de l’époque.

– La Galerie Toutankhamon, cœur symbolique du musée, rassemble plus de 5 000 pièces issues de la tombe du jeune pharaon, dont son célèbre masque funéraire.

– Les Galeries funéraires évoquent les pratiques d’embaumement et la conception de l’au-delà à travers sarcophages, momies et objets déposés pour accompagner les défunts.

– Les Galeries thématiques explorent la richesse de la civilisation égyptienne sous divers angles : l’écriture hiéroglyphique, la musique, la vie quotidienne ou encore l’artisanat.

Le musée abrite également un cinéma 3D de 250 places, un musée pour enfants, et des dispositifs technologiques de pointe, notamment en réalité virtuelle, pour approfondir la découverte de l’Égypte ancienne.

Les œuvres majeures à découvrir

La collection du GEM est déjà qualifiée d’exceptionnelle. Voici quelques-uns des trésors à y contempler :

– Le masque funéraire de Toutankhamon, façonné en or, argent et cuivre, orné de pierres semi-précieuses et de pâte de verre colorée. Il représente le roi coiffé du némès, les déesses protectrices Nekhbet et Ouadjet sur le front, les yeux en obsidienne et quartz.

– Le sarcophage intérieur du jeune pharaon, en or 22 carats, pèse 110,4 kg. La figure du roi apparaît sous les traits d’Osiris, les bras croisés, la barbe divine, les déesses Isis et Nephtys gravées à ses côtés.

– Le trône doré de Toutankhamon, en bois noble incrusté de pierres semi-précieuses et de verre coloré, représente une scène intime où la reine Ankhesenamon tend la main à son époux.

– La statue du roi sur un léopard, en bois doré, figure le souverain chevauchant l’animal symbolisant la victoire du soleil sur les ténèbres.

Parmi les autres pièces marquantes figurent une tête à fleur de lotus, une paire de sandales incrustées d’or, un chariot de cérémonie, un lit funéraire zoomorphique, un pectoral au scarabée ailé et un naos funéraire monumental.

Ces objets ne sont pas de simples vestiges : ils incarnent une vision du monde où art, foi et pouvoir s’unissent dans la quête d’éternité. Réunis dans un même lieu, ils offrent une lecture sans précédent de la grandeur spirituelle et esthétique de l’Égypte ancienne.

Pourquoi cet événement suscite-t-il un tel engouement ?

Plusieurs raisons convergent pour faire de cette inauguration un moment historique :

– L’ampleur du projet, fruit de plusieurs décennies de préparation et de coopération internationale.

– La richesse des collections, notamment la présentation intégrale du trésor de Toutankhamon pour la première fois.

– La portée diplomatique, avec la présence de chefs d’État, de souverains et de figures culturelles venues du monde entier.

– Le symbole global, mêlant patrimoine, tourisme, recherche et transition écologique.

– Le contexte économique et touristique, l’Égypte affirmant par ce musée son rayonnement culturel et son rôle central dans la préservation du patrimoine universel.

À retenir

Date d’inauguration : 1ᵉʳ novembre 2025

Lieu : Plateau de Gizeh, à proximité des pyramides

Invités : Plus de 60 chefs d’État et 180 médias internationaux

Direction artistique : Nayer Nagui – musique de Hesham Nazih

Particularité : Premier musée « vert » d’Afrique

Collections : Plus de 100 000 artefacts, dont la totalité du trésor de Toutankhamon

Objectif : Accueillir environ 6 millions de visiteurs par an

Une renaissance culturelle

Cette inauguration consacre l’Égypte comme capitale culturelle du monde arabe et le GEM comme l’un des pôles majeurs du patrimoine mondial.

C’est aussi un message adressé au monde : l’histoire, lorsqu’elle renaît, devient un acte d’avenir.

Photo de couverture @ Wikimédia