Peintre, illustratrice, graveuse et décoratrice sur céramique, Marie Bracquemond a traversé le XIXᵉ siècle en mariant rigueur académique et audace impressionniste. Loin des projecteurs de son époque, elle a laissé une œuvre sensible et moderne, où la lumière, les figures féminines et la vie quotidienne s’entrelacent avec une délicatesse rare.

L’univers artistique de Marie Bracquemond

Par la rédaction

D’une enfance modeste à la formation académique

Née Marie Quivoron en 1840, issue d’un milieu modeste, elle se forme d’abord à Étampes, avant de recevoir l’influence décisive de Jean-Auguste-Dominique Ingres. Ses années de formation parisienne auprès de Désiré François Laugée, Émile Signol et Hugues Merle lui permettent d’affiner ses techniques de portrait et de peinture de genre, alors dominées par la tradition académique. Entre 1859 et 1875, elle expose au Salon des œuvres inspirées du Moyen Âge et de la littérature, signées du nom de sa mère, Pasquiou-Quivoron. Ces premières années constituent un socle solide : ses copies et ses commandes assurent les revenus du foyer qu’elle partage avec sa mère et sa demi-sœur, et lui permettent d’exercer son talent tout en préparant l’avenir.

Le mariage, un tournant artistique et personnel

En 1869, son union avec Félix Bracquemond, graveur et céramiste reconnu, ouvre de nouvelles perspectives, mais impose aussi des contraintes. Dans l’atelier d’Auteuil, elle met à profit sa formation pour renouveler le décor sur céramique, collaborant notamment avec la manufacture Haviland. Pour l’Exposition universelle de 1878, elle réalise un panneau monumental, Les Muses des arts, aujourd’hui disparu. Dans ces œuvres, la modernité se mêle à l’allégorie, et la vie quotidienne s’invite sur des vases et des assiettes, anticipant certains thèmes du dessin de presse et de la peinture impressionniste.

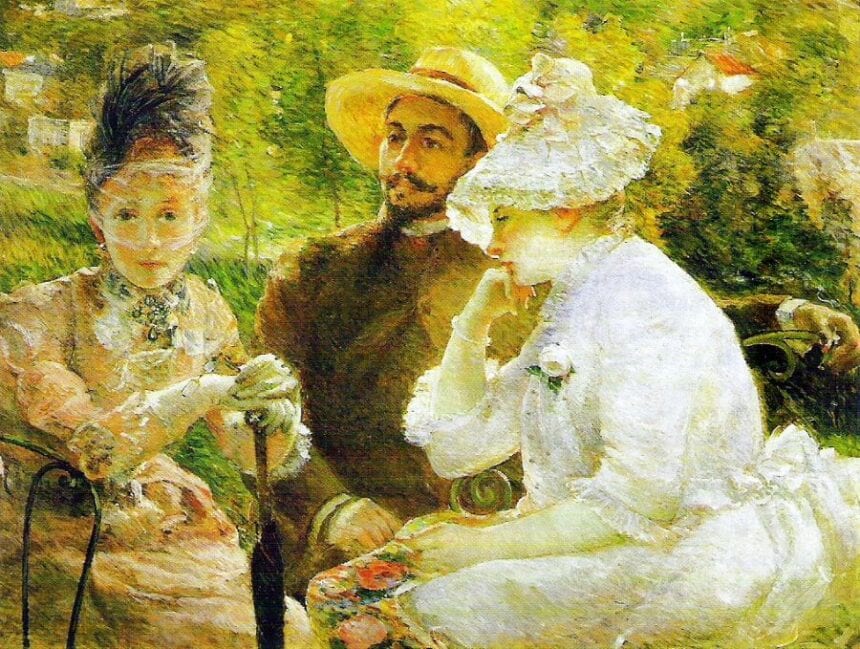

Une approche intime de la lumière et du motif

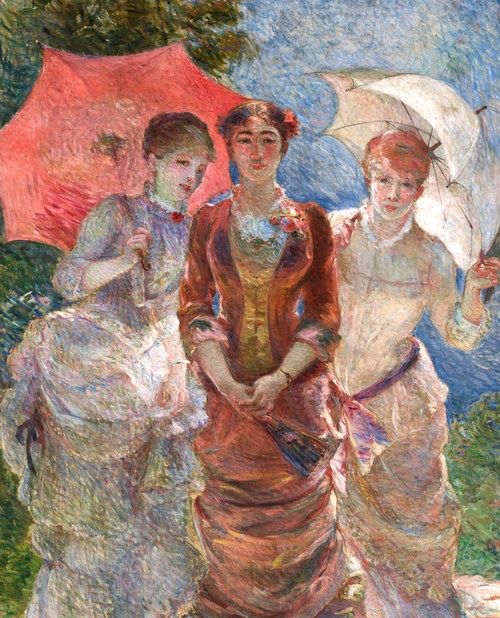

Marie Bracquemond ne dispose pas toujours de modèles variés. Son attention se porte alors sur les effets de lumière, sur la manière dont le soleil et l’ombre modifient la perception des formes. Sa sœur devient son sujet privilégié, posant dans le jardin de Sèvres pour des toiles comme La Dame en blanc. Ces scènes en plein air révèlent une observation minutieuse de la couleur, de la lumière et de la texture, témoignant d’une sensibilité impressionniste qui, à l’époque, reste en marge des courants dominants.

Entre exposition et reconnaissance limitée

Invitée par Edgar Degas, elle participe aux expositions impressionnistes de 1879, 1880 et 1886, montrant sa diversité technique : cartons préparatoires pour céramique, peintures, aquarelles et dessins. Cependant, elle ne présente pas toujours ses œuvres les plus audacieuses, à l’instar de Sur la terrasse, à Sèvres (1880), afin de ménager son mari, opposé à certaines évolutions stylistiques. Dans les années 1880, elle se tourne vers l’eau-forte originale et expose avec la Société des peintres-graveurs français. Son Autoportrait gravé retient l’attention d’Henri Beraldi, spécialiste des estampes, et son œuvre gagne progressivement en reconnaissance dans des cercles plus spécialisés.

Une œuvre réévaluée après l’oubli

Après sa dernière exposition publique en 1893 à Chicago, elle se retire, poursuivant peinture et aquarelle dans la sphère privée. La mort de son mari en 1916 permet à son fils, Pierre Bracquemond, d’organiser en 1919 une rétrospective de cent cinquante-sept œuvres à la galerie Bernheim-Jeune, avec une préface de Gustave Geffroy, déjà admiratif de son talent dès 1894. Depuis, des expositions et collections publiques à Paris (Petit Palais, Bibliothèque nationale de France), en province et à l’étranger (Metropolitan Museum of Art, Art Institute of Chicago) témoignent de la singularité et de la modernité de son œuvre. L’attention récente portée à l’histoire des femmes artistes, illustrée par l’exposition de 2019 au musée d’Orsay Femmes, art et pouvoir, révèle enfin la place qu’elle mérite parmi les figures majeures de l’impressionnisme.

Marie Bracquemond aujourd’hui

Longtemps reléguée à l’ombre de son mari et des grands noms masculins de l’impressionnisme, Marie Bracquemond commence à être redécouverte à la fin du XXᵉ siècle. Expositions, catalogues et travaux d’historiens de l’art replacent peu à peu son œuvre dans le paysage artistique de son temps. Sa peinture, sa gravure et sa céramique révèlent une maîtrise sensible de la lumière et une attention singulière aux gestes du quotidien. Dans ses toiles, souvent baignées de clarté, la vie moderne se décline à travers des figures féminines plongées dans la lecture, la conversation ou la contemplation, comme saisies dans un instant suspendu.

Cette redécouverte met en lumière la double audace de Bracquemond : celle d’une femme qui a peint envers et contre les limites imposées à son époque, et celle d’une artiste qui a su inscrire la modernité dans le silence des jardins et la douceur des intérieurs. Aujourd’hui, les musées et les chercheurs s’accordent à reconnaître en elle une voix singulière de l’impressionnisme, à la fois discrète et lumineuse, dont la force tranquille éclaire désormais l’histoire de l’art d’un jour nouveau.

Photo de couverture @ Wikimédia

Photos : Autoportrait / Trois femmes