Écrivaine et poète française, Martine Roffinella développe depuis plus de quarante ans une œuvre indocile, entre poésie, roman, récit et essai.

Martine Roffinella : écrire comme on respire

Entretien conduit par Monia Boulila

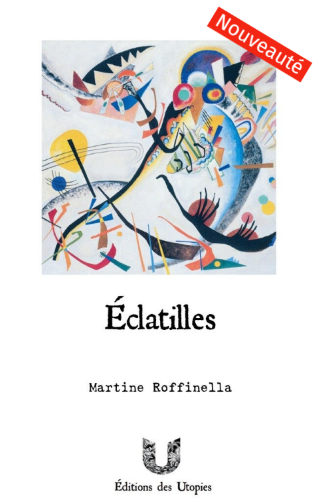

Éclatilles, son 31ᵉ livre, publié aux Éditions des Utopies, s’inscrit dans une trajectoire marquée par l’exploration des zones de fracture : celles du corps, de la langue, de la mémoire et du monde contemporain.

Très tôt entrée en écriture, Martine Roffinella n’a cessé de déplacer les formes et de refuser les assignations de genre. Sa langue, organique et parfois abrasive, cherche moins à raconter qu’à faire advenir des états, des tensions, des territoires intérieurs souvent invisibles. Lauréate à plusieurs reprises de bourses du Centre national du livre, elle poursuit une œuvre exigeante, guidée par une conception de l’écriture comme force vitale, indissociable de la liberté et de la résistance.

Dans cet entretien, Martine Roffinella revient sur Éclatilles et sur une pratique de l’écriture vécue comme une nécessité.

M.B : Éclatilles est votre 31ᵉ publication. Qu’est-ce qui vous maintient dans l’écriture après tant de livres ?

Martine Roffinella : Je suis en écriture depuis l’âge de 12 ans, et même avant j’ai toujours été guidée par l’exploration de mondes parallèles et/ou superposés. Écrire est pour moi une fonction vitale : je vis en permanence avec et par elle – et parfois il s’agit d’une véritable dictature, ce qui explique par exemple le désastre de ma vie amoureuse. À bientôt 65 ans j’ai compris que l’écriture est ma seule liaison possible, l’unique épouse. Donc pour vous répondre, je ne suis pas « maintenue » dans l’écriture : elle me possède toute en despote et ne me laisse aucun choix. La mort seule nous séparera – et encore, sait-on jamais…

M.B : Écrivez-vous la poésie dans une continuité avec vos romans et récits, ou est-ce pour vous un espace radicalement autre, plus risqué, plus nu ?

Martine Roffinella : J’ai commencé ma route en littérature par la poésie – en publiant dans des revues comme Les Dossiers d’Aquitaine, Jointures, Vents et Marées… Je n’ai jamais cessé d’en écrire, mais pas forcément dans le cadre d’un projet éditorial. La poésie est un oxygène vif en même temps qu’une tombe que je peux investir sans avoir à me justifier. Je ne cherche pas à raconter une histoire mais à livrer l’existence d’émotions paradoxales et de lieux parallèles ou internes multidimensionnels. C’est une démarche à la fois différente et connexe de celle déployée dans les romans, récits et nouvelles. Disons que le cadre général est identique, mais celle qui en parle n’est pas placée au même endroit. Dans le cas du roman, une vision est donnée à partir d’un point d’appui – un « Je » ou un/e narrateur/trice. Pour la poésie, même si le « Je » est à la manœuvre, il incarne une sorte de globalité organique qui tend à l’universalité. Il y a quelque chose de christique là-dedans, même si j’ai perdu la foi. Quant à savoir si la poésie est un espace « plus risqué » ou « plus nu », non, je ne dirais pas cela, car chacun de mes romans est aussi une prise de risque – je suis pour chaque livre sur le fil du rasoir. Je dirais plutôt que la poésie me permet de traverser plusieurs mondes en même temps, en m’affranchissant de toute autorisation. L’immersion est alors plus vertigineuse, oui.

M.B : Votre œuvre circule entre poésie, roman, essai, textes politiques. Refusez-vous les cloisonnements de genre, ou est-ce chaque sujet qui impose sa forme ?

Martine Roffinella : Il est très difficile, en France, d’explorer plusieurs genres différents – le cercle des poètes (non disparus) est par exemple très fermé, tout comme celui des auteurs de thrillers, etc. Or pour ma part, je ne peux être enfermée dans un seul genre littéraire, et je ne fais que suivre l’étincelle qui se produit, que d’aucuns nomment « inspiration ». J’aime aussi repousser sans cesse mes limites, marcher au bord de la falaise (alors que je souffre de vertige), me mettre en danger – par exemple, au cours de l’été dernier, j’ai expérimenté une écriture particulière qui m’a conduite en lisière de la folie, et il m’a fallu presque deux mois pour retrouver mes marques. Donc je ne choisis rien – je me laisse choisir. J’ai d’ailleurs la même démarche en photographie : je ne « chasse » pas les images, je me laisse « chasser » par elles.

M.B : Votre poésie traverse l’absence, la mort et la violence du monde, parfois avec des sons et des mots provocants. Est-ce pour exprimer un état intérieur, conjurer la disparition, ou inventer un territoire que seule l’écriture permet ?

Martine Roffinella : Je ne pense pas inventer un territoire mais rendre compte de territoires qui existent déjà et dont la majorité des gens n’ont pas conscience : mon rôle est alors de donner accès à ces mondes-là. Essentiellement en travaillant à la fusion du fond et de la forme pour libérer une troisième voie d’expression écrite. Quant à ce qui existe et qui est perceptible par tout le monde (« l’absence, la mort et la violence »), je tâche d’en rendre compte par des biais ou des angles inhabituels, en tordant la langue pour rendre l’ensemble malléable : il est ainsi possible d’agir. Libre à celui ou celle qui lit de modeler ces notions, désormais palpables, à sa guise : soit d’en rétablir la norme pour se rassurer, soit d’entrer en rébellion poétique – ce qui est effectivement une provocation pure !

M.B : Votre poésie est percutante et intense. Cherchez-vous à secouer les lecteurs, ou ne pouvez-vous pas écrire autrement ?

Martine Roffinella : Je ne pense pas au lecteur quand j’écris, donc je n’ai aucune intention de le « secouer ». Comme je l’explique plus haut, je n’agis pas sur la littérature : je suis « agie » par elle. Il n’existe aucune décision de départ – c’est l’urgence qui s’empare de ma personne, et je ne fais qu’obéir. Ma première éditrice, Jane Sctrick (Phébus), me disait toujours : « Ne vous forcez jamais à écrire, attendez que ce soit au bord des lèvres. » Oui, c’est exactement cela. Mon rôle d’écrivaine, une fois cela jailli, est de travailler les concordances – notamment sonores – entre la mission originelle et sa livraison publique.

M.B : Vous avez souvent écrit contre les normes, contre les assignations, contre les silences. Écrire, pour vous, relève-t-il encore d’un geste de résistance ?

Martine Roffinella : Oui, écrire est pour moi une prise de risque, une revendication de liberté, et donc un acte de résistance – surtout face aux injustices, aux humiliations, à la négation de la dignité. C’est un espace infini qu’il ne faut pas chercher à s’approprier – mais se montrer digne d’y résider, en remettant à chaque instant en cause notre propre légitimité. Pour moi, il faut redevenir écrivaine à chaque livre, être dans un perpétuel inconfort.

M.B : Quel rôle attribuez-vous aujourd’hui à la poésie dans un monde saturé de discours, d’images et de violences ?

Martine Roffinella : Je ne sais pas si je suis habilitée à répondre à cette question. Je n’attribue aucun rôle à la poésie, je crois qu’elle est – sans qu’il soit nécessaire d’en rajouter. Elle compte en tant que liberté d’aimer, de crier, de voyager immobile. Elle est présente en chacun de nos organes essentiels, même ceux qui nous répugnent. La violence traverse les siècles et les millénaires, la poésie est une de ses composantes parfois, mais peut aussi en être sa silhouette inversée. Ce qui compte, c’est d’en jouir ou d’en souffrir – vivre, en somme.

M.B : Que souhaiteriez-vous que le lecteur ou la lectrice emporte avec lui après cette lecture ?

Martine Roffinella : Ces Éclatilles sont des bribes plus ou moins aiguisées d’instants de vie et d’émotions parfois paradoxales. L’invention de mots n’est pas un artifice gratuit – mais justement un signe : Allez-y, vous aussi appropriez-vous les mots, exprimez vos couleurs sans recopier ce qui vous est imposé. Libérez-vous ! N’écoutez rien d’autre que votre singularité…

M.B : Quel est votre rêve le plus cher qui vous habite et qui motive votre parcours ?

Martine Roffinella : Avoir le temps d’accomplir mon œuvre – mais je sais déjà que ce rêve-là restera inaccessible.