Dix ans après les attentats du 13 novembre, Des vivants s’attache à ce qui suit le drame : la reconstruction, l’amitié, le besoin de rester ensemble. Jean-Xavier de Lestrade signe une série sobre et profondément humaine, fidèle à l’esprit du service public, qui questionne la mémoire collective autant qu’elle célèbre la force du lien.

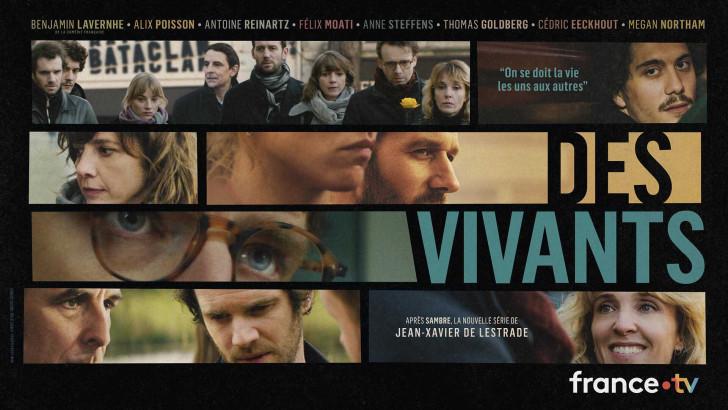

Des vivants : Jean-Xavier de Lestrade signe pour France Télévisions une série sensible sur les rescapés du 13 novembre 2015

Dans un ton mesuré et chargé d’humanité, la nouvelle série de fiction de France Télévisions, intitulée Des vivants, se propose de raconter autrement l’après-traumatisme d’un des chapitres les plus douloureux de l’histoire collective récente : la nuit du 13 novembre 2015 et ses lendemains. Conçue autour d’un groupe de survivants — qu’ils ont eux-mêmes baptisés « les Potages » (contraction de « potes otages ») — la série, conçue par le réalisateur documentaire-romancier Jean‑Xavier de Lestrade, s’attarde non tant sur l’événement que sur ce qu’il advient ensuite : la vie à reconstruire, ou du moins à poursuivre, sous le poids d’un traumatisme qui ne s’efface pas.

Une fiction de service public au plus près des rescapés

D’emblée, le ton est posé : cette œuvre n’est pas un simple spectacle, c’est un devoir. « Quand nous étions en salle de montage… notre réaction : “Oh non, pas déjà. Restons ensemble encore un peu.” » écrivent les responsables de la fiction de France Télévisions.

Le sentiment qu’il s’agit d’accompagner, de rester « avec », à hauteur d’homme, les survivants, est au cœur du projet.

On comprend que la portée de la série est à la fois intime et collective : intime, par la focale sur les trajectoires personnelles des « Potages » ; collective, parce que l’attentat du 13 novembre 2015 appartient à la mémoire nationale, à ce moment où « notre histoire commune » a basculé.

La série s’ouvre sur un nom-de-groupe qui dit beaucoup : « les Potages ». Un mot d’humour et de vie spontanée, pour ce que ces amis rescapés ont baptisé leur fraternité née dans l’horreur. Ce glissement lexical (« potes otages ») révèle à la fois la légèreté du lien et la lourdeur de l’épreuve.

Une narration sur plusieurs années, « avant-pendant-après »

Le parti-pris narratif est clair : raconter non seulement l’événement, mais « la vie après ». Le montage de huit épisodes couvre « les jours, les semaines, les mois d’après puis les années jusqu’après le procès de 2021 et les mois qui suivent ». La trajectoire est longue, faite de chutes et d’élan, de silence et de parole, de blessures toujours présentes.

On le perçoit à travers un extrait de la note d’intention : « Non pas guérir ou oublier les blessures, qui demeurent, comme l’éclat de métal impossible à enlever du dos de Grégory, mais être au monde… » Ce que la série vise, c’est moins la réparation spectaculaire que l’existence modeste : répondre aux enfants, aux amis, aux collègues, apprendre à habiter un monde changé.

Le lien comme remède, la fiction comme espace de vérité

Un des axes forts du récit est celui du lien — entre les survivants, avec leurs proches, avec la musique partagée, avec la vie d’avant. « Le besoin de se revoir, de se parler, de passer du temps ensemble, de boire des coups et faire de la musique », lit-on dans le dossier. Ces gestes simples deviennent des gestes de survie.

La fiction — ce mélange entre réel et représentation — est pensée comme « la grâce » qui permet d’entrer dans les appartements, les rues, le couloir de l’horreur. « Nous entrons aussi avec eux dans ce couloir où ils ont pensé mourir chaque minute. » C’est ce passage par la proximité, l’évocation délicate, le détail intime, qui donne à la série sa puissance.

Équipe, responsabilité et ambition

Le projet est porté par une solide collaboration entre trois maisons de production : What’s Up Films (Matthieu Belghiti), Mizar Films (Nicolas Mauvernay) et Nac Films (Jérôme Corcos). Dès l’origine, le producteur Belghiti l’affirme : « Cette série se devait d’exister. »

Le choix de Jean-Xavier de Lestrade, documentariste dont on connaît le sens aigu du réel et de l’émotion, assure un regard profondément humain. « Ce projet s’est imposé… peu d’événements de notre histoire commune nous marquent au point que l’on se souvient avec précision de ce que l’on a vécu et du lieu où nous nous trouvions à ce moment précis. » écrit Belghiti encore.

Pourquoi cette série maintenant ? Pour qui et pourquoi regarder ?

Dix ans après l’attentat du 13 novembre 2015, la temporalité est choisie avec acuité. « Dix ans ont passé… c’est à la fois long et très court, dix années d’un monde de plus en plus secoué ». Le moment est venu de regarder l’après-traumatisme non pas comme un repère figé mais comme un souffle continu, une vie qui s’étire, se débat, résiste.

L’enjeu est de taille : intervenir dans la mémoire collective tout en traitant d’un « groupe » réel, vulnérable, en vie. Le « service public » y trouve sa pleine justification, selon les auteurs : « C’est profondément une série de service public, faite pour parler au plus grand nombre. »

Pour tout spectateur qui souhaite comprendre ce qu’il advient après un attentat, non dans le spectaculaire mais dans l’invisible : les blessures, les liens, les silences. Pour celui qui s’intéresse à la façon dont une fiction peut rendre compte de la réalité vécue, avec élégance et franchise. Enfin, pour chacun d’entre nous, car le « nous » est ici convoqué : « C’est leur histoire, c’est aussi la nôtre… et c’est une histoire universelle. »

« Des vivants » affirme son ambition de ne pas oublier — mais surtout de laisser la parole vivante. Elle se refuse aux raccourcis, aux effets de victimisation et à la pure catharsis. Elle préfère le détail d’une existence qui se remet en marche, fait l’effort de vivre — malgré la menace, malgré le choc, malgré la perte.