James Dean est mort à seulement 24 ans, n’ayant tourné que trois films importants. Malgré cela, son nom est toujours très présent dans le monde du cinéma. Sa courte vie, marquée par un succès rapide, sa passion pour le métier d’acteur et sa personnalité unique, a créé une légende qui existe encore aujourd’hui. Souffle inédit revient sur cette carrière fulgurante et sur la mémoire de cet artiste continue d’émouvoir les spectateurs de toutes les générations.

James Dean : une carrière brève, dense, et profondément incarnée

Par la rédaction

L’empreinte durable d’un jeune homme de 24 ans

James Dean naît en 1931 dans l’Indiana et grandit entre une enfance instable, la disparition précoce de sa mère et une adolescence marquée par le théâtre. C’est sur les scènes d’école qu’il a découvert son goût pour la comédie, avant de continuer ses études en Californie puis à New York, où il a rejoint l’Actors Studio. Cette école, qui mettait l’accent sur le jeu intérieur et la recherche d’une émotion vraie, a fortement influencé sa manière de travailler : Dean ne joue pas, il vit.

Il débute par des apparitions à la télévision, dans des séries dramatiques très populaires au début des années 1950. Son allure, un peu fragile et nerveuse, a plu à plusieurs metteurs en scène, ce qui lui a permis de jouer au théâtre à New York. Sa performance dans L’Immoraliste, une pièce inspirée du livre d’André Gide, a attiré l’attention d’Elia Kazan. Ce dernier a tout de suite vu en lui l’acteur parfait pour le film À l’est d’Eden. Le rôle de Cal Trask est devenu son premier grand succès.

Le film présente un acteur très expressif et imprévisible. Il réussit à vraiment vivre ses rôles avec une grande liberté. Cette manière singulière de jouer se confirme dans La Fureur de vivre de Nicholas Ray, où il joue un adolescent qui veut être écouté dans une société stricte. Le film est vite devenu un miroir pour la jeunesse américaine, et Dean en est devenu l’acteur le plus emblématique.

Dans son dernier film, Géant de George Stevens, on voit un acteur qui change, il devient plus mature et joue des rôles plus variés. Peu après la fin du tournage, Dean est décédé dans un accident de voiture le 30 septembre 1955. Il n’a que 24 ans, mais il avait déjà été nommé deux fois aux Oscars. L’une de ces nominations est venue après sa mort — fait exceptionnel.

Sa courte carrière n’a duré que quelques années, mais chaque étape montre son engagement total envers son art, nourri par une vie personnelle complexe et souvent difficile. Le cinéma américain, alors en pleine mutation, trouve en lui une figure nouvelle : un acteur qui ne ressemble à personne d’autre.

Héritage et mémoire : la persistance d’un mythe

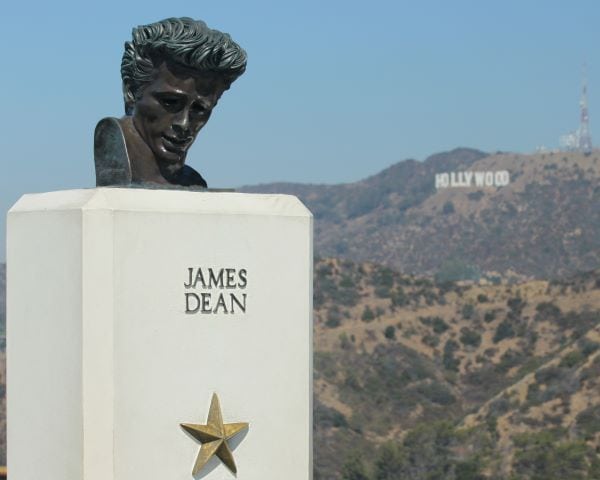

L’influence de James Dean dépasse largement les trois films de sa courte carrière. Après sa mort en 1955, son nom reste très présent dans la culture américaine et au-delà. Des années après son accident fatal, les studios Warner continuent de recevoir des milliers de lettres pour l’acteur disparu, parfois jusqu’à sept mille en une seule journée. Les chaînes de télévision sont souvent sollicitées pour rediffuser ses films, et plus de cinquante clubs de fans se créent partout dans le monde. Sa tombe à Fairmount, souvent couverte de fleurs et de marques de rouge à lèvres, a aussi été la cible de vols d’objets à plusieurs reprises. Les photographies, figurines et magazines qui utilisent son image connaissent un succès continu, preuve d’un attachement qui résiste au temps.

Le lieu de sa mort devient également un espace de mémoire. En 1977, un monument a été installé à Cholame, en Californie, près de l’endroit où l’accident s’est produit. C’est une sculpture, créée au Japon et demandée par Seita Ohnishi. Elle utilise de l’acier et du béton pour sa forme particulière. Sur ce monument, on peut lire les dates de naissance et de décès de l’acteur. Il y a aussi une phrase du Petit Prince que Dean appréciait beaucoup : « L’essentiel est invisible pour les yeux. » Ce lieu aide à rendre plus réelle la légende de l’acteur, une légende souvent enveloppé d’histoires et d’images.

Son héritage s’inscrit aussi dans les objets qui ont accompagné sa vie. Inspiré par le style de Marlon Brando dans le film « L’Équipée sauvage », Dean a acheté une moto Triumph TR5 Trophy. On peut la voir sur de nombreuses photos prises par Phil Stern. Après son décès, la moto a été vendue, remise en état, puis exposée à la James Dean Gallery de Fairmount, un lieu qui rassemble et préserve ses archives et sa mémoire.

Le sujet de sa vie privée est aussi très important quand on parle de l’acteur après sa mort. Sa bisexualité, qui était cachée dans les livres sur sa vie dans les années 1950 et 1960, est maintenant prise en compte pour mieux comprendre son parcours, même si les récits varient. William Bast, son colocataire et partenaire au début de sa carrière, a parlé de leur relation dans plusieurs de ses écrits. D’autres liaisons ponctuent son parcours : la danseuse Liz Sheridan, l’actrice Geraldine Page, Pier Angeli (dont la mère ne voulait pas de cette union), Maila Nurmi, et Ursula Andress, qui était à ses côtés au moment de son décès. Certaines de ces histoires sont contestées, d’autres sont confirmées. Certains récits contestent ces versions, d’autres les confirment ; ce pluralisme montre bien à quel point ce jeune homme était complexe et que sa vie privée reste ouverte à plusieurs interprétations.

La culture populaire n’a cessé de reprendre, transformer ou réinventer sa figure. Plusieurs films documentent sa vie — The James Dean Story en 1957, James Dean: A Portrait en 1996, entre autres — et plus récemment, Life, réalisé par Anton Corbijn, revisite la rencontre entre l’acteur et le photographe Dennis Stock. En 1990, Michel Berger et Luc Plamondon créent La Légende de Jimmy, une comédie musicale inspirée de son destin, présentée au théâtre Mogador. La chanson éponyme, interprétée par Diane Tell, participe à installer Dean dans la mémoire collective francophone.

Si James Dean continue de toucher des personnes de tous âges, c’est sans doute parce que son histoire n’est pas complètement finie. Son accident tragique, sa carrière stoppée trop tôt, la sensibilité qu’il montrait dans ses rôles et les aspects cachés de sa vie privée, tout cela crée un portrait qui reste inachevé. Son image, bien que souvent utilisée, copiée ou revisitée, conserve une part de mystère. Sa légende continue d’exister, mais elle est toujours liée à des lieux concrets, des objets gardés, des œuvres faites en son honneur, et des générations qui, film après film, continuent de voir en lui une part d’elles-mêmes.

Sources et références

- Bast, William, Surviving James Dean, Barricade Books, 2006.

- Alexander, Paul, Boulevard of Broken Dreams : la vie, les temps et la légende de James Dean, Little, Brown, 1995.

- Spoto, Donald, James Dean : sa vie, sa légende.

- Archives de la Indiana Historical Society — collection James Dean (ca. 1947‑1954) pour des documents visuels et biographiques.

- Interviewes et témoignages audio-visuels : INA, « Qui était James Dean ».

- Article « James Dean : les derniers secrets sur sa sexualité dévoilés », Le Point.

- Page Wikipédia « James Dean »