Pionnière de la danse moderne, Martha Graham a bouleversé les codes du ballet pour inventer un langage du corps ancré, viscéral et universel. Retour sur une révolution qui a redéfini la danse du XXᵉ siècle.

Le mouvement ne ment jamais : Martha Graham, pionnière de la danse moderne

Par la rédaction

Au début du XXᵉ siècle, une femme a transformé la danse en langage de l’âme. Martha Graham, pionnière absolue de la danse moderne, a fait du mouvement un instrument de vérité intérieure. Sa technique, ancrée dans le souffle et la gravité, continue de modeler la scène contemporaine, cent ans après ses débuts au-dessus du Carnegie Hall.

Naissance du mouvement moderne

Lorsque Martha Graham commence à enseigner à Manhattan dans les années 1920, la danse est encore prisonnière des canons du ballet classique : légèreté, verticalité, grâce aérienne. Graham, elle, choisit le contraire. Son corps s’ancre dans le sol, se tord, se contracte, se libère. Elle invente une technique fondée sur le contraction and release – contraction et relâchement – inspirée du souffle, de la respiration et du rythme vital.

Pour elle, le mouvement ne ment pas : il traduit l’émotion avec une intensité brute. Ce principe, hérité des leçons de son père psychiatre, deviendra la clé de son œuvre. Là où le ballet cherche l’élévation, Graham explore la gravité, cette force invisible qui relie l’humain à la terre et à ses instincts les plus profonds.

Ses premiers spectacles – souvent austères, toujours habités – rompent avec la recherche du beau pour approcher le vrai. En 1926, elle fonde la Martha Graham Dance Company, qui devient rapidement le foyer d’un art nouveau : une danse de l’intériorité, du conflit et de la métamorphose.

La danse est un acte de vérité

Chaque geste chez Graham est une écriture. Ses mouvements sont angulaires, parfois violents, mais toujours porteurs d’un sens intérieur. Elle disait : « La danse est le langage caché de l’âme. »

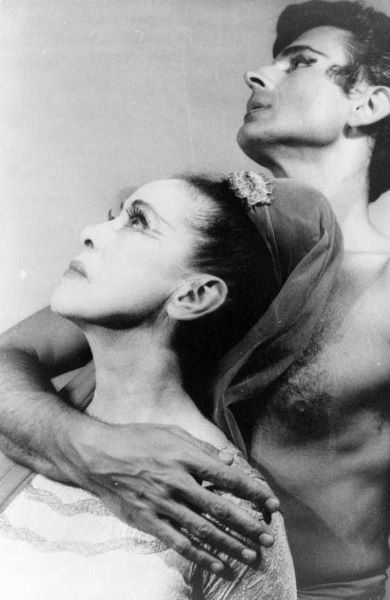

Ses œuvres s’inspirent de mythes, de drames bibliques, de figures féminines et de récits fondateurs. Lamentation (1930) – où la danseuse, prisonnière d’un long tube de tissu, exprime le deuil et la résistance – demeure une pièce emblématique de cette esthétique. Dans Errand Into the Maze (1947), inspiré du mythe du Minotaure, Graham réinvente la légende comme un voyage intérieur : une héroïne affrontant ses peurs au cœur du labyrinthe.

Elle puise dans la tragédie grecque, la psychanalyse et la symbolique du corps pour créer un langage universel. La danse devient une cérémonie, un acte de vérité.

Sa collaboration avec le sculpteur Isamu Noguchi, pour les décors et objets scéniques, donne à ses spectacles une force plastique rare. Ensemble, ils composent des espaces épurés où chaque forme dialogue avec le mouvement. Les costumes, souvent dessinés par Graham elle-même, prolongent la dramaturgie du corps : drapés tendus, plis géométriques, étoffes qui sculptent la tension.

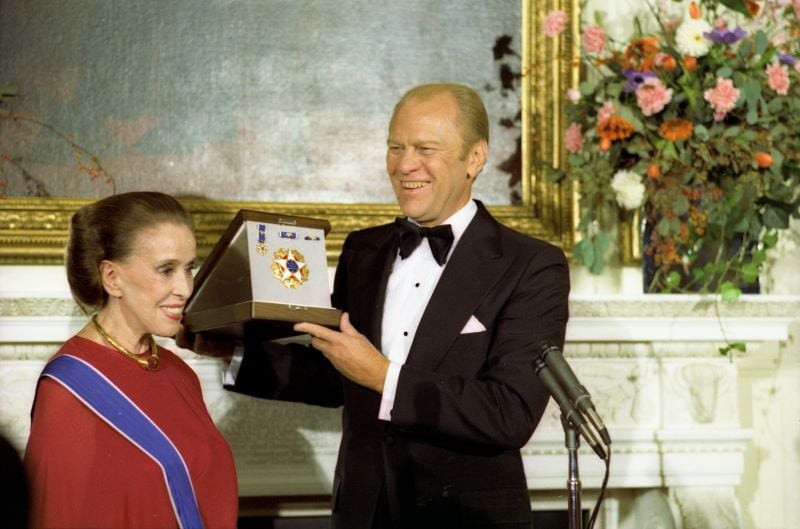

Martha Graham, la révolte du féminin

Dans une époque où la scène chorégraphique restait dominée par des figures masculines, Martha Graham impose une vision radicalement différente. Elle met le corps féminin au centre du récit, non comme objet de contemplation, mais comme sujet pensant et agissant.

Ses héroïnes – Médée, Jocaste, Ève – portent les stigmates du pouvoir, de la douleur et du désir. À travers elles, Graham invente une danse du féminin tragique, libérée du cliché de la muse ou de la ballerine.

Cette approche influence toute une génération d’artistes. Parmi ses élèves : Merce Cunningham, futur père de la postmodern dance, et Paul Taylor, qui prolongera son héritage. Plus tard, même Madonna, fascinée par son intensité, suivra ses cours à New York. C’est Graham qui lui donnera le surnom de Madame X, devenu des décennies plus tard le titre d’un album.

La force de Graham réside dans cette conviction : le mouvement révèle la vérité du corps avant toute parole. Elle refusait le spectaculaire et l’ornement. Ce qu’elle cherchait, c’était l’émotion à l’état pur, celle qui naît du souffle, du déséquilibre, de la lutte entre la peur et le courage.

Pourquoi Martha Graham demeure-t-elle essentielle ?

Un siècle après ses débuts, les œuvres de Graham continuent de fasciner danseurs et chorégraphes. Le Yorke Dance Project et l’English National Ballet présentent encore ses pièces, comme Deep Song ou Errand Into the Maze, rappelant l’actualité de son langage.

Sa technique n’appartient pas au passé : elle traverse le temps parce qu’elle s’appuie sur la matière humaine elle-même – le souffle, la gravité, le centre. Dans ses mémoires, Blood Memory, elle écrit : « J’espère que chaque danse que j’exécute révèle quelque chose de moi-même ou de merveilleux qu’un être humain peut être. »

Pour Graham, danser, c’était traduire l’invisible, donner forme à l’âme. Son art, exigeant et dépouillé, est devenu la charpente de la danse contemporaine.

Aujourd’hui encore, dans les studios du monde entier, sa phrase résonne comme un manifeste : « Les danseurs sont les messagers des dieux. »

Photo de couverture @ Wikimédia 1

Crédit photos @ Wikimédia 2 / Wikimédia 3