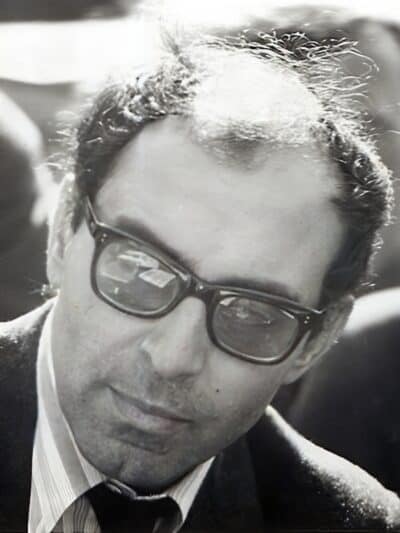

Le cinéaste franco-suisse s’est éteint à l’âge de 91 ans, laissant une œuvre immense et une vision qui a profondément transformé le septième art.

Jean-Luc Godard, l’éternel agitateur du cinéma

Par la rédaction

Jean-Luc Godard est mort le 13 septembre 2022 à Rolle, en Suisse, à l’âge de 91 ans. Fidèle à sa liberté de penser et à son exigence d’indépendance, il a choisi de recourir au suicide assisté, une pratique légale en Suisse, pour partir paisiblement entouré de ses proches. Sa disparition marque la fin d’une époque, mais aussi la survie d’un héritage qui continue d’irriguer le cinéma mondial.

Des débuts par la critique et les courts métrages

C’est d’abord par l’écriture que Godard a fait son entrée dans le cinéma. Étudiant à la Sorbonne, il fréquente les ciné-clubs et rencontre de futurs compagnons de route tels que François Truffaut, Jacques Rivette, Claude Chabrol et Éric Rohmer. Tous écrivent alors pour Les Cahiers du cinéma, revue qui deviendra le creuset de la Nouvelle Vague. Mais Godard ne se contente pas de critiquer : il filme très tôt des courts métrages, dont Opération béton (1955), tourné sur un chantier en Suisse, qui lui permet d’expérimenter son regard et sa liberté de mise en scène.

L’éclatement de la Nouvelle Vague

En 1960, il signe son premier long métrage, À bout de souffle. Avec Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg, le film brise les codes du cinéma classique : caméra légère, tournage en décors naturels, dialogues vifs, montage saccadé. Ce coup d’éclat fondateur impose immédiatement Godard comme l’un des visages les plus audacieux de la Nouvelle Vague, aux côtés de Truffaut et Chabrol. Suivent des œuvres marquantes comme Le Mépris (1963), avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli, ou encore Pierrot le Fou (1965), véritable poème visuel porté par Belmondo et Anna Karina, muse et compagne du cinéaste.

Engagement et radicalisation

Les événements de Mai 68 marquent un tournant. Godard ne veut plus faire un cinéma bourgeois ni complaire au public. Il rejoint les luttes étudiantes et ouvrières, interrompt même le Festival de Cannes aux côtés de Truffaut. De là naît une période de radicalisation : films militants, collectifs de tournage, discours politiques. Ses œuvres de cette époque, plus exigeantes, se détachent du grand public mais assoient son rôle d’agitateur des formes et des idées.

Le retour au premier plan

À partir des années 1980, Godard retrouve un équilibre entre engagement et création artistique. Avec Sauve qui peut (la vie) (1980), il revient sur le devant de la scène. Suivront Passion (1982), Prénom Carmen (1983, Lion d’or à Venise), ou encore Hélas pour moi (1993) avec Gérard Depardieu. Toujours en quête d’innovation, il explore la vidéo, le numérique, les collages visuels et sonores, bouleversant sans cesse les modes de représentation.

Un auteur total

Jean-Luc Godard fut plus qu’un réalisateur : il était un auteur complet, signant lui-même ses scénarios, dialogues, montages, et s’impliquant dans chaque étape de la fabrication de ses films. Producteur indépendant, écrivain, critique et théoricien du cinéma, il n’a cessé de repenser ce que pouvait être le septième art. Ses Histoire(s) du cinéma (1988-1998), vaste fresque en images et en mots, témoignent de sa volonté d’interroger le cinéma à travers son siècle, ses mémoires et ses fractures.

Un héritage universel

En plus de soixante-dix films réalisés en soixante ans de carrière, Godard a marqué de son empreinte des générations de cinéastes, de Martin Scorsese à Quentin Tarantino, en passant par Wong Kar-wai ou Leos Carax. Cinéaste de la liberté, de la rupture et de l’expérimentation, il a donné au cinéma des armes pour se réinventer sans cesse.

Son départ ne clôt pas une œuvre, car celle-ci demeure vivante, éclatée, toujours prête à être revisitée. Jean-Luc Godard a quitté ce monde comme il l’a traversé : en homme libre. Son cinéma, lui, continue de souffler sur les écrans le vent d’une révolution permanente.