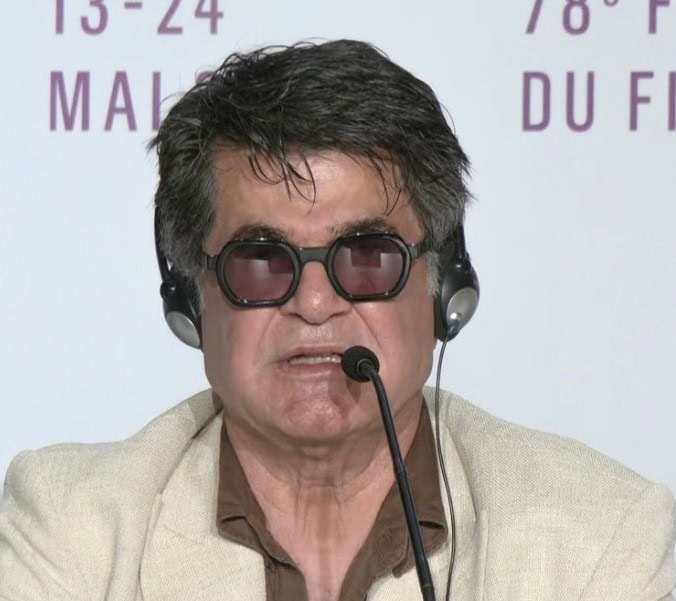

À travers des créations profondément ancrées dans la réalité et embellies de poésie visuelle, le réalisateur iranien Jafar Panahi défie depuis trois décennies les contraintes imposées par la censure et les interdictions.

Jafar Panahi, un destin contrarié : La caméra en résistance

Son triomphe à Cannes avec la Palme d’or scelle une carrière empreinte de résilience et d’engagement. Récompensé dès 1995 par la Caméra d’or pour Le Ballon blanc, honoré d’un Lion d’or pour Le Cercle (2000), puis d’une Palme d’or spéciale pour Taxi Téhéran (2015), Panahi s’est affirmé comme une figure incontournable du cinéma mondial — un cinéma à la fois personnel et engagé, modeste dans ses moyens, mais d’une portée immense.

Chroniqueur de l’Iran contemporain

Né en 1960 à Mianeh, dans le nord-ouest de l’Iran, Jafar Panahi a étudié le cinéma à l’université de Téhéran avant de travailler avec Abbas Kiarostami comme assistant sur « À travers les oliviers ». Cette rencontre décisive marque le début d’un regard singulier sur la société iranienne. En 1995, son premier long-métrage, « Le Ballon blanc », séduit Cannes par sa simplicité et son humanité, racontant l’histoire d’une petite fille cherchant un poisson rouge pour célébrer le Nouvel An perse. Ce film introduit un auteur au style épuré, proche du néoréalisme, qui filme souvent à hauteur d’enfant pour mieux dévoiler les contradictions d’une société verrouillée.

Avec « Le Miroir » (1997), où une fillette quitte le tournage en déclarant qu’elle ne veut plus jouer, Panahi brouille les lignes entre fiction et réalité. « Le Cercle » (2000) dresse un portrait implacable de la condition féminine en Iran, en suivant le parcours de plusieurs femmes face aux lois patriarcales. Bien qu’interdit dans son pays, ce film politiquement intense lui vaut une reconnaissance internationale.

Le cinéma comme acte de résistance

Dès 2010, le parcours de Panahi prend une tournure tragiquement symbolique. Accusé de propagande contre le régime, il est arrêté, emprisonné, puis condamné à vingt ans d’interdiction de tourner, de voyager et de s’exprimer dans les médias. Mais au lieu de renoncer, il déploie davantage d’ingéniosité. « Ceci n’est pas un film » (2011), tourné dans son appartement avec le documentariste Mojtaba Mirtahmasb, est un témoignage poignant sur l’impossibilité de créer. Le film sera envoyé clandestinement à Cannes sur une clé USB cachée dans une galette… Il devient dès lors un emblème du combat pour la liberté d’expression.

Chaque film suivant devient un acte de survie artistique. « Taxi Téhéran » (2015), primé d’une Palme d’or spéciale, est intégralement tourné depuis un taxi conduit par Panahi, recueillant les récits de ses passagers. Une œuvre d’une ingéniosité saisissante, où la ville, la parole et la caméra forment un triangle vibrant d’humanité et de résistance.

En 2018, avec « Trois visages », coréalisé avec l’actrice Behnaz Jafari, Panahi explore les zones rurales de l’Iran pour examiner les rêves d’une jeune fille aspirant à devenir comédienne, un rêve entravé par les traditions. Plus récemment, en 2022, « Les ours n’existent pas », son dernier long-métrage à ce jour, poursuit cette introspection sur la condition d’un artiste entravé.

Une œuvre ouverte malgré les obstacles

Le paradoxe de Jafar Panahi est frappant : plus il est entravé, plus sa voix résonne. Bloqué dans l’immobilité, il capture l’Iran mieux que quiconque, sans sombrer dans le pathos, mais avec tendresse pour ceux qui luttent silencieusement. Son cinéma, souvent minimaliste, parfois réalisé avec des moyens dérisoires, garde une force formelle et symbolique exceptionnelle.

Au-delà de son cas personnel, Panahi interroge le rôle de l’artiste dans les sociétés autoritaires. Il montre que la création peut surgir de la contrainte, que le regard, même assigné à résidence, peut embrasser le monde. Sa caméra, instrument de résistance, continue de circuler, de franchir les frontières, offrant une voix à ceux qu’on réduit au silence.

En cela, l’œuvre de Panahi appartient à ce cinéma de l’essentiel, où chaque plan, chaque mot, chaque silence, a un poids politique. Elle nous rappelle, au-delà des continents, que la liberté de filmer est indissociable de la liberté de vivre.