Poète bilingue et essayiste corse, Norbert Paganelli explore le réel, le temps et la mémoire à travers une poésie ancrée dans l’île et ouverte au monde. Rencontre avec un artiste qui fait dialoguer tradition et modernité.

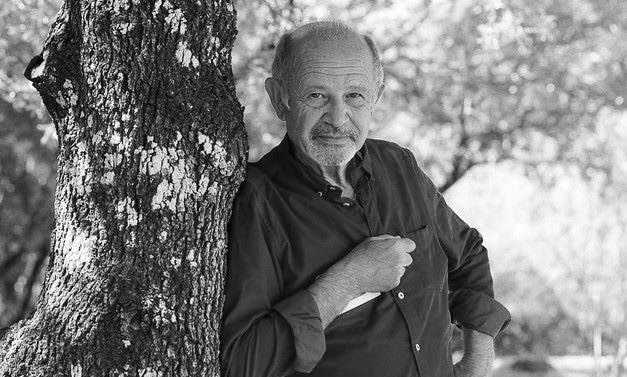

Norbert Paganelli : entre langues, mémoire et poésie contemporaine

Entretien conduit par Grégory Rateau

Norbert Paganelli est poète, essayiste et mena une carrière de cadre supérieur et de consultant. Né à Tunis en 1954, il a grandi à Sartène (Corse du Sud). Figure majeure de la poésie corse contemporaine, il écrit dans les deux langues qui l’habitent (le corse et le français) et interroge sans relâche la mémoire, le réel et le temps. Son œuvre explore les paysages de l’île comme autant d’espaces intérieurs, mêlant méditation et résistance. Fondateur et animateur d’initiatives culturelles en Corse, il œuvre depuis des décennies à la transmission de la parole poétique.

Entretien

GR : Dans Sanguinarii, vous écrivez « dans ces deux langues qui cohabitent en moi ». Qu’est-ce qui détermine, pour vous, le passage d’une langue à l’autre ? Est-ce une question d’émotion, de rythme, de paysage intérieur ?

Norbert Paganelli : Mes premiers écrits étaient en langue française puis j’ai découvert que je maîtrisais un véhicule linguistique enfoui profondément en moi et que je ne qualifiais pas même de langue (nous sommes dans le début des années 70). Quelques années plus tard, je découvris que l’on pouvait écrire dans cette langue « enfouie » une poésie qui ne soit pas empreinte de passéisme et j’ai voulu lui rendre hommage en ne reniant pas les acquis de la modernité. Depuis, j’écris principalement en corse car cette langue me semble provenir des profondeurs de mon être et posséder une « rugosité » que n’a pas, ou n’a plus, la langue de Molière. La traduction ne pose généralement aucun problème et je m’y attache car je ne souhaite pas que la poésie corse soit emprisonnée dans le cadre étroit de ses frontières naturelles. Toute culture qui se ferme se condamne inexorablement. En fait, je ne passe pas d’une langue à l’autre, je cohabite avec les deux univers qui, pour être différents, ne sont pas étrangers l’un à l’autre

GR : Cusì sarà s’ouvre sur la réflexion suivante : « Mais pourquoi donc la poésie ne se nourrirait-elle pas de ce que nous offre l’actualité ? ». Pensez-vous que la poésie corse, souvent associée à la mémoire et à la terre, puisse aussi se confronter pleinement au contemporain et au politique ?

Norbert Paganelli : Mais bien sûr ! La poésie des régions de France a longtemps été passéiste, rurale, formatée à l’ancienne et ayant pour thématique dominante : le mur qui s’effondre, la bergère filant sa quenouille et la vieille église à la façade décrépie. Les choses ont changé depuis quelques dizaines d’années, certes, mais insuffisamment…il faut aller plus loin et ne pas hésiter à questionner le réel que nous avons sous les yeux et qui peut, fort judicieusement, alimenter la création poétique. Que dirait-on d’un peintre qui ferait figurer sur sa toile les personnages des bals musettes à la manière des impressionnistes ? L’art en général se doit d’être contemporain de son propre présent, ce qui n’est aucunement un frein au message universel, et peut-être intemporel, qu’il délivre.

GR : Dans ces deux ouvrages, la traduction semble dépasser la simple équivalence linguistique pour devenir un espace de dialogue. Comment concevez-vous la coexistence entre le corse et le français — comme une fidélité, une tension, ou une recomposition ?

Norbert Paganelli : C’est une chance inouïe d’être parfaitement bilingue et, personnellement, je me sens autant corse que français, si je ne possédais qu’une seule langue je n’aurais qu’une fenêtre ouverte sur le monde et il se trouve que j’en ai deux qui me permettent de voir les choses différemment dans une sorte de stéréophonie visuelle donnant de la profondeur. J’ai tenté d’illustrer ce paradigme dans mon ouvrage « Un sel d’argent » composé de photographies et de poèmes bilingues. Chaque cliché est présenté sous deux angles différents et les poèmes ne sont pas des traductions, ils illustrent chacun l’angle offert par le cliché.

GR : Vos textes accordent une grande importance au silence, à l’effacement, à la mesure du réel. Quelle place occupe, pour vous, le retrait du poète face au monde, à l’heure où tout pousse à l’exposition ?

Norbert Paganelli : La poésie est largement boudée par les médias, on peut le déplorer mais c’est au fond une chance car ces dernières accordent une place exagérée à tout ce qui brille et fait du bruit alors que le poète a pour devoir de braquer son regard sur toutes les choses, sur toutes les personnes qui demeurent discrètes et semblent ne pas avoir d’importance. En se retirant du monde des apparences et de l’esbroufe, le poète remplit sa véritable fonction puisqu’il braque le projecteur sur ce qui est ignoré et qui est, en fait, le monde réel et non celui que les médias nous imposent.

GR : Vous avez longtemps œuvré à la promotion de la poésie en Corse, notamment à travers la Maison de la Poésie de la Corse et vos actions pédagogiques. Comment percevez-vous aujourd’hui la vitalité poétique sur l’île, entre transmission et création ?

Norbert Paganelli : On l’oublie bien souvent mais la Corse est une terre de poésie…Il y avait autrefois des vocifératrices qui improvisaient au moment des obsèques, des joutes (également improvisées) entre les bergers et les paysans et la langue corse, bien plus romane que le français, possède une musicalité toute latine. Le mouvement dit du » Riacquistu » (né dans les années 70 et dont le terme peut être traduit par Réappropriation) a tenu à réhabiliter ces pratiques tout en les rénovant. Un demi-siècle après, il faut aller plus loin et ne pas avoir peur d’introduire au sein de la poésie insulaire une plus grande modernité. Certains le font depuis longtemps mais il y a toujours cette crainte, chez les auteurs, de privilégier la modernité au détriment de l’authenticité. Ils oublient que ce que nous percevons aujourd’hui comme étant du « traditionnel » ne l’était pas obligatoirement lorsqu’il a été introduit. Nous avons tendance à vivre dans le mythe que le temps d’avant est quelque chose de figé dans l’éternité, ce qui est radicalement faux. Ce mariage entre tradition et modernité est absolument indispensable sinon le risque est grand de voir la poésie insulaire se « folkloriser » dans les images d’Épinal et les formes surannées mais j’ai bon espoir…

GR : Dans Cusì sarà, la figure du poète apparaît presque comme une conscience en lutte avec les autres voix du monde : Poetor, Commandor, Liberator… Ce « trialogue » est-il une manière de repenser le rôle du poète dans nos sociétés fragmentées ?

Norbert Paganelli : Oui, bien sûr ! Commandor est celui qui exerce le pouvoir et Liberator celui qui aspire à l’exercer même si, dans un premier temps, il prêche la révolte par la bonne parole. Ces deux ne sont en fait que les deux faces d’une même médaille. Poetor, en n’aspirant pas au pouvoir, peut incarner une autre voie, celle de la paix intérieure qui prend ses distances avec la tyrannie de l’appétit de puissance. Si le poète s’inscrit dans cette trajectoire il enseignera le véritable sens du mot « Liberté » et cela peut nous sauver. Ce n’est pas gagné… Vous avez raison d’évoquer nos sociétés fragmentées, il s’agit de savoir lequel de ces fragments est porteur d’espoir. À mon sens, ni celui du pouvoir en place, ni celui du pouvoir en gestation… »Au début était le verbe » est-il écrit quelque part, alors restituons à la parole poétique l’importance qu’elle semble avoir perdue, elle qui n’aspire pas à prendre le pouvoir mais à exercer seulement une certaine autorité ce qui est radicalement différent.

GR : La mer, les pierres, la lumière – ces motifs récurrents chez vous semblent dire à la fois l’ancrage et la disparition. Sont-ils les véritables porteurs de la mémoire corse ?

Norbert Paganelli : C’est absolument certain pour les pierres car la Corse a connu une civilisation mégalithique durant des millénaires, certains menhirs ont même été taillés en statues ce qui n’est pas rien car il s’agit d’une roche difficile à travailler…Par ailleurs, je crois savoir que lorsque les Pisans sont intervenus en Corse au XI° siècle, il ont trouvé une population largement déchristianisée qui pratiquait le culte des pierres, c’est dire l’importance du minéral dans la symbolique conscience ou inconsciente des Corses et il est donc normal que j’en soit particulièrement imprégné. Pour ce qui est de la mer et de la lumière, je serai plus circonspect car la mer était pour les insulaires synonyme de tous les dangers, de toutes les razzias et personnellement elle m’effraie toujours un peu… Quant à la lumière, si elle est omniprésente et incontournable dans toute la méditerranée, je me demande si nous ne lui préférons pas la pénombre ou même l’obscurité où le non-dit est roi. L’un de mes ouvrages était intitulé : « La nuit attend », il faut comprendre par-là que si le jour est omniprésent, la nuit, elle, est tapie dans son coin et attend son heure…impassiblement. Je me souviens que chez mes grands-parents, on ne laissait pas entrer la lumière dans la maison, on vivait dans une sorte de pénombre permanente et s’exposer au soleil était considéré comme une folie. Les hommes avaient toujours un couvre-chef et les femmes un foulard sur la tête…Donc, soyons clairs : le minéral c’est qui résiste à la mer, c’est un refuge possible contre tous les dangers y compris ceux du soleil puisqu’on peut s’abriter dans des grottes.

GR : Vous semblez interroger sans cesse la notion d’identité : « Suis-je d’ici ? Suis-je d’ailleurs ? » Comment la poésie vous permet-elle d’habiter cet entre-deux, sans céder ni à la nostalgie ni à l’uniformisation ?

Norbert Paganelli : Cette notion d’identité, je la trouve dangereuse telle qu’elle est utilisée et portée en bannière. L’identité est, par nature, mouvante et difficile à cerner car nous n’avons pas une seule identité mais plusieurs qui se superposent plus ou moins et varient au fil du temps. En mettant en évidence cet aspect des choses, la poésie peut aider à faire saisir la différence qu’il y a entre cette notion mouvante et instable et les schémas simplistes des identifications à des stéréotypes, qui eux, sont parfaitement stables mais largement fictifs. En mettant un coup de projecteur sur cette problématique, le poète peut contribuer à montrer à ses contemporains que rien n’est simple et qu’il convient de se tenir à distance des idées dominantes qui alimentent toujours le catéchisme du prêt à penser.

GR : Quelle est, selon vous, la responsabilité du poète aujourd’hui (en Corse comme ailleurs) face à la perte du sens, à la précarité des langues et à la saturation du monde numérique ?

Norbert Paganelli : Sa responsabilité est immense : il a le devoir de dire à sa manière, de le dire haut et fort sans céder aux sirènes du moment qui font la une des médias. On me répondra qu’il n’a que peu de chances d’être entendu mais il en aura encore moins s’il se tait ! L’Histoire nous apprend que des voix inaudibles ont fini par être entendues, il ne faut donc pas perdre espoir : il existe des oreilles attentives qui, à leur tour, peuvent devenir des voix… Si je devais résumer, je dirais qu’il faut résister et savoir utiliser toutes les failles du réel imposé. Il y a une perte du sens généralisée ? Eh bien que le poète invente un sens nouveau ! Les langues sont précaires ? Mais y a-t-il une chose qui ne le soit pas ? Le monde numérique est saturé ? Mais le monde ne se résume pas au monde numérique ! Si mon poème a toutes les chances d’être inaudibles sur la toile, je peux l’imprimer et l’afficher sur un mur, le peindre sur un banc public, le faire graver sur une plaque ou le dire sur une place publique…Le poète n’a pas la force du lion, il ne l’aura jamais et c’est tant mieux, mais il peut avoir la ruse du renard et l’agilité de la belette…

GR : Enfin, si vous deviez transmettre à un jeune poète un seul conseil issu de votre propre parcours, de vos lectures ou de vos luttes, quel serait-il ?

Norbert Paganelli : J’ai eu la chance de rencontrer un poète insulaire déjà largement célèbre alors que je n’étais qu’un débutant et que je lui confiais qu’on me reprochait un certain nombre de choses, par exemple, de ne pas tenir un discours suffisamment militant…Sa réponse fut : » écoute mais suis ta route… » Je dirais exactement la même chose à un jeune poète. Ne pas écouter c’est se priver de l’opinion d’autrui, ne pas suivre sa voie c’est se soumettre à autrui et renoncer à être ce que l’on est.

Extrait de Sanguinarii

Pinseri

Soucis

Par essa cusì vicinu l’altru mondu

Pudia strascinà una sorti maladetta

Una manera d’ùn essa

Mai in paci

Pour être si proche l’autre monde

Pouvait être porteur de mauvaise fortune

Une manière de n’être

Jamais en paix

Arrimbera

Accouplement

D’avè fraiatu cù u ventu

L’isula avia inghjinatu tant’è più

Paternostri d’isuloti

Chì si ridiani di tuttu

Pour s’être accouplée avec le vent

L’île avait enfanté tant et plus

Des chapelets d’îlots