Le Louvre-Lens consacre une grande rétrospective à l’art gothique. De ses origines médiévales au néogothique et à la culture contemporaine, l’exposition Gothiques (24 sept. 2025 – 26 janv. 2026) réunit plus de 250 œuvres.

Gothiques au Louvre-Lens : de la splendeur médiévale à la culture contemporaine

Le Louvre-Lens propose un événement d’exception : du 24 septembre 2025 au 26 janvier 2026, l’exposition Gothiques retrace, pour la première fois en Europe, l’histoire d’un mouvement artistique aussi foisonnant qu’inspirant.

Haute Couture – Paris

Un art fondateur et universel

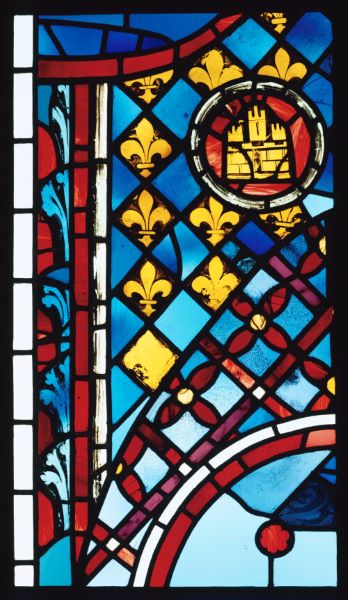

Né en Île-de-France et en Picardie au XIIᵉ siècle, l’art gothique se distingue par son langage visuel inédit : voûtes élancées, jeux de lumière des vitraux, sculptures habitées par un souffle nouveau. Très vite, ce style se diffuse dans toute l’Europe, porté par les chantiers des grandes cathédrales et l’influence des cours royales. Humaniste et technique à la fois, il réinvente la représentation du corps, de la nature et du sacré.

Un parcours riche de 250 œuvres

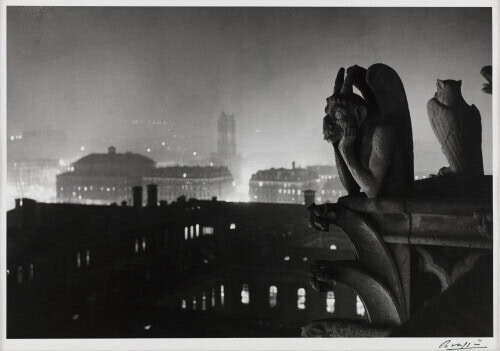

Avec plus de 250 pièces majeures – sculptures, vitraux, manuscrits enluminés, objets d’art, peintures, photographies et créations contemporaines – le parcours conçu par le musée traverse huit siècles d’histoire. Des anges sculptés du XIIIᵉ siècle aux visions photographiques de Brassaï, l’exposition met en lumière les continuités et les métamorphoses du langage gothique.

Du néogothique au romantisme noir

À partir du XVIIIᵉ siècle, les ruines médiévales nourrissent une vision romantique et mélancolique, particulièrement en Angleterre. Au XIXᵉ siècle, l’écrivain Victor Hugo et l’architecte Viollet-le-Duc participent à la redécouverte des cathédrales et au renouveau du style, donnant naissance au mouvement néogothique. Ce dernier investit l’architecture, les arts décoratifs et même la littérature, avec Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire ou encore les drames romantiques au théâtre.

Le gothique, miroir du contemporain

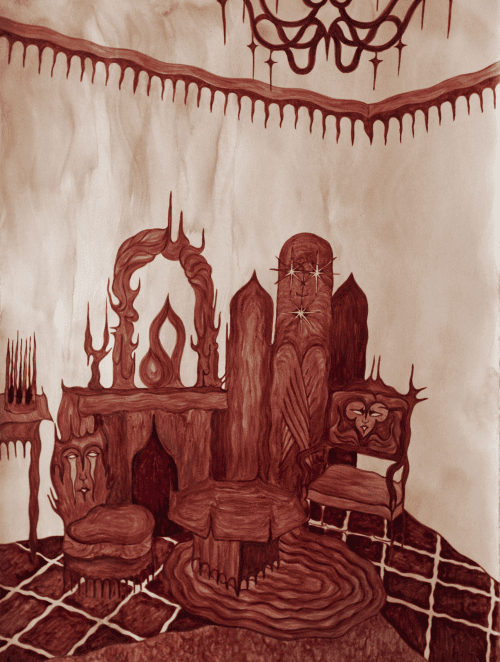

L’exposition ne s’arrête pas à l’histoire : elle interroge le devenir du gothique dans nos sociétés modernes. Le cinéma expressionniste allemand avec Nosferatu, la culture punk et metal, la mode contemporaine (Iris van Herpen), ou encore l’art numérique et la fantasy montrent combien le gothique reste un langage vivant, un réservoir d’images et d’émotions. Gargouilles, créatures hybrides, figures macabres ou architectures visionnaires trouvent encore aujourd’hui un écho dans les imaginaires collectifs et les créations artistiques.

Une immersion entre lumière et ténèbres

Pensée comme un voyage sensoriel et intellectuel, l’exposition invite à dépasser les clichés : le gothique n’est pas seulement noir et inquiétant, mais aussi éclatant de couleurs et de spiritualité. Il incarne un art total, qui conjugue prouesse technique, puissance symbolique et fascination pour l’inconnu.

Gothiques au Louvre-Lens offre ainsi un panorama unique : une traversée historique, esthétique et culturelle qui révèle le pouvoir intemporel d’un style capable de réinventer sans cesse nos imaginaires, du Moyen Âge jusqu’à l’ère numérique.

Louvre-Lens – Exposition Gothiques – 24 septembre 2025 au 26 janvier 2026