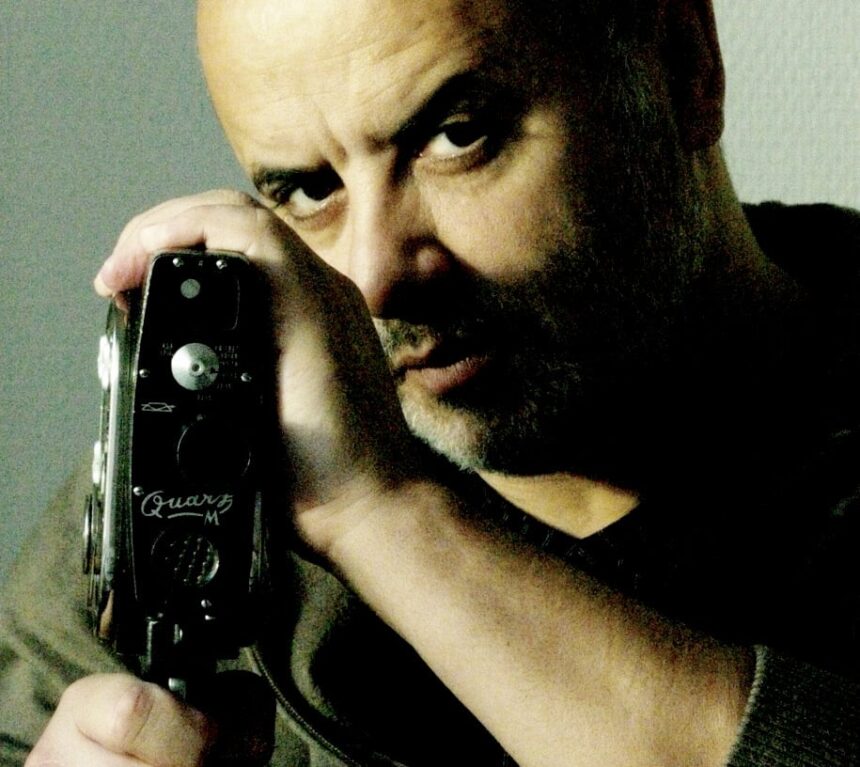

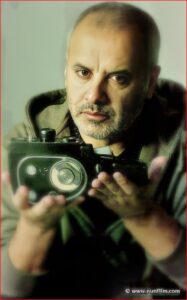

Hamid Benamra, l’enfant de la balle du quartier populaire historique La Glacière, à l’est d’Alger, est tombé, à l’âge de cinq ans, dans la marmite de la potion magique du cinéma de laquelle il n’est jamais sorti.

Hamid Benamra en 10 questions et 20 images

« Le cinéma, c’est la vie dans un cadre, le cadre c’est les contours de la vie, action ! ».

Propos recueillis par Lazhari Labter pour Souffle inédit

« Dans le cadre » était, dans les années quatre-vingt, une expression en vogue dans le milieu de la presse et dans les rangs du parti unique en Algérie. Les journalistes l’utilisaient à tout-va. Les militants du FLN aussi. La langue de bois triomphait alors en l’absence de liberté de la presse et d’expression : « Dans le cadre des orientations du parti du Front de Libération nationale… », « Dans le cadre des orientations du président de la république », etc.

Au sein de la rédaction de l’hebdomadaire Révolution Africaine que j’avais rejoint en 1986, nous étions quelques-uns à nous moquer de cette expression répétée comme un psittacisme jusqu’à l’usure, en la poussant jusqu’au ridicule et en en riant de ses adeptes : « Dans le cadre du cadre… » Au sein du de Réfaf, nous côtoyions les plus grands de la presse nationale, qui, eux, avaient en horreur la langue de bois. Parmi eux les regrettés Abdou B., Bachir Rezzoug, Mouny Berrah…

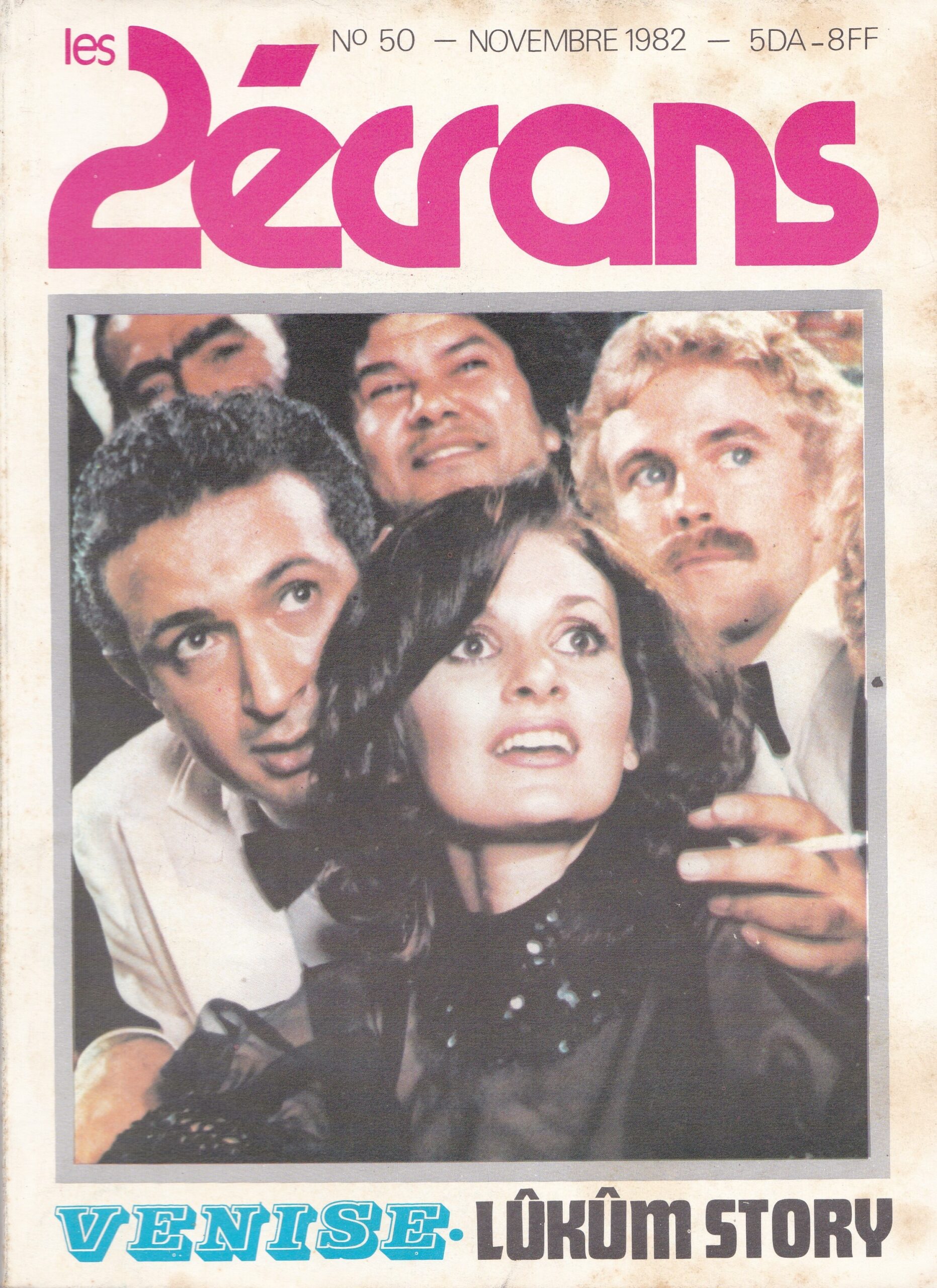

Mouny Berrah, la grande journaliste, écrivaine, critique d’art et de cinéma algérien et mondial qui faisait autorité dans son domaine l’avait repéré dès 1982 et avait écrit dans la revue Les 2 écrans un article élogieux sur ses trois films de cinéaste amateur de 18 ans, Pour une vie meilleure, De la vie des amateurs et Un film raté.

Je ne l’avais quant à moi pas rencontré alors qu’il fréquentait Révolution Africaine comme il hantait le siège de la revue Les 2 écrans. La vie est ainsi faite qu’on pouvait passer à côté d’un petit génie sans s’en rendre compte. Il aura fallu près de quarante ans pour que le lien s’établisse et que je fasse, grâce à Facebook, la connaissance de ce poète des images qui fait du cinéma plus qu’une technique ou un art, un sacerdoce.

Lui, c’est Hamid. Hamid Benamra.

Hamid, l’enfant de la balle du quartier populaire historique La Glacière, à l’est d’Alger, est tombé, à l’âge de cinq ans, dans la marmite de la potion magique du cinéma de laquelle il n’est jamais sorti.

Hamid, né pour et par le cinéma, a une conception du cadre qui n’a rien à voir avec celle des journalistes et des militants encadrés. Leur cadre, il veut justement le briser pour recadrer les visages et les paysages à sa manière. Une manière originale et étonnante qui définit sa nature de cinéaste à part, qui avant de « voir » sait « percevoir ».

Hamid, le magicien de l’image, qui vous invite à entrer dans son cadre à lui.

Lazhari Labter : Je pourrais dire que nos « chemins » se sont croisés le 25 juillet 2025 grâce à Facebook où, dans un message, tu me disais « Nous avons beaucoup de vrais amis en commun. Je croise souvent ta page. J’ai commenté une fois ou deux de façon franche. Bienvenue dans mon cinéma. Un cinéma algérien libre, féministe sans les gros sabots et profondément poétique ». Et nous avons ensuite découvert que nous avions aussi la regrettée Mouny Berrah (1) que j’ai côtoyée à Révolution Africaine entre 1986 et 1990 comme amie en commun, qui t’avait consacré deux pages dans la revue de cinéma et de télévision Les 2 écrans n° 50 du mois de novembre 1982. Que représente pour toi Mouny Berrah ?

Hamid Benamra : C’est la rencontre qui a confirmé mon lien avec l’écran.

Cette grande sœur, intimidante et rassurante, éclairante et bienveillante m’avait donné un visa à vie pour s’installer dans mon territoire, l’écran.

J’avais l’impression qu’il y avait un écran pour mes films, que je cherche toujours et un écran pour les films qui conviennent à tout le monde.

Je savais par le public algérien et par le soutien de Boudjemaâ Kareche (2), directeur de la Cinémathèque d’Alger que ce j’avais projeté avait de la valeur. Quand elle a posé son regard sur mon cadre, j’ai senti une bénédiction. Dans son regard, il y avait de l’enthousiasme et de l’espoir.

Elle m’a instantanément pris en main et couvé comme une mère. J’étais son chouchou. Un statut de privilégié enviable et convoité.

Les détracteurs étaient présents à la première projection. L’un deux avait dit textuellement “ بلا ربي ما درت انتا هذا الفيلم” (Je suis persuadé que ce n’est pas toi qui as fait ce film !). Une agression verbale qui m’avait affecté. Un autre lui a répondu dans la salle : « C’est un imposteur, mais il faut trouver celui qui a fait ce film, ou bien c’est lui, il a du talent et il faut s’en occuper ». Ils n’ont jamais à ce jour rien fait pour moi.

Ma naissance cinématographique était indésirable. Quel est mon crime ? Faire des films poétiques, libres, féministes, sans dire du mal de personne, sans appartenance à un lobby ou une région. Mais les faire avec talent, précision millimétrique, justesse, brillance et amour, ulcère les « harkis ».

Dans la salle, ce jour de 1981, celui qui avait nié mon existence, c’était un réalisateur algérien dont je tairai le nom et celui qui m’avait subtilement défendu c’était Daniel Boukman (3).

Mouny m’avait averti très tôt que j’allais faire face aux arrivistes, aux rapaces et surtout aux régionalistes. Elle m’avait prévenu qu’ils seront là, de façon discrète et habile pour interdire et saboter la visibilité du talent. Elle avait raison, Ils ont fait des petits que l’on retrouve dans les festivals de cinéma et à la cinémathèque. Elle m’avait encouragé à partir là où je pouvais faire des images sans l’interférence des intrus.

Mouny était une boussole, une rive vers laquelle je trouvais refuge dans les locaux de la revue Les 2 écrans, elle était la confidente de mes soucis filmiques aussi. Elle m’a aidé à traduire de l’arabe en français un scénario court dont je garde une copie tapée par elle. Elle m’a aiguillé et orienté pour ce projet.

Il y avait un autre critique brillant et discret, l’immense Djamel Eddine Merdaci (4) qui m’avait donné un seul conseil mais combien précieux pour l’écriture : « écris scène par scène et pas l’ensemble puis découpe après. »

Rencontrer Mouny était une chance rare. Un lien naturel, sans contrepartie.

Je ne sais pas pourquoi cette femme n’avait jamais pensé à jouer au cinéma. Je regrette de n’avoir pas pu la filmer, faute de pellicule et d’audace.

Mouny pouvait remplir le cadre comme personne par son aisance, son respect des autres, sa clarté dans chaque propos, et surtout sa bienveillance naturelle. Elle avait demandé au chauffeur de la revue de venir nous chercher à la Glacière pour transporter le projecteur afin de visionner les films au siège de la revue Les 2 écrans. Elle avait des petites attentions à l’égard des autres auxquelles on ne pense pas.

Je guettais le nouveau numéro de la revue juste pour lire ses articles, même si parfois je savais d’avance quel en était le contenu.

Je fréquentais tellement la revue que Abdou. B. (5), le rédacteur en chef, commençait à voir d’un œil méfiant ma présence.

Mouny était l’espoir du cinéma algérien, sa place pour moi devait être à la tête de l’Office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (ex-ONCIC). Sa vision du cinéma était en avance de 30 ans sur ceux qui présidaient aux destinées du cinéma algérien. Écrire n’était pas suffisant pour une femme de cette envergure. Elle aurait dû être aux commandes.

Beaucoup de femmes lumineuses produisent de l’intelligence depuis toujours en Algérie. Elles doivent juste occuper la bonne place. ”. المرأة المناسبة في المكان المناسب”

L.L. : Mouny écrivait dans sa présentation qui précède l’entretien qu’elle avait eu avec toi, cinéaste amateur de 18 ans, ce qui suit : « En trois films, Pour une vie meilleure, De la vie des amateurs et Un film raté, avec des moyens dérisoires, avec un sens du cinéma étonnant, Abdelhamid Benamra interroge cet adjectif étroit dans lequel est enfermé certain cinéma, du vrai cinéma, du cinéma tout court : le cinéma amateur. En trois plans, il affirme sa maîtrise du récit, même empreint de références, d’ailleurs avouées et revendiquées, et d’un symbolisme quelquefois naïf, comme il affirme son souci d’inscrire ses récits, plan par plan, avec un sens de la mise en scène parfaitement professionnel. » 44 ans après et une quinzaine de films et de documentaires plus tard, l’analyse de Mouny, au mot près, s’avère juste. Le cinéaste amateur qu’elle avait perçu et apprécié est devenu, film après film, un cinéaste à part, mondialement connu.

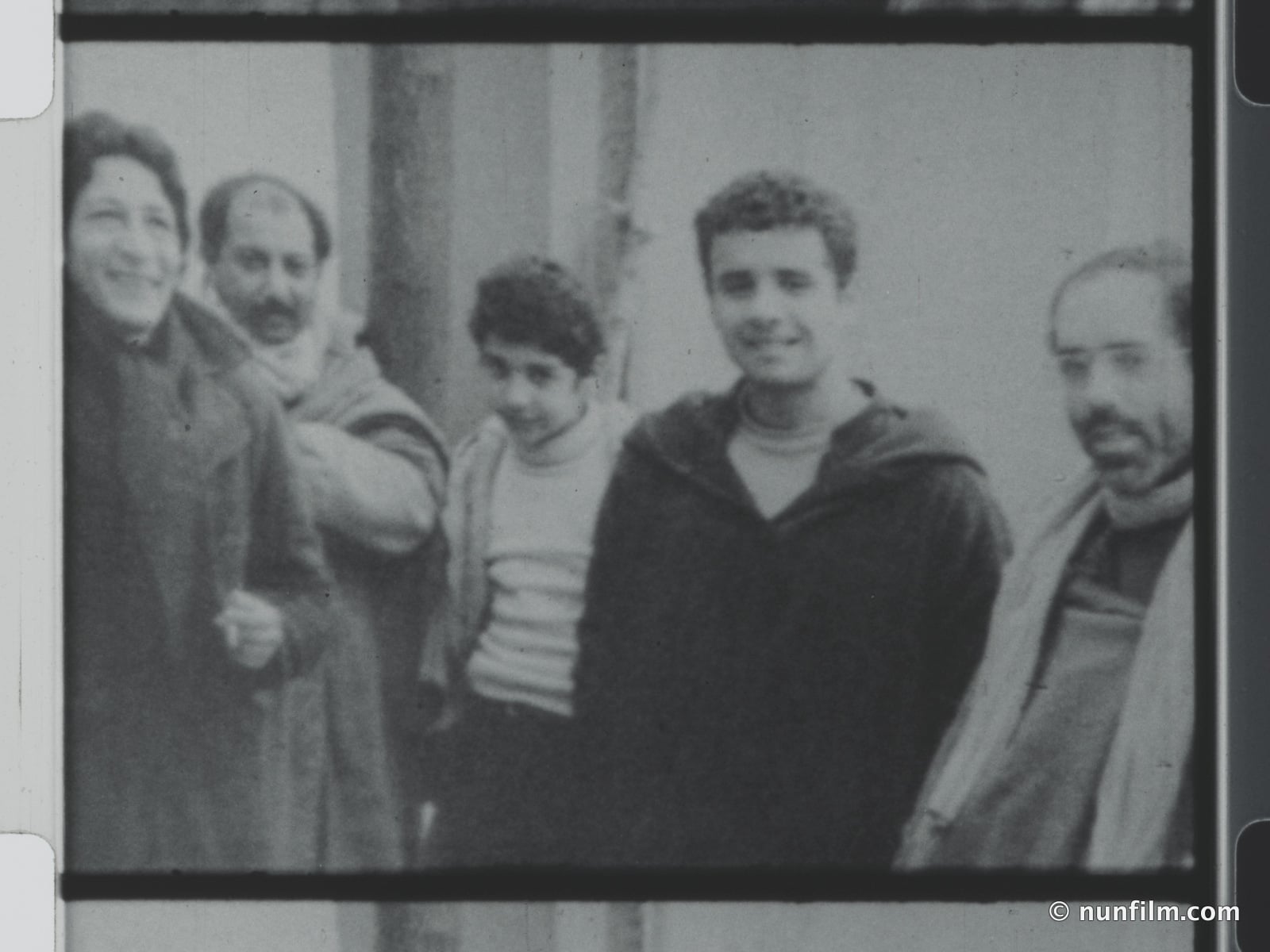

Deux photos extraites de La vie des amateurs, réalisé en 1981

Hamid Benamra : Je suis fidèle à une démarche filmique, à un rêve que je me suis fixé très tôt, fidèle à l’écran qui s’était ouvert à moi et surtout fidèle à l’espoir que Mouny avait placé en moi.

Les moyens sont toujours dérisoires mais le talent ne s’est jamais mis en grève.

J’ai travaillé quotidiennement depuis 44 ans à affiner mon regard et ajuster la portée de ma focale. J’ai dormi quatre heures par nuit tellement les plans débordaient de mon imagination. Je note tous les jours au moins une idée. Rester étonnant ne devait pas dénoter avec le fait que j’étais en quête d’un cinéma pur, limpide, distillé, aiguisé, scintillant et dense.

Je m’interroge constamment sur la valeur de mon récit et sur l’authenticité de ma démarche. Je suis un tailleur qui fait et défait les fils de son costume en fonction de sa silhouette changeante. Je m’interroge à chaque film sur l’efficacité de mes cadrages et de mes ellipses.

Être ou ne pas être dans le vrai cinéma est en soi une interrogation permanente du fait que la perception des images est variable en fonction des supports, mais aussi des enchevêtrements des cultures et des repères artistiques variables.

Être ou ne pas être soi-même, face à cet écran qui scrute le moindre plan que je fais sur lui. Un écran qui réfléchit chaque clignement de paupières, chaque contraction de cœur et chaque élan vers un mouvement juste.

Mouny avait perçu à quel point je tenais à confectionner et à soigner le récit filmique afin d’obtenir ce fluide qui entraîne le spectateur vers une lecture saine du cinéma.

Elle avait perçu aussi cette naïveté joviale et juvénile dans l’utilisation de certaines métaphores et avait souligné que cela allait dans le sens de mes images vierges et non polluées par les clichés et certains automatismes stériles.

44 ans plus tard, je trimbale encore cet écran vierge dans ma tête et maintiens ce souci d’exigence méticuleuse de filmer avec amour et soin et de raconter du cinéma avant de raconter une histoire.

Dans mon dernier film je dis bien : « Il n’était pas question d’être connu, Il était question de faire ». Être témoin de mon histoire, des miens et pas forcément de ma propre vie.

L.L. : Tu m’as gentiment fait un cadeau avec le visionnage de six de tes films qui m’ont émerveillé par leur originalité et leur beauté. Où naissent tes films ? Dans tes rêves, tes désirs, dans la nostalgie de l’enfance, la célébration du féminin pluriel et de la féminité, dans le miroir où se mire ton univers où le féminin rime avec divin ?

Hamid Benamra : Je n’ai aucun doute ni sur ta lecture ni sur ta délicatesse de ta perception filmique pour te confier les liens de mes films. Mouny ne t’aurait pas gardé si tu étais médiocre ni Abdou. B. non plus.

Ce gage de fiabilité est suffisant pour ouvrir dans un espace privé une rétrospective personnelle. Faute de l’organiser à la Cinémathèque algérienne.

J’ai entièrement confiance en l’Etat algérien, en ces dirigeants qui doivent examiner cette fausse censure à mon égard.

Il est de l’intérêt de l’Algérie que ses meilleurs éléments soient au minimum visibles pour le peuple algérien.

Sans cela, on nous pousse par le silence et l’indifférence à nous interroger sur la validité de notre algérianité.

Je suis fidèle à ma colère, celle que je n’avais pas pu exprimer en 1981 contre un homme qui se voulait de gauche et qui aurait dû être heureux qu’un gamin de 17 ans puisse être porteur de lumière.

Cette année-là, Abdenour de la cinémathèque écrivait dans Algérie Actualité du mois de juin : « Benamra a dix-sept ans et rappelle Maïakowski… »

Mes films ne naissent pas, ils sont moi. C’est un prolongement de ma sensibilité. Mouny aimait mon expression osée : « Je suis plus sensible qu’une pellicule ». Elle m’avait dit : « Ne le dis pas devant tout le monde, cela va les agacer ».

Oui, on l’est quand l’écran ne me dément pas. J’ai écrit dans un article sur le cinéma d’auteur intitulé : « L’écran ne ment pas » où j’évoque ce lien avec cette surface blanche. (Cf. lien en note de bas de page) *

On est « gonflé » parce qu’on a vérifié mille fois son travail avant de le présenter au public. Je mets plus d’un an rien qu’au montage. Le respect du public est tel que je suis à un dièse près pour chaque plan, chaque geste, chaque soupir.

Dans le Karaté que je pratique depuis 54 ans, « il y a ceux qui sont sûrs d’eux et ceux qui sont sûrs de leur certitude ».

Seule la connaissance et le travail quotidien ouvrent la perspective de la création et permettent d’affirmer un choix artistique réfléchi et porteur de sens.

Je filme et prends des photos avec un boîtier quotidiennement depuis 1978. Même le plus cancre des cadreurs devient par la force des choses au moins bon.

Mes films sont révolutionnaires par leur propos et par leur narration déroutante que Mouny avait instantanément adoptés et comparés ouvertement à ce qui se faisait au pays en ce temps-là.

Ces mêmes films des années Super 8 sont passés récemment dans le festival Obskura, consacré au film tourné en pellicule 16 mm et Super 8, et les gens sont sortis émus. Une des participantes, m’a dit en croisant mon regard : « Mais quelle liberté ! »

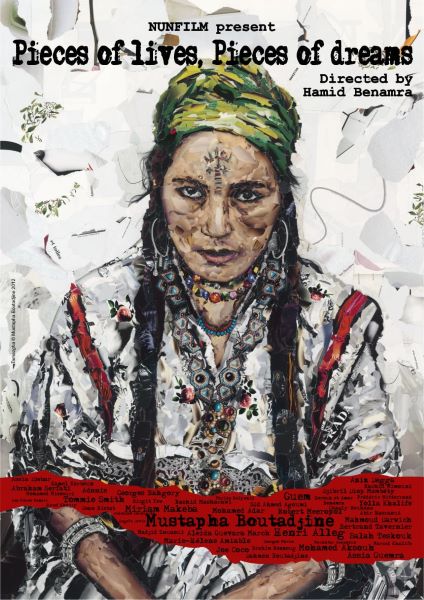

La révolution n’est pas de changer le monde mais de s’occuper de son propre mètre carré. La révolution dont parle Mustapha Boutadjine (6) dans Bouts de vies, Bouts de rêves quand il évoque Picasso et Les demoiselles d’Avignon : « dans ce tableau il n’y a pas les Kalashnikovs, mais la perception de la femme belle qui a changé ».

Mes films viennent de ce désir d’être authentique, de cet amour de la transparence. De l’amour de l’indépendance appris au primaire. Du désir de ne dépendre de personne. Ce n’est pas faire cavalier seul, mais ne pas attendre que la table arrive du ciel.

Pour que le film soit visible à 17 ans, c’est que j’avais commencé à le faire à 16 ans après avoir pris la main un an avant avec une caméra 8 mm. Un modèle soviétique que je garde toujours.

L’écran est un bouclier, il renvoie ce que tu es. Tu ne peux pas avoir de doute quand c’est toi qui cadres et qui montes.

Je n’avais rien à envier à Stanley Kubrick qui était un des rares avec Steven Spielberg à avoir ce privilège du Final Cut.

Je n’avais rien à envier à Youssef Chahine qui possédait ses caméras et ses moyens de productions.

L’indépendance algérienne a fabriqué des gens libres qui portent des sourires incontenables dans un horizon. Ma mère, Rezig Amra, moujahida, (volontairement sans le D que l’on trouve dans Djamel. C’est un signe distinctif entre un Jamel algérien et un Jamel marocain ou tunisien un code malin et haineux) m’avait transmis ce lien viscéral avec le « Soi ». Elle m’avait parlé de la peur durant la guerre de libération, comment elle l’a déjouée. Elle m’a conté l’affrontement avec les paras français dans les rues et comment la confiance en soi permettait de passer les contrôles. Se mettre en mode invisible. Être personne tout en étant soi, puissant et explosif.

Je suis fidèle à notre hymne national Qassaman dont les vers tranchent de façon claire entre une conduite saine et un complotisme de traitres. J’ai juré par l’alphabet écrit avec la craie dont je garde dans mes narines les particules blanches, j’ai promis par le sang qui fait danser mes valves qui régulent la cadence de mes plans, que mon diaphragme restera ouvert face aux miens, que mon objectif ne se détournera jamais ni de mes lettres, mes versets, mes rimes, mes saveurs, mes couleurs, mes sonorités, mes semences ni de mes nuages qui veillent sur nos plaines irriguées du sang fertile de nos martyrs. Je me suis dressé pour le cinéma et la lumière et me suis résolu à ce que le cinéma vivra. Vous en êtes témoin.

C’est cet écho des combattantes dont ma mère faisait partie, qui traverse ma chair et alimente chaque plan.

L’indépendance dont ma mère me contait l’épopée faisait bâtir des empires de rêves, des musées de poésie, des montagnes de joies, des rivières d’amour et des écrans en or.

Mes films bourgeonnent à partir des noms de chaque martyr qui a rêvé un instant, qu’une balle le traverse, de ses pas traversant les montagnes du Djurdjura, les oasis de Boussaâda, les palais de Tlemcen, les ponts de Constantine et les ombres du Hoggar.

Mes films naissent d’un « nous » multiple, foisonnant et volcanique.

Il n’y a aucun plan paresseux dans mes films, aucun plan analphabète, aucun plan traître, vicieux, malsain ou mécontent.

Alors, pourquoi maintenant nos cœurs s’entassent dans des mausolées de regrets ?

L.L. : Tes films sont des hymnes à l’amour, la vie, la beauté, la poésie, la liberté, mais aussi des plaidoyers pour un cinéma libre qui casse les codes et sors des cadres classiques. Quel rêve poursuis-tu à travers tes films où tu mêles des images de pays différents, des voix, des musiques, des langues, des poèmes, des danses, dans une sarabande renouvelée qui donne le vertige ?

Hamid Benamra : Mes films sont codifiés et minés. Ce sont des terrains balisés de sentiers secrets et des pistes invisibles à l’œil anodin. Je pratique l’art du camouflage comme un vétéran. Je place mes piques, mes barbelés, mes pièges et mes radars à l’insu du non expert.

Je manie plusieurs « Timelines » qui se superposent.

Dans ma tête divers récits se chevauchent.

Je ne suis pas un avocat ou un activiste qui défend un Jean Valjean, un Mandela ou un Ben M’hidi (9). Je n’ai pas la stratégie d’un Vergès (10) ou le verbe d’un Zola. Mes films ne sont pas des manifestes d’une cause ni un exposé d’un parti ou la thèse d’une nouvelle théorie. Je mets en évidence la beauté et la lumière des visages qui me parlent.

Le cinéma est mon premier et dernier récit. J’enrobe dans mes plans les propos des uns et des autres dans une lumière soyeuse et ne cherche pas à utiliser mes protagonistes en dehors de leurs fonctions et leurs capacités et surtout pas contre leurs désirs. J’ouvre mon cadre aux traits des acteurs sans enfermer les visages dans des angles qui les desservent. Je suis un serviteur du cinéma. Un seul souci hante mon travail. La dissonance d’un plan.

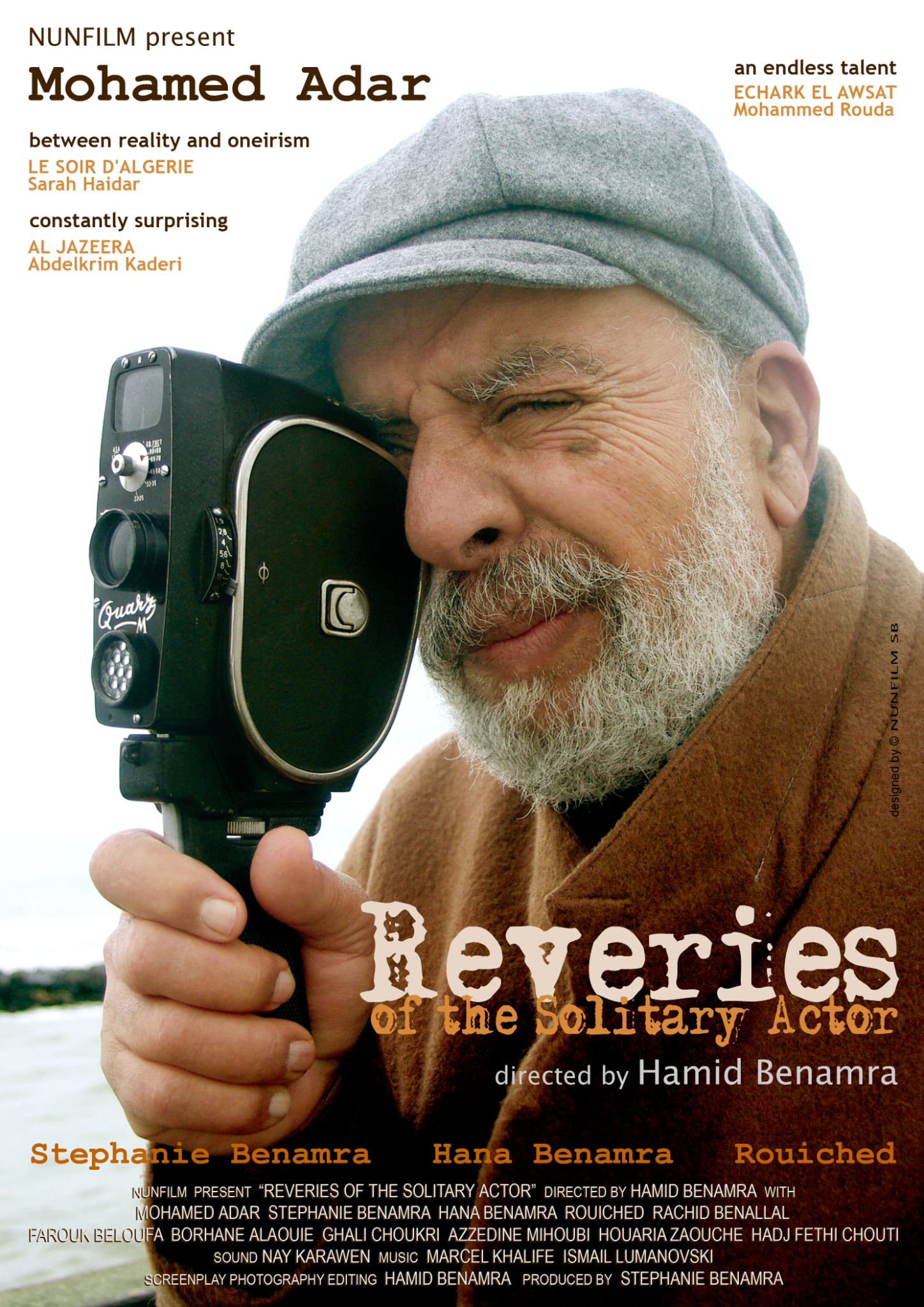

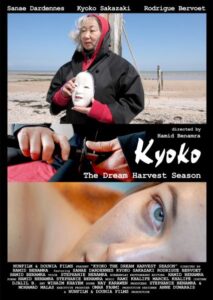

Je viens du Karaté et dans cet art japonais, le Kata, cette forme chorégraphique a ancré ma grammaire gestuelle. Le Karaté a structuré ma pensée et orienté mon cadre. La pratique du Kata influe dans mon lien avec le corps de l’acteur et rend ma perception de son mouvement microscopique. Je perçois sa cadence respiratoire et devine son battement du cœur. Cela détermine la position de la caméra et dicte le cadre adéquat. Je pars du principe du combat qui consiste à deviner le mouvement de l’autre, l’anticiper et se placer de sorte à ce qu’il te soit plus aisé de le toucher sans être atteint par lui. L’acteur ne m’impose rien même si par caprice il cherche à occuper un espace qu’il convoite. Je ne le contredis pas ni ne m’oppose à lui, mais je l’amène à adopter l’endroit et l’attitude qui sert le récit et la focale avec délicatesse. Dans mon film Japonais Kyoko, la saison des vendanges des rêves, 2023 Festival de Moscou, la narratrice dit : « Il est des acteurs qui dictent à la caméra ses mouvements et des caméras qui font de l’autre un vrai acteur ».

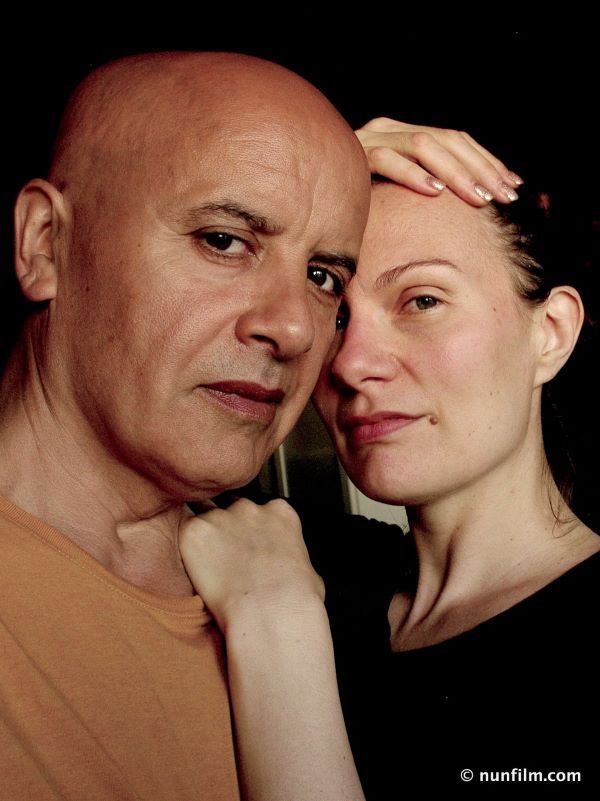

Dès le premier film, la voix off était présente. J’avais écrit un texte qui portait quatre protagonistes qui avaient grandi ensemble dans ce quartier pauvre d’Alger, La Glacière, et qui avaient pris chacun un chemin différent en grandissant. Il est question de la voix dans mon entretien avec Mouny dans Les 2 écrans. Quand j’ai monté le film Rêveries de l’acteur solitaire avec Mohamed Adar en 2016, la voix de Stéphanie Benamra s’est imposée comme un fil conducteur tissant les liens invisibles de la narration secrète. C’est une voix juste qui reste en dessous du verbe et ne lui prend pas sa place ni ne rivalise avec ses syllabes. Une voix sans ego qui rend chaque phrase vivante. Une diction qui épouse mon écriture alambiquée et qui se condense en arabe mais se distille en français. Il fallait une voix qui déchiffre la tonalité de chaque lettre et devine sa vraie intention. Elle place sa voix de façon visuelle qui couve les plans et se pose sur eux avec légèreté. C’est une voix qui personnifie le propos et lui donne une texture perceptible. C’est devenu la voix de mon féminin intérieur, le personnage invisible de mes cinq derniers films. La voix de Stéphanie donne le vertige à mes plans et danse sur les pointes des syllabes avec chaque séquence sans déséquilibrer la mise en scène ni imposer aux visages une tonalité au-dessus de leur expression.

La voix off dans mes films est ce relais de la tradition orale et ce verbe transmis de bouche à oreille. Très tôt, la lecture, la télévision et le cinéma m’ont permis d’identifier le sens du style du cinéma de Griffith, le rythme d’Eisenstein, le principe narratif de Jean Renoir, je connaissais la démarche de Glauber Rocha, la classe de Salah Abou Seif, l’effronté Djibril Diop que j’ai fini par filmer et l’architecture complexe de Bergman. (9) Sans style on fait de la contrefaçon, peut-être avec efficacité mais cela reste un copier-coller. Un cinéma n’a pas besoin d’être supérieur en nombre de films mais d’avoir une image locale et spécifique à sa culture en représentant les composantes de ses racines. Le cinéma est le reflet d’une culture et pas un moule préfabriqué que l’on clone.

L.L. : Le cadrage joue un rôle essentiel dans la narration visuelle de tes films et aussi surprenante que soit ta manière de l’utiliser, il ne dénote jamais, mais crée au contraire un impact émotionnel fort dans chaque scène.

Hamid Benamra : Dès le départ il n’y avait que le support Super 8 qui différait entre ceux qui tournaient en 35 mm et moi. Mais le cadre était le même. Que ce soit en 2 : 35 (Scope) ou en 8 mm, ce que tu mets dans ton cadre défini ta nature. Il y a VOIR et PERCEVOIR. Certains utilisent les mêmes mots que tous avec le même alphabet, sans mots étranges ni rares et pourtant ils arrivent à dire des choses plus savoureuses que d’autres.

J’ai écrit un article sur le sens du cadrage sans donner les secrets de fabrication. Personne ne cadre de façon aléatoire sauf dans certains reportages.

Je n’encadre pas ces réalisateurs qui laissent les directeurs de photos décider du cadre. J’ai vécu cela une fois dans le premier film d’un cinéaste algérien qui ne savait pas ce qu’est un cadre et qui avait confié cette tâche à son directeur photo.

Beaucoup de la nouvelle génération d’« instgrameurs » qui s’inventent une carrière de cinéaste font cela aussi.

Il y a une différence entre enregistrer des images et filmer. Entre exécuter un scénario et réaliser un film.

Une captation de scénario n’est pas une mise en scène.

Et pourtant les grands festivals pullulent de ce genre de choses.

Le spectateur n’est pas dupe. Il sait d’instinct quand il y a une vision et quand il est face à des images faites de façon hasardeuse.

Il faut revenir sur la notion du plan. Qu’est-ce qu’un plan ? Qui le sait ? Très peu, même chez certains grands noms.

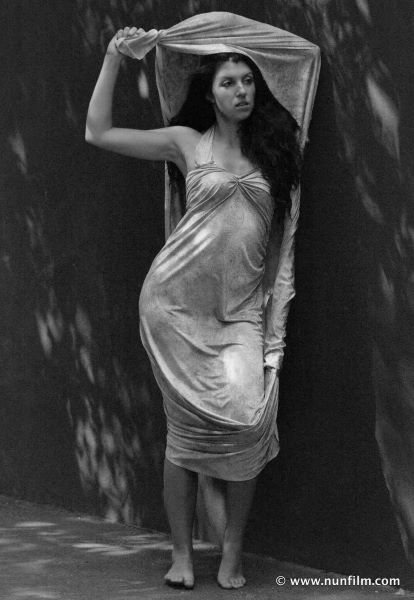

L.L. : Ta manière de filmer les corps des femmes avec beaucoup de pudeur et les visages de près avec beaucoup de tendresse, de capter les regards dans ce qu’ils ont de plus profond, révèle le poète de l’amour que tu portes en toi et ton respect infini pour le féminin et la féminité.

Hamid Benamra : On ne filme que ce que l’on connaît parfaitement. L’objectif est au service de l’autre, il ne le façonne pas mais l’élève. Il n’affronte pas l’autre mais l’apprivoise. On ne filme de façon juste que ce qui porte en lui de la justesse dans chaque geste et dans chaque syllabe. On ne filme pas la dissonance sauf si l’on tient à exposer les tares de l’autre. Filmer le corps c’est connaître aussi son propre corps. Connaître dans chaque pose de pied sur le sol la grâce de l’autre, deviner son émotion sur le moindre rictus, anticiper son élan et la moindre expiration.

L.L. : Dans tes films, tu rends hommage aux cinéastes qui t’ont marqué, les maîtres du cinéma soviétique en particulier, mais aussi à des acteurs, des écrivains, des chanteurs, des musiciens, des poètes…

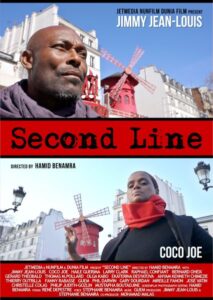

Hamid Benamra : Reconnaître la puissance et le talent des autres est juste une honnêteté et un respect. Les évoquer est une façon de prendre le relais et de réfléchir l’écho que l’on a reçu d’eux. Les mentionner de façon directe ou subtile est un jeu d’élèves avec leurs maîtres. Parfois cela dépasse l’hommage quand le jeu devient un défi, une façon de se mesurer avec leurs talents. On aiguise ses griffes en les frottant sur la pierre et pas sur de la soie. Vouloir dépasser les maîtres est légitime quand cela se fait avec mesure et délicatesse. Quand tu partages la Vodka avec l’immense Nikita Mikhalkov ou quand tu filmes Larry Clark (Passing Through) ou quand tu poses ta caméra sur les grands Rachid Mimouni, Bertrand Tavernier, Angela Davis, Miriam Makeba, Georges Bahgory, Mahmoud Darwich, Adonis, Tommie Smith, Mohamed Aksouh, Mohamed Rouda, Mohamed Malas, Farouk Beloufa et tant d’autres noms qui se renvoient le talent et l’engagement dans les dictionnaires du monde, cela te fait grandir cinématographiquement, mais aussi humainement et poétiquement. Je ne suis pas ingrat et ne peut nier ceux qui ont injecté dans ma narration filmique de la beauté, du raffinement et tant de délicatesse. Il n’y a que les chiens errants qui mordent la main qui les nourrit. Ma mère me disait : « L’hyène ne peut te sourire même si elle avait des dents en or, et un aigle ne perd rien de sa majesté même s’il a les ailes coupées. »

L.L. Le Liban et le Japon, ces pays reviennent souvent, d’une manière ou d’une autre, dans tes films. Quel lien entre eux et que représentent-ils ou évoquent-ils pour toi ?

Hamid Benamra : Je suis lié au monde et pas cloitré sur mon étendard. L’Algérie donne sur la plus grande surface de la méditerranée, trône sur le continent africain et plonge dans ses entrailles. Une position naturelle qui oriente l’esprit vers les autres.

La multiplicité évoquée plus haut est le moteur principal pour aller vers des langues, des couleurs, des saveurs différentes. Je n’ai pas envie d’exister en plusieurs exemplaires. L’autre, par sa différence, nourrit mes références. Par sa contradiction, renforce mes principes. Par sa lumière, dévoile mes côtés sombres et par sa franchise confirme mes vérités.

J’ai grandi avec “صوت فلسطين” émis par la radio algérienne à la fin des années 60. La voix de la Palestine fait partie de mon paysage sonore. Ce peuple donné en offrande au sionisme pour se faire pardonner la sauvagerie du nazisme hante nos mémoires et celle de l’humanité pour les siècles à venir.

Quand je filme Farouk Beloufa qui confirme que le documentaire et la fiction, c’est toujours de la fiction, c’est un écho de Mouny qui me parle et quand je cadre à côté de lui Burhan Alaouié qui rappelle que les talentueux du monde arabe sont dans un cimetière, c’est mon amertume qui ressurgit. Le Liban s’est imposé à ma caméra depuis 1987 quand j’ai filmé Georges Chamchoum tournant un clip pour dénoncer la guerre du Liban. J’ai filmé la même année la sœur Marie Keyrouz à l’Eglise de la Madeleine et dans l’assistance trônait le grand Wadie Essafie. Par la suite en filmant la grande danseuse Souraya Baghdadi, l’héroïne de Petites guerres, un film de Maroun Baghdadi, je ne filme pas que la debké et l’orientalité de cette femme qui faisait partie de la troupe Karakalla mais je filme avec elle, Yolla Khalife, l’épouse du maestro Marcel Khalife et tous les cèdres meurtris de ce pays. Quand le grand critique libanais Mohamed Rouda (13) écrit sur mon cinéma et m’accorde récemment trois pages dans son dictionnaire sur les cinéastes du monde paru en Arabie saoudite, je me dis que je suis définitivement lié au Liban même si à ce jour je ne suis pas projeté là-bas.

Je suis attiré par le monde qui m’inspire et qui diffère de mes racines. Le Japon est la Mecque du Karaté et s’y rendre devient un pèlerinage martial obligatoire. Tokyo est sur la même ligne qu’Alger. Quand Sensei Kase (11) est venu à Alger dans les années 60 pour faire des stages de Karaté, il avait déclaré que les Algériens sont les seuls capables de pratiquer cet art avec la même intensité que les Japonais. Il avait fait un peu d’hooliganisme de circonstance aussi. Le Karaté se porte très bien dans les pays arabes en général. J’ai assisté une fois en 1997 à Paris à un stage avec lui et je suis resté sous l’effet d’un sensei qui représente à lui seul la combativité japonaise. Le japon, je le connaissais par Ozu (12) d’abord, celui qui mettait sa caméra au niveau des tables basses. En découvrant Le Goût du riz au thé vert, Une femme de Tokyo et Voyage à Tokyo que j’évoque dans mon film Timelife en 2019, je sentais un raffinement visuel et une sérénité filmique unique. En allant sur place je ne pouvais pas dormir. Je voulais tout absorber en une seule fois.

L.L. : Dans un de tes films, un personnage dit que « Le cinéma c’est la vie », partages-tu son avis ?

Hamid Benamra : Hana, ma fille, dans mon film Rêveries de l’acteur solitaire, dit : « Le cinéma, c’est la vie dans un cadre, le cadre c’est les contours de la vie, action ! ».

Elle vient d’avoir son premier Dan à 14 ans et son brevet avec 19, 60 de moyenne. Le cinéma de son père ne lui donne pas envie d’en faire. Elle a partagé la difficulté et constate qu’être auteur n’est pas fiable.

J’ai aussi poussé pour qu’elle sorte de mon cadre. Qu’elle cherche un cadre qui lui permet de construire une vie sans être suspendue au calendrier des factures.

Elle ne comprend pas comment les Algériens n’ont rien fait pour son père et constate que les Français ne mettent pas en lumière un révolutionnaire qui ne filme pas la misère et surtout qui ne dit pas du mal des siens ni de l’islam. Elle n’admet pas que sa grand-mère Rezig Amra ait donné de sa vie pour que son fils ne soit pas à l’abri du besoin.

Cette souffrance quotidienne met un écran entre ma fille et ses ancêtres. Elle n’a pas envie de découvrir un endroit qui met son père dans l’obscurité.

Le cinéma vivant que son père produit n’est pas partagé par les Algériens. Il est en dehors du cadre normal qu’il devait occuper.

Pourquoi ? Parce que quelques individus en toute impunité se sont donné le mot et ont blacklisté un cinéaste pour rien. Juste parce qu’ils n’aiment pas sa gueule. Certains de ces saboteurs étaient porteurs de valises pour les invités d’un festival de cinéma, d’autres des pigistes sans talent dans un journal associatif sans lecteurs, d’autres sans CV et sans aucune conduite se sont retrouvés directeurs de chaînes de télé, directeurs de festivals de cinéma, conseillers au ministère de la Culture. Quel est mon crime ? Je ne suis pas de leur douar. Comment ces individus ont pu mettre au placard un citoyen qui n’a pas un seul mot contre le pays ni contre l’histoire de l’Algérie ? Aucune interdiction officielle d’un juge ou d’un tribunal ne me vise.

Voilà ce qu’on appelle vulgairement du grand « cilima ». Alors pourquoi les Russes m’ouvrent-ils grandes les portes du festival de Moscou, les Egyptiens, les Jordaniens, les Américains, les Africains leurs écrans alors que les portes des festivals d’Oran, d’Annaba, de Bejaia, d’Alger et même de Saïda qui m’a vu naître en 1981 avec mon premier film restent désespérément closes devant mes films ?

Mes films ne sont ni subversifs, ni malsains pour être indésirables. Ces gens connaissent-ils mieux le cinéma que les inventeurs du montage ? Ils ne veulent pas que tu protestes et quand tu le fais, tu deviens agressif. Alors que l’agressivité du silence et de l’indifférence est la plus condamnable.

L.L. : Tes films sont des odes aux femmes, à la femme, à l’Algérie et à l’algérianité. C’est quoi l’Algérie pour toi ? Et c’est quoi l’algérianité ?

Hamid Benamra : C’est 132 ans de souffrances qui laissent dans les gênes une empreinte indélébile.

Un siècle et 32 ans de violence qui s’entassent dans notre code génétique, porteur des enfumades, déportations, pendaisons, guillotine, fusillades, tortures, fosses communes et disparitions.

132 ans hors du cadre, hors de l’histoire, hors de la vie.

132 ans sans paraître sur les écrans de leur cinéma.

Le cinéma algérien est le seul au monde qui est né dans le maquis. Les enfants de Chandarli, Rachedi, Hamina et Vautier (14) savent que l’écran est un drapeau blanc sur lequel il faut inscrire plan par plan nos visages.

Les porteurs des caméras avaient un calibre souvent plus puissant que les canons longue portée. Dans leur viseur il y avait l’histoire de millions d’Algériens, dans leur viseur il avait de la lumière que le colon volait de nos cœurs, dans leur viseur il y avait les haïks des femmes, les oranges de la Mitidja, les dattes de Tolga, les puits de Hassi Messaoud, le fer d’El-Hadjar et le grenier du blé par qui le malheur des bottes noires est arrivé.

Les fondateurs de ce cinéma sont allés arracher une Palme d’or, conquérir l’Oscar, faire le hold up à Venise et impressionné les écrans du festival de Moscou.

L’écran était une page sur laquelle ils écrivaient l’alphabet d’un peuple en marche.

Le peuple qui a vécu les opérations de « pacification » des troupes coloniales ne peut pas éteindre la lumière sur les écrans de nos cinémas. Le peuple qui a vécu l’électricité dans le corps ne peut pas une fois sorti de l’obscurantisme impérialiste réduire les écrans en un linceul mortifère.

L’Algérie est un écran luisant qui reflète les pas d’un peuple qui a décidé de rencontrer sa propre histoire et non pas celle que les autres lui dictent.

Certains intrus de nos jours font écran entre mon cinéma et le public algérien. Ma mère n’a pas accepté que l’on vole un bout de la surface de sa terre, pourquoi dois-je accepter que l’on me vole mon écran ? Pourquoi les Algériens se taisent-ils face à ces écrans vides ? C’est aussi à ce public qui se reconnaît dans ces lignes de revendiquer le cinéma qui lui est dû. C’est à tout le monde de revendiquer leurs écrans volés.

Rendez-nous nos écrans, nos récits, nos ombres, nos sourires, nos poèmes, nos danses, nos femmes, nos palmiers, nous sommes les pèlerins de l’amour, les conteurs des rêves, les témoins de cette histoire.

Je ne fais pas d’introspection, je suis dirigé vers l’autre. Je ne m’interroge pas sur ma nature, mon identité ou mon appartenance. Ce sont des acquis définitifs que nos martyrs avaient scellés par le sang dans nos maquis.

Je suis l’Algérie, tu es l’Algérie, nous sommes l’Algérie avec nos couleurs et nos accents, nos colères et nos youyous, nos divergences et nos alliances.

J’appartiens à cet écran qui deviendra mon « kfan كفن » (mon linceul) et mon « burnous برنوس » une fois que mes valves auront cessé de tenir la cadence de cette danse sublime, la vie.

Lire ici

- Mouny Berrah (1949-2000) : Née Mouny Laâzib, à Alger, est une sociologue, scénariste, journaliste et critique algérienne à la revue Les 2 Écrans et d’autres revues de cinéma. Elle a publié plusieurs ouvrages sur le cinéma du Maghreb et du monde Arabe (https://www.africine.org/personne/mouny-berrah/19477)

- Boudjemaâ Kareche : Né en 1941, licencié en Droit de la Faculté d’Alger, animateur de la Cinémathèque algérienne dès 1971, il y est nommé directeur de 1978 à 2003, succédant à son fondateur, Ahmed Hocine. Il est l’auteur de de Un Jour, un film (2005), Juste un mot (2009) et L’Héritage du Charbonnier (2013).

- Daniel Boukman : Né à Fort-de-France en 1936, Daniel Boukman, pseudonyme de Daniel Blérald, est un écrivain, poète, dramaturge et enseignant français. Il enseigne ensuite le français en Algérie de 1962à 1981, période au cours de laquelle il écrit ses premières pièces de théâtre. Sa pièce Les Négriers a été adaptée au cinéma par Med Hondo, en 1979, sous le titre West Indies ou les nègres marrons de la liberté.

- Djamel Eddine Merdaci (1947-2025) : Né en 1947 à El-Harrouch (Skikda) est unjournaliste, romancier et critique de cinéma. Il a travaillé dans de nombreux journaux, notamment les quotidiens El Moudjahid, Le Soir d’Algérie et El Watan. Il signé le scénario du long métrage Eddoukhala (Les Intrus), réalisé par Mohamed Hazourli.

- B. (1944-2011) : Né à Barika, dans l’est algérien, Abdou Benziane dit Abdou B., diplômé de l’Université d’Alger en Sciences de l’information et de la communication, est un célèbre journaliste et critique de cinéma. Il a été rédacteur en chef adjoint à la revue El-Djeich (1967-1977), fondateur et directeur de la revue de cinéma Les Deux Écrans (1977-1985), rédacteur en chef de l’hebdomadaire Révolution africaine (1985-1989), directeur général de la télévision algérienne (1990-1991 et 1993-1994) dont il a démissionné en 1994.

- Mustapha Boutadjine : Né en 1952 dans le quartier de La Glacière à l’est d’Alger, diplômé de l’École supérieure des beaux-arts d’Algeren 1974, de l’École nationale supérieure des arts décoratifs en 1978 et de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne en esthétique et sciences de l’art, Mustapha Boutadjine est un peintre, affichiste, et designer algérien, célèbre dans le monde par ses affiches sur les grands révolutionnaires et les figures marquantes des arts et de la culture.

- Larbi Ben M’hidi (1923-1957) : Né dans les Aurès à Aïn M’lila, dans l’est algérien, celui qu’on a surnommé El Hakim (le sage), ou le « Jean Moulinalgérien » est un militant nationaliste, membre du Parti du peuple algérien, puis du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, l’un des fondateurs du Front de libération nationale en 1954, puis combattant pendant la guerre d’Algérie. Arrêté en février 1957 en 1957 durant la « Bataille » d’Alger, il a été assassiné par le général Paul Aussaresses.

- Jean-Jacques Vergès (1924-2013) : Né au Laos, est un célèbre avocat français, résistant, connu pour son engagement politique et sa défense des militants indépendantistes, anticolonialistes et les combattants algériens notamment l’emblématique Djamila Bouhired, militante du FLN capturée par les parachutistes français, torturée sauvagement puis jugée et condamnée à mort pour attentat à la bombe durant la « Bataille d’Alger », qu’il épouse et avec laquelle il a deux enfants, avant de divorcer.

- Griffith, Eisenstein, Jean Renoir, Rocha, Salah Abou Seif, Djibril Diop Bergman : célèbres cinéastes.

- Nikita Mikhalkov, Larry Clark, Rachid Mimouni, Bertrand Tavernier, Angela Davis, Miriam Makeba, Georges Bahgory, Mahmoud Darwich, Adonis, Tommie Smith, Mohamed Aksouh, Mohamed Rouda, Mohamed Malas, Farouk Beloufa : célèbres militants, cinéastes, écrivains et poètes.

- Sensei Kase (1929-2004 : SenseiTaïji Kase est un célèbre karatéka japonais Il fut 9e dan de Karate Do Shotokan et 10e dan à titre posthume.

- Yasujirō Ozu (1903-1963) : est un cinéaste japonais.

- Burhan Alaouié, Georges Chamchoum, Marie Keyrouz, Wadie Essafie, Souraya Baghdadi, Yolla Khalife, Mohamed Rouda : chanteurs et musiciens.

- Djamel-Eddine Chandarli, Ahmed Rachedi, Mohammed Lakhdar-Hamina et René Vautier : célèbres cinéastes algériens.