De l’Alexandrie cosmopolite aux plateaux d’Hollywood, Omar Sharif a incarné l’idée même du passage : entre langues, cultures, genres cinématographiques et passions personnelles. Tour à tour acteur, joueur, séducteur et penseur, il a laissé derrière lui l’image d’un artiste universel, insaisissable et profondément humain.

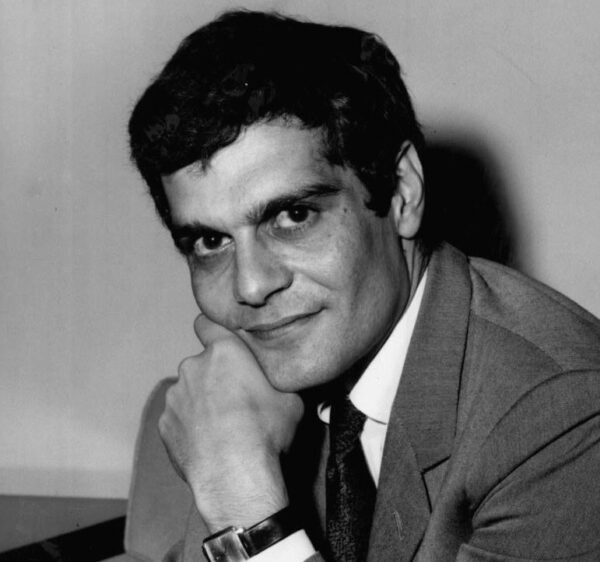

Omar Sharif : icône du cinéma et citoyen du monde

Par la rédaction

Une jeunesse d’Alexandrie : la mer, les langues et le monde

Omar Sharif est né Michel Demitri Chalhoub en 1932 à Alexandrie, dans une famille chrétienne melkite de la haute bourgeoisie. Son père importait du bois, sa mère, célèbre pour sa beauté, tenait un salon mondain où se croisaient diplomates et artistes. L’enfant grandit dans une ville ouverte sur la Méditerranée, où l’on parle aussi bien arabe que français, italien, grec ou anglais.

De cette enfance au carrefour du monde naît un homme pluriel, façonné par la curiosité et la tolérance. Il étudie la physique et les mathématiques au Victoria College d’Alexandrie, où il côtoie le futur roi Hussein de Jordanie, avant d’abandonner la voie scientifique pour le théâtre.

Son premier rôle dans Le Démon du désert (1954), face à Faten Hamama, le révèle au public égyptien. L’alchimie entre les deux acteurs dépasse l’écran : il se convertit à l’islam pour l’épouser. Leur union, marquée par le respect et la fidélité malgré la distance, restera l’un des grands couples du cinéma arabe.

L’ascension vers Hollywood : un Arabe sous les projecteurs

C’est le réalisateur britannique David Lean qui change son destin. En 1962, il lui offre le rôle du prince Ali dans Lawrence d’Arabie. Le tournage est difficile : Sharif doit s’imposer dans un environnement dominé par les grandes figures occidentales. Pourtant, dès sa première apparition dans le désert, silhouette émergeant de la chaleur, il fascine.

Le film triomphe, Sharif reçoit une nomination à l’Oscar du meilleur second rôle et devient une star mondiale.

Trois ans plus tard, Lean le rappelle pour Docteur Jivago, adaptation du roman de Boris Pasternak. Dans le rôle du poète et médecin Youri Jivago, il incarne la tendresse, la douleur et la retenue. Le film connaît un succès immense, transformant Sharif en symbole du romantisme des années 1960.

Entre ces deux chefs-d’œuvre, il tourne Funny Girl (1968) aux côtés de Barbra Streisand. Leur complicité à l’écran se transforme en amitié profonde, mais le film suscite la polémique dans le monde arabe, en raison de l’origine juive de Streisand et du contexte politique. Sharif, fidèle à lui-même, refuse les injonctions : « Je ne choisis pas mes partenaires selon leur religion. »

Un acteur cosmopolite dans un monde de frontières

Omar Sharif a souvent été décrit comme un homme sans patrie fixe. Il tourne en Égypte, en France, en Italie, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne. Il parle couramment cinq langues et en comprend davantage. Il n’appartient à aucune école ni à aucune nation cinématographique : il circule, s’adapte, se transforme.

Cette liberté a un prix. Après les années de gloire, il traverse une période plus incertaine dans les années 1970 et 1980. Certains films échouent au box-office, les grandes productions se font rares. Il vit alors entre Paris, Le Caire et Monte-Carlo, jouant au bridge professionnel pour financer son train de vie.

Le joueur et le gentleman

Le bridge n’était pas pour Omar Sharif une simple distraction, mais un art de vivre. Initié à cette passion dès l’adolescence par sa mère, il y consacra des années, y trouvant la même intensité que devant une caméra. Il créa même sa propre équipe, The Omar Sharif Bridge Circus, qui sillonna le monde et fit de lui une légende dans les cercles de joueurs. Pendant des années, il tint aussi une chronique dans le Chicago Tribune, traduite dans plusieurs langues.

Cette passion lui coûta pourtant beaucoup de temps et d’argent. Il lui arriva de perdre en une nuit le fruit de plusieurs mois de travail, ou d’accepter certains rôles pour combler ses pertes. Mais jamais il ne parla de regret : « J’ai joué pour ressentir le même vertige que le cinéma m’apportait autrefois », confiera-t-il.

Un soir en Italie, après une partie inoubliable où il remporta plus d’un million de dollars, il fit livrer à une femme — source involontaire de son inspiration — des fleurs d’une valeur de cent mille dollars. Le geste, aussi extravagant que poétique, résumait bien l’homme : entre panache, mélancolie et élégance.

Une filmographie foisonnante

Acteur d’une étonnante longévité, Omar Sharif a participé à plus d’une centaine de productions, du cinéma égyptien au cinéma européen et américain. On le retrouve dans The Yellow Rolls-Royce (1964), Mackenna’s Gold (1969), The Tamarind Seed (1974), Ashanti (1979), Top Secret! (1984), Mayrig (1991) de Henri Verneuil ou encore Hidalgo (2004). Sa dernière apparition eut lieu dans 1001 Inventions and the World of Ibn Al-Haytham (2015). Sa filmographie reflète un parcours sans frontière, entre drame, aventure et comédie, à l’image de sa vie.

À la télévision et sur les planches

Sharif ne s’est pas limité au grand écran. Il apparaît dans plusieurs téléfilms et mini-séries, dont Peter the Great (1986), The Far Pavilions (1984) et The Ten Commandments (2006), où il incarne Jethro. Il explore aussi le théâtre, notamment dans The Sleeping Prince (1983). Ces expériences témoignent d’un acteur curieux, soucieux de ne pas se répéter, toujours prêt à se réinventer.

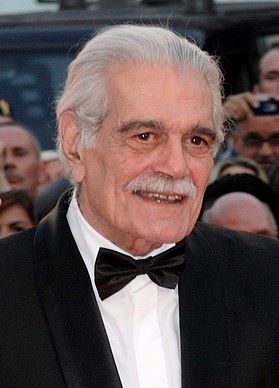

Un retour vers l’essentiel : Monsieur Ibrahim et la tendresse retrouvée

À la fin de sa carrière, Omar Sharif revient à un cinéma plus intime. Dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran (2003) de François Dupeyron, il incarne un vieil épicier soufi qui guide un adolescent à travers la vie. Ce rôle lui vaut le César du meilleur acteur et symbolise une renaissance artistique.

Ici, le visage du héros romantique laisse place à celui du sage. Il n’est plus le séducteur ni l’aventurier, mais l’homme apaisé qui a compris la fragilité du monde. Le film, tourné entre Paris et la Turquie, réunit toutes ses vies : la Méditerranée, la transmission, l’ouverture spirituelle.

Distinctions et reconnaissance

Omar Sharif reçut de nombreuses distinctions qui consacrent son talent et son rayonnement. Nommé à l’Oscar du meilleur second rôle pour Lawrence d’Arabie, il remporta deux Golden Globes la même année, puis un troisième pour Docteur Jivago en 1966. En 2005, l’UNESCO lui remit la première médaille Sergueï Eisenstein, saluant sa contribution majeure au cinéma mondial et à la diversité culturelle. L’année suivante, il devint président d’honneur du Festival international du film du Caire, symbole d’un retour au pays et d’un lien jamais rompu avec le monde arabe.

Une vie entre passions et solitude

Derrière la lumière, Sharif connaît aussi la mélancolie. Il vit loin de son fils Tarek, issu de son mariage avec Faten Hamama. Il avoue parfois souffrir de solitude, malgré la reconnaissance mondiale. « Je n’ai jamais eu de vraie maison, disait-il, je n’ai vécu que dans des hôtels. »

Atteint d’Alzheimer, il s’éteint au Caire en 2015, quelques mois après la mort de Faten Hamama. Leurs dépouilles reposent non loin l’une de l’autre, comme pour clore une histoire qui, malgré les distances, n’a jamais cessé d’exister.

Héritage d’un homme du monde

Omar Sharif laisse derrière lui une filmographie de plus de 100 films, une aura internationale et une image d’acteur capable de transcender les frontières. Son nom évoque un cinéma humaniste, traversé par les cultures et les langues.

Il incarne ce que le cinéma a de plus rare : la capacité à relier. Relier les peuples, les époques, les sensibilités. Sharif n’était pas seulement un acteur égyptien ou une star hollywoodienne ; il était un passeur, un témoin, un visage du monde.