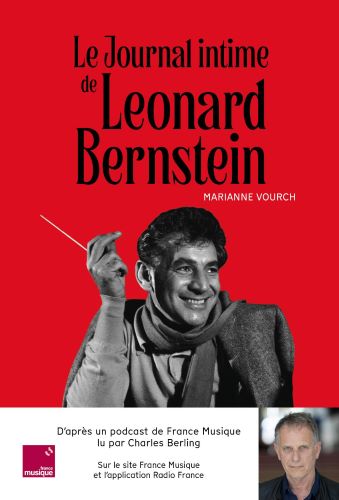

Avec Le Journal intime de Leonard Bernstein, Marianne Vourch redonne souffle, rythme et voix à Leonard Bernstein l’homme-orchestre de West Side Story.

Le Journal intime de Leonard Bernstein de Marianne Vourch : Un bel hommage au créateur de West Side Story

Par Rodolphe Ragu

Dans Le Journal intime de Leonard Bernstein, Marianne Vourch donne la parole à l’un des musiciens les plus doués du siècle dernier. Un bel hommage à l’incroyable vitalité du créateur de West Side Story.

Il n’est pas facile de résumer la vie de Leonard Bernstein : chef d’orchestre d’exception et compositeur de la plus célèbre comédie musicale du XXe siècle, ce musicien, à la fois sincère universaliste et enraciné dans le judaïsme, fut l’homme de plusieurs vies, jusque dans ses affaires privées. Mais c’est ce qu’a exactement réussi à faire Marianne Vourch, dans Le Journal intime de Leonard Bernstein, en à peine quatre-vingts pages. Il ne s’agit évidemment pas d’une compilation des notes personnelles qu’aurait laissées Bernstein. Le principe est le même que pour les autres ouvrages de la collection, comme ceux consacrés à Jean-Sébastien Bach, Rudolf Noureev ou Nina Simone. En se fondant sur une très large documentation, l’auteur imagine Bernstein racontant Bernstein, de son enfance à Boston, en pleines Années folles, jusqu’au début des années 1980. Les premières lignes forment déjà une belle synthèse. La scène se passe au temple de Mishkan Tefila, la grande synagogue de Boston : « Quand il a fini de parler, notre chef de chœur chante les musiques du compositeur Solomon Braslavsky. Sa voix est douce, il chante avec toute son âme. Puis l’orgue l’accompagne, alors c’est magnifique ! Je le fixe des yeux, il est très grand, très beau. » Dès le début, tout est donc déjà en puissance chez Bernstein : le goût de la musique, le goût des hommes, la vitalité, la sensualité !

Une vie incarnée par une voix

Pour le lecteur, il y a une alternative, dont les termes ne sont en fait pas exclusifs l’un de l’autre : le livre publié aux éditions Villanelle, divisé en sept chapitres et abondamment illustré (il y a par exemple une photographie très forte de Maria Callas, exprimant par une moue sa désapprobation au compositeur, qui tente en vain, les bras écartés, de la convaincre) ; et il y a le livre audio sous forme de podcast, en accès libre sur France Musique. Le choix de Marianne Vourch, par ailleurs productrice des Histoires de Musique sur France Musique, s’est porté sur Charles Berling pour incarner le « je » de Bernstein : c’est un choix heureux. Très à l’aise dans ce format, puisqu’il participe depuis quelques années à des podcasts d’histoire, l’acteur, par sa voix chaleureuse, habitée, donne une forte intensité au texte de l’auteur. La diction est claire et il émane de l’organe de Berling une certaine nervosité, qui capte l’ouïe de l’auditeur tout au long des sept épisodes de ce « Journal intime ». Celui-ci est de plus accompagné de nombreux extraits musicaux, qui vont de Good Night, Sweetheart à la Symphonie Résurrection, de Gustav Mahler, une variété de styles et d’œuvres qui rappelle que l’éclectisme est comme une seconde religion chez Bernstein. Car celui-ci ne dispose pas seulement d’un bagage classique : la musique cubaine, le jazz ou le chofar, qui résonnait dans la synagogue de son enfance, le jour du shabbat, se retrouvent aussi un peu partout dans toute son œuvre.

Ce que Le Journal intime de Leonard Bernstein montre très bien, c’est l’existence d’un Bernstein Beat, pour reprendre l’expression du chef d’orchestre britannique Charles Hazlewood. En effet, s’il y a un leitmotiv dans son œuvre, il n’est pas tant à chercher dans la mélodie que dans le rythme. West Side Story, la comédie musicale créée en 1957, donne les exemples les plus connus de ces jeux de rythmes syncopés, marqués par des accentuations inattendues, rythmes qui traversent les corps et sont une invitation à danser telle qu’il n’est pas possible de la refuser. Mais ces rythmes, frénétiques, électrisants, d’une contagion irrésistible, sont en fait omniprésents dans l’œuvre de Bernstein, jusque dans ses pièces dites plus sérieuses, comme la Symphonie n° 1, en apparence pure musique de concert pour public endimanché, mais en réalité partition enfiévrée, de nature à inspirer sauts, mouvements et pas chassés. Elle inspire d’ailleurs rapidement des chorégraphes contemporains. En ce sens, le livre de Marianne Vourch aidera peut-être un peu à reconsidérer son œuvre, qui a souvent fait hausser les épaules, notamment en France. Il est vrai que le compositeur a parfois donné des arguments à ses détracteurs, semblant avouer comme par un lapsus, qu’il avait quelques limites : « Aurais-je accepté de prendre la direction du Philharmonique de New York, si j’étais un vrai compositeur ? » Voilà exactement ce qu’il ne faudrait jamais dire !

Un chef charismatique

Ce que le livre rappelle évidemment, c’est l’extraordinaire talent de Bernstein à la baguette. Il fut d’abord très précoce. En novembre 1943, à seulement vingt-cinq ans, il remplace au pied levé le grand Bruno Walter, malade, pour diriger Manfred, de Robert Schumann. Le succès est immédiat, qui lui vaut la gloire d’un éloge dans un article du New York Times. Il fut aussi un chef d’une énergie prodigieuse, mettant le feu aux tempi et arrachant à chaque pupitre tout ce qu’il pouvait receler d’expressivité et de puissance rythmique. En 1958, lors de répétitions, il donne une bonne leçon aux musiciens de l’orchestre Lamoureux, qui jouent Le Sacre du printemps de façon beaucoup trop sage à ses oreilles : « Je leur ai dit qu’ils jouaient trop ‘‘français’’, que Stravinsky, c’est bar-bare, qu’ils soient barbares ! » Sur son estrade, il est frénétique, peut-être un peu trop. Karl Böhm, l’un des grands chefs mozartiens du siècle, lui demande sans ambages « d’arrêter d’agiter les bras dans tous les sens, comme cela ! »

Vitalité, sensualité, sexualité : Bernstein découvre jeune les plaisirs de l’homosexualité, sans honte, spontanément. C’est son pays ou son époque qui a honte. Le mariage avec l’actrice Felicia Cohn Montealegre donne trois enfants et se termine mal en dépit d’arrangements entre époux, qui permettent certes à Lenny d’aller voir ailleurs, mais qui finissent par devenir insupportables à sa femme. La liaison amoureuse entamée avec le compositeur Tom Cothran contribuera à l’écriture du recueil de mélodies Songfest, dont le podcast donne un extrait vraiment titillant.