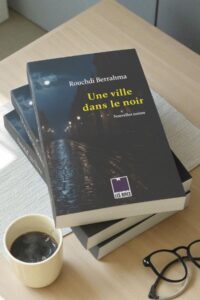

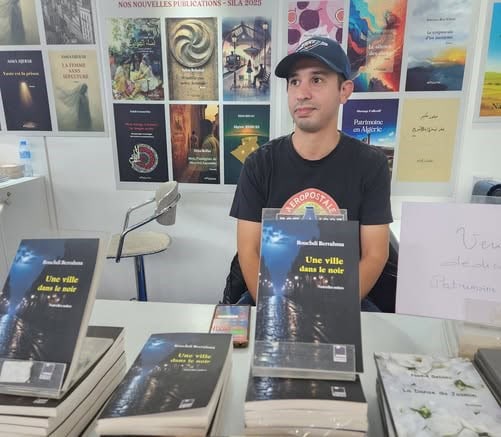

Avec Une ville dans le noir, son premier recueil publié aux éditions Les Rives, Rouchdi Berrahma s’impose comme une voix singulière de la littérature algérienne contemporaine. Entre désillusion politique et humanité blessée, l’auteur explore les zones d’ombre de son pays à travers des récits lucides, sans fard, où la noirceur devient un outil de vérité.

Rouchdi Berrahma, écrivain et chroniqueur littéraire : « Le noir, seul langage possible pour dire la vérité sans travestir la réalité »

Entretien conduit par Adel Messaoudi

Publié aux éditions Les Rives, Une ville dans le noir marque l’entrée de Rouchdi Berrahma dans le paysage littéraire algérien avec un recueil de nouvelles noires d’une intensité rare. À travers les ruelles lépreuses d’El Affroun, la ville devient un personnage à part entière, oppressante, fatiguée, traversée par ses ombres. Migrants invisibles, anciens combattants oubliés, journalistes désabusés, jeunesse en errance… autant de figures que l’auteur ressuscite dans une langue tendue et lucide. Ingénieur de formation et chroniqueur littéraire passionné, Berrahma explore la noirceur pour mieux révéler les vérités tues de l’Algérie d’aujourd’hui. Dans cette interview, il revient sur le sens de son écriture, sur la portée sociale du noir et sur cette nécessité de dire sans travestir.

A.M : Votre livre s’intitule « Une ville dans le noir ». Pourquoi avoir choisi le genre noir pour raconter l’Algérie d’aujourd’hui ?

Rouchdi Berrahma : Le noir s’est imposé naturellement. C’est le seul langage possible, peut-être, pour dire la vérité sans travestir la réalité. L’Algérie d’aujourd’hui est un pays traversé par des ombres : celles du désenchantement, de la peur, du mensonge, de la survie au quotidien. Le roman noir, lui, n’a pas peur de se salir les mains. Il va là où la lumière officielle ne veut pas aller. Ce n’est pas un genre gratuit ni une esthétique de la noirceur : c’est un moyen d’exploration sociale, presque documentaire, qui garde malgré tout une dimension poétique.

A.M : Le noir semble être pour vous plus qu’un simple registre littéraire. Qu’éclaire-t-il que d’autres formes d’écriture n’auraient pas su dire ?

Rouchdi Berrahma : Le noir éclaire ce que les discours officiels recouvrent : la violence ordinaire, la corruption invisible, la fatigue morale des gens. Il met à nu la vérité des visages. Les autres genres cherchent souvent à expliquer, à justifier, à sauver quelque chose du réel ; le noir, lui, se contente de montrer, non pas pour choquer, mais pour comprendre ce qui, dans nos sociétés, empêche encore la lumière de passer.

A.M : Vous écrivez que le noir « n’apporte pas de remède, il oblige à voir ». Est-ce une manière pour vous de refuser la consolation au profit de la lucidité ?

Rouchdi Berrahma : Oui. La littérature, pour moi, n’a pas à consoler. Elle doit déranger. Elle doit forcer à regarder en face ce qu’on préfère ignorer. Le noir est cette lucidité sans remède : il refuse le mensonge de la rédemption. Dans un pays où la parole est souvent contrainte, écrire sans chercher à rassurer, c’est déjà une forme de liberté.

A.M : Vos récits montrent la misère, la peur, la corruption, mais sans chercher à provoquer la compassion. Est-ce une façon d’inviter le lecteur à comprendre plutôt qu’à compatir ?

Rouchdi Berrahma : Exactement. Je n’écris pas pour attendrir. La compassion, parfois, empêche de penser. Elle réduit le réel à une émotion passagère. Ce que je cherche, c’est une lecture active, une prise de conscience. Mes personnages ne demandent pas qu’on les plaigne : ils existent, ils survivent, et leur simple présence interroge le système qui les a produits. Comprendre vaut mieux que compatir.

A.M : El Affroun, la ville qui traverse tout le recueil, n’est pas seulement un décor : elle devient un personnage. Pourquoi avoir choisi de situer vos histoires dans cette ville, et que symbolise-t-elle pour vous ?

Rouchdi Berrahma : D’abord, El Affroun, c’est ma ville, celle où je vis. Je suis né à Blida, mais je suis avant tout un Affrouni. Je la connais intimement, dans ses ruelles, ses silences, ses contradictions. Ensuite, c’est une ville oubliée, et donc parfaite pour dire le pays. Elle n’est ni Alger ni la campagne : c’est un entre-deux, un lieu de passage, de survie, où tout ce qui se joue ailleurs se condense à petite échelle. À travers El Affroun, je parle de l’Algérie tout entière.

A.M : Vos personnages ; Ahmadou, Kacem, Yacine, Ramy, incarnent des formes de marginalité, d’invisibilité sociale. Que vouliez-vous raconter à travers eux ? La déchéance des individus ou la faillite d’un système collectif ?

Rouchdi Berrahma : La déchéance des individus et la faillite d’un système collectif : les deux sont liés. Ces personnages sont les produits d’un système qui fabrique de l’exclusion. Mais ils gardent malgré tout une humanité que la société leur refuse. Ce ne sont pas des héros, encore moins des victimes : ce sont des existences suspendues, qui tentent de rester debout dans un monde qui s’effondre. À travers eux, je raconte la faillite d’un système collectif qui a oublié les siens.

A.M : Dans la nouvelle « Ahmadou le Nigérien », vous évoquez avec une intensité rare le sort des migrants subsahariens. Comment cette histoire est-elle née ? A-t-elle été inspirée par des faits réels observés à El Affroun ou ailleurs ?

Rouchdi Berrahma : L’histoire d’Ahmadou est née le lendemain de l’affaire du drone malien. En parcourant les réseaux sociaux, je suis tombé sur plusieurs publications au sujet des migrants africains, accompagnées parfois de commentaires méprisants et violents. Ça m’a profondément heurté. J’ai alors décidé d’écrire une nouvelle sur ces migrants maliens et nigériens, ces êtres marginalisés qui font pourtant partie du paysage algérien depuis plus d’une dizaine d’années. On les croise partout, dans toutes les villes, mais sans vraiment les voir. Ahmadou le Nigérien est la dernière nouvelle que j’ai écrite pour le recueil, comme une façon de clore le livre sur cette présence ignorée.

A.M : « Chronique d’une noyade à sec » met en scène un journaliste désabusé après le Hirak. Peut-on y lire un écho personnel ? Votre écriture se nourrit-elle d’un rapport intime à l’actualité et à la désillusion politique ?

Rouchdi Berrahma : Ce n’est pas un écho personnel, enfin pas directement. C’est avant tout une désillusion collective, politique. Nous étions nombreux à attendre quelque chose du Hirak : un souffle, un renouveau, une promesse de changement. Mais ce mouvement s’est éteint sans vraiment avoir pu transformer les choses… ou peut-être qu’on a tout fait pour l’enterrer. Yacine, le journaliste de la nouvelle, c’est un peu le miroir de tous ceux qui ont cru, un moment, que la parole pouvait encore bousculer le réel.

A.M : Dans « El Mahboul », la décennie noire revient comme un cauchemar non exorcisé. Pensez-vous que la littérature a encore un rôle à jouer dans le travail de mémoire de cette période traumatique ?

Rouchdi Berrahma : Oui, absolument. Parce que le silence tue une deuxième fois. La décennie noire reste un gouffre dans notre mémoire collective. La littérature peut rouvrir ces plaies, non pour les exploiter, mais pour leur rendre sens. Le rôle de l’écrivain, ici, n’est pas de juger mais de rappeler que tout ce qui n’est pas dit finit toujours par revenir.

A.M : On sent dans votre écriture une langue sobre, tendue, presque cinématographique. Comment travaillez-vous la matière du texte ? Y a-t-il un modèle d’écriture, littéraire ou visuel, qui vous inspire ?

Rouchdi Berrahma : Je cherche la justesse avant la beauté. Une phrase doit sonner vrai, pas joli. J’aime le rythme des dialogues, les coupes sèches, les phrases courtes qui cognent. J’aime beaucoup lire les polars et les romans noirs de Jean-Patrick Manchette, Rachid Santaki, Jo Nesbø ou encore Michael Connelly. Chacun, à sa manière, m’a appris que le noir pouvait être à la fois un regard social et un moyen de dire le monde sans détour. Du côté algérien, mes modèles sont Adlène Meddi, Amara Lakhous et Chawki Amari, des auteurs qui ont su faire de notre société une matière littéraire engagée et humaine.

A.M : Le recueil explore aussi la banalisation de la misère, la corruption morale, l’usure du rêve. Pour vous, écrire aujourd’hui en Algérie, est-ce un acte de résistance ?

Rouchdi Berrahma : Oui, écrire, c’est résister à l’effacement. Résister à l’oubli, à l’indifférence, à la langue vide des discours officiels. Dans un contexte où la parole est souvent surveillée, choisir ses mots devient un acte politique. Le noir, en ce sens, n’est pas une fuite : c’est une manière d’habiter la lucidité sans renoncer à l’espoir.

A.M : Quels sont vos projets à venir ? Un nouveau recueil, un roman, peut-être une incursion vers un autre genre ? Où vous mène aujourd’hui votre écriture ?

Rouchdi Berrahma : Il est encore un peu tôt pour parler de futurs projets, surtout que ce premier livre vient tout juste de naître. Mais, évidemment, il y a toujours des idées qui trottent dans un coin de la tête. J’aimerais, à terme, explorer un autre registre que le noir, peut-être le récit de voyage, un genre qui m’attire particulièrement. Les voyages, comme la lecture, font partie de mes grands plaisirs, et ils offrent une autre manière d’observer le monde, plus ouverte, plus sensible.

Adel Messaoudi – Journaliste