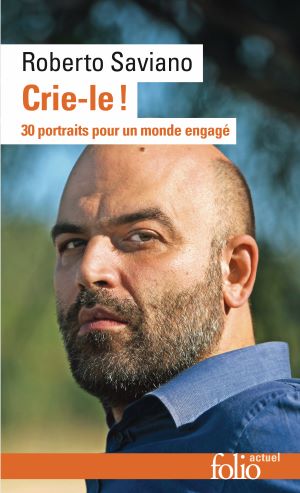

Roberto Saviano : La réédition en poche de Crie-le !

Ou le retour de Voltaire

Les jeudis littéraires d’Aymen Hacen

Quelques semaines après la parution de Crie-le !, en janvier 2023, nous écrivions ici même qu’il « sera dans les plus brefs délais considéré comme un classique universel. »

C’est, semble-t-il, le cas avec cette nouvelle édition de poche, dans la collection « Folio actuel », illustrée comme la première par Alessandro Baronciani, dont les dessins ouvrent chaque chapitre du livre.

De la néoplatonicienne Hypatie d’Alexandrie, immortalisée à l’écran par la performance de Rachel Weisz dans Agora d’Alejandro Amenábar (2009), à George Floyd, assassiné dans la rue, précisément « écrasé contre la roue et l’asphalte » (page 474 dans la première édition et page 551 dans cette nouvelle édition de poche), Roberto Saviano ne cesse de nous émouvoir, tant son propos est juste, violent à l’égard de la violence que nous font subir les forces du mal, et par là même humain et humanisant.

Relisons ces phrases extraites du premier chapitre, « Hypatie et les talibans » : « Les talibans admettent – ou, plus précisément, souhaitent – l’usage de la violence afin de punir ceux qui ne respectent pas leurs principes, tirés avec un évident parti pris du Coran. Qu’est-ce que cela a à voir avec Hypatie ? Eh bien, ce sont des “talibans” qui l’ont tuée.

Il est vrai qu’à cette époque l’islam n’était pas encore né, mais le fanatisme religieux si, et il se manifestait déjà de manière notable. Ce furent des étudiants fanatiques de la Bible, des chrétiens néophytes, qui déclarèrent la guerre aux mots libres et courageux d’Hypatie et, dans leur cas aussi, la violence qu’ils étaient prêts à employer pour arrêter sa parole n’avait aucune limite.

Ils kidnappèrent Hypatie. Ils l’emmenèrent dans une église et, après l’avoir déshabillée, ils la réduisirent en pièces. Puis ils la brûlèrent. De tous ces gestes, celui qui me fait le plus mal est qu’ils la déshabillèrent.

Tu me diras : vraiment, qu’ils l’aient déshabillée est ce qui te fait le plus mal ? Ils la réduisirent en pièces, ils la brûlèrent, et ce qui te fait vraiment le plus mal, c’est qu’ils lui aient d’abord retiré ses habits ? Oui, c’est exact, tu as bien compris. Je sais que cela peut sembler paradoxal, je sais que des trois, cela paraît le geste le moins violent. Mais sois patient, je t’expliquerai tout quand nous parlerons de Giordano Bruno. 1185 ans plus tard, on a fait la même chose avec lui.

Dans tous les domaines, à toutes les époques, j’ai distingué les personnes qui défendent et protègent la parole de celles qui la violent, qui la compromettent. Même si ce sont des idées contraires aux miennes, même si c’est dans des contextes violents et contradictoires, ceux qui défendent la parole appartiennent d’après moi à cette partie précieuse et souvent invisible du genre humain qui défend l’humanité. » (Page 29 dans la première édition et pages 31-32 dans l’édition de poche)

Les mots, les références, les analogies choisis par Roberto Saviano ne choqueront que les esprits partisans, ceux-là mêmes qui, comme il le dit lui-même : « On se souviendra d’Assad comme d’un des grands bouchers de l’Histoire, à l’image d’Hitler ou de Staline. Pourtant, il y aura – il y a déjà – beaucoup de gens prêts à le défendre. Des gens qui sont même prêts à nier la réalité, à dire qu’il n’y a pas de preuves, que les vidéos ne sont pas des vidéos, que les voix ne sont pas des voix, que les témoignages ne sont pas des témoignages, que les corps ne sont pas des corps. Pourquoi font-ils cela ?

Assad les a-t‑il payés ?

Assad leur a-t‑il accordé des faveurs ?

Assad les a-t‑il invités à dîner ?

Assad les a-t‑il déjà rencontrés ?

Assad leur a-t‑il rendu un quelconque hommage ?

Ont-ils des intérêts communs, peut-être cachés ?

Non, rien de tout ça. Les dictateurs ont toujours cette grande chance : ils ont des amis partout sans avoir à les mériter, contrairement aux gens ordinaires. Assad a des amis qui sont prêts à se battre comme des lions pour défendre ses actions et à jurer qu’il n’a jamais utilisé de gaz, qu’il n’a jamais torturé d’enfants, qu’il n’a jamais essayé d’écraser son peuple.

Pourquoi ? Pourquoi font-ils cela ?

Parce qu’ils croient opter pour le moindre mal. Ils sont sûrs de ne pouvoir choisir que parmi les cartes qui sont sur la table et, ce faisant, ils tombent dans le piège des dictateurs. » (Page 466 dans la première édition et pages 541-542 dans l’édition de poche.)

Oui, nous éprouvons le besoin, irrépressible, de citer longuement Roberto Saviano, non seulement parce que son propos est pertinent et que nous le partageons sans concession, mais encore parce que si nous ne crions pas avec lui, les crimes, les abus, les injustices, les fanatismes renaîtront de leurs cendres, reviendront à la charge, auront raison de nous et nos efforts. Oui, nous devons redoubler nos efforts et ne jamais plier. C’est la belle leçon que nous retenons de Crie-le ! : « Sais-tu combien de fois le mot “ennemi” apparaît dans l’abominable Mein Kampf d’Adolf Hitler ? Plus de cent soixante-dix fois. Sais-tu ce que cela signifie ? Qu’Hitler avait retenu la leçon de Schmitt. Quand on essaie de te faire croire que ceux qui t’entourent sont tes ennemis, ne tombe pas dans le piège. Crie-le ! » (Pages 37-38 dans la première édition et 41 dans l’édition de poche.)

Voilà qui est clair. Avec Roberto Saviano, nous assistons au retour de Voltaire, lui qui est justement cité en ces termes : « Je suis vexé de tous côtés ; c’est la destinée des gens de lettres. Ce sont des oiseaux que chacun tire en volant, et qui ont bien de la peine à regagner leur trou avec l’aile cassée. » (Lettre au duc d’Argental du 14 octobre 1767, dans Œuvres complètes, vol. XII, Éditions Furne, 1837.)

Ces mots, qui ouvrent le onzième chapitre, intitulé « Je vous vois », se terminent par ce crédo, ainsi en capitales : CRIE-LE, QUAND ON ASSASSINE LES POÈTES.