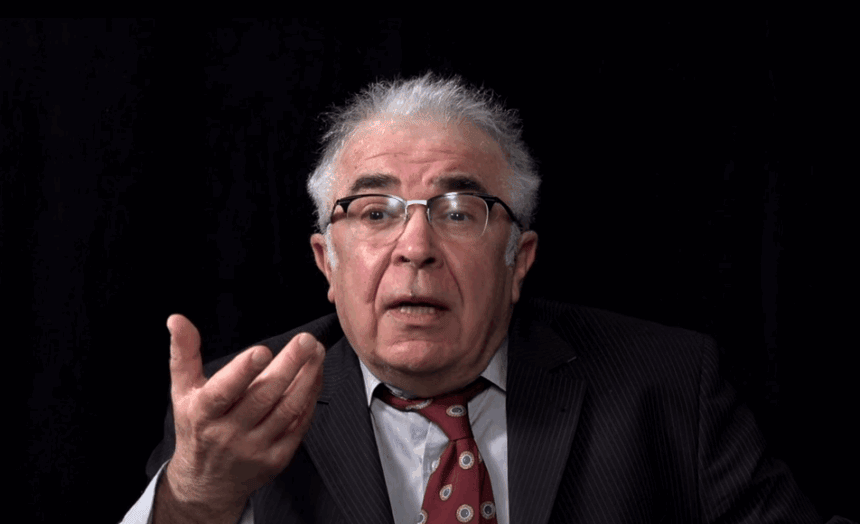

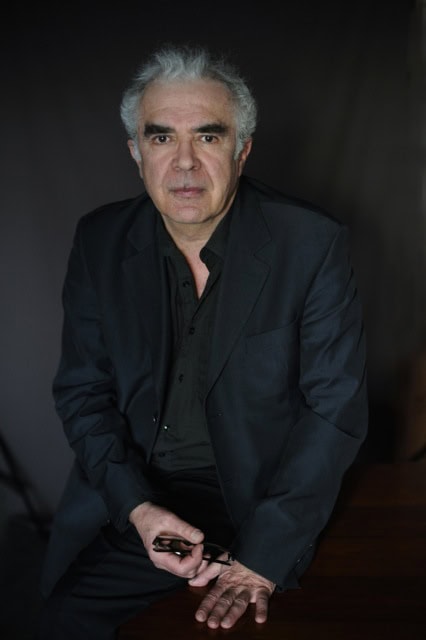

Invité des Jeudis littéraires d’Aymen Hacen, l’écrivain, critique et éditeur Éric Marty revient sur son parcours intellectuel, sa relation avec Roland Barthes, son regard sur Gide, et les fractures du monde contemporain.

Éric Marty, les chemins du langage

Les jeudis littéraires d’Aymen Hacen

Né en 1955, Éric Marty est enseignant, critique littéraire et romancier. Éditeur du Journal 1887-1925 d’André Gide dans la Bibliothèque de La Pléiade, en 1996, il a également édité, en cinq volumes, les Œuvres complètes de Roland Barthes, auquel il a consacré, en 2006, un important essai : Roland Barthes : le métier d’écrire.

Son essai, Le sexe des Modernes. Pensée du neutre et théorie du genre (Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2021), vient d’être réédité dans la collection « Points Essais ».

A.H : Roland Barthes a beaucoup compté dans votre vie. Votre essai, Roland Barthes : le métier d’écrire, peut être lu aussi bien comme un essai rigoureusement mené que comme un roman initiatique. Pourriez-vous nous en expliquer la démarche et les objectifs ?

Éric Marty : Le terme de roman initiatique est tout à fait juste, et c’est ainsi que je l’ai conçu. Mais, pour autant, c’est si l’on peut dire un « roman vrai ». Je me suis trouvé à l’âge de vingt ans, dans une position qui suivait tous les codes et tout le protocole du roman initiatique, celle de rencontrer un Maître, au sens très ancien de ce terme que l’on retrouve tant dans la philosophie grecque que dans la pensée orientale, et d’être accueilli et adopté par lui. Ce Maître était donc Roland Barthes qui, à la fin des années 1970, était réellement ce qu’on pourrait appeler un « prince de la jeunesse » et qu’évidemment j’admirais beaucoup.

Mais la rencontre avec un Maître n’est pas seulement la satisfaction de fréquenter un homme remarquable ou une célébrité. Le disciple n’est pas seulement un admirateur. Il est porteur d’un autre désir. Un désir qui le concerne, celui d’écrire. De sorte que le « roman initiatique » ne commence vraiment quand le disciple entend de la part du Maître, que celui-ci l’ait réellement prononcé ou simplement laissé entendre, le message suivant : « Tu peux écrire ». Il ne s’agit évidemment pas d’une simple autorisation formelle ; le propos est infiniment plus puissant, et sans doute porte en lui une part d’ésotérisme propre à toute initiation. Une sorte de « Sésame » donc, comme un rituel qui ouvre une porte vers la possibilité d’être à son tour un écrivain.

Les quelques années que j’ai passé à ses côtés ont été aussi aux côtés de tout un monde, un monde d’amis, d’intellectuels, d’écrivains, de cinéastes, d’artistes, monde évidemment fascinant pour le jeune homme que j’étais. Je raconte ainsi dans mon livre Roland Barthes, le métier d’écrire, cette relation extrêmement privilégiée au « Maître » qui avait quelque chose d’un maître zen par son goût pour le silence, par le fait que dans ses moindres gestes j’avais l’impression d’avoir à faire à une « leçon d’écriture », une leçon aussi de sagesse, une leçon de vie, mais je raconte aussi le monde parisien, le monde intellectuel de la fin des années 1970 qui est une période particulièrement brillante.

Depuis ce livre autour de Barthes qui est un faux roman, j’ai écrit un vrai roman, qui est un roman initiatique, intitulé Frédéric (Seuil, 2025) qui a paru au mois de février dernier. C’est apparemment très loin de Barthes mais le héros me ressemble un peu, et au fond j’y raconte dans un tout autre contexte une initiation qui ressemble beaucoup à celle que j’ai vécue.

A.H : Éditeur du Journal 1887-1925 d’André Gide en Pléiade, pourriez-vous nous dire ce qu’il reste aujourd’hui de l’auteur des Nourritures terrestres et de Si le grain ne meurt ? Autrement dit, lit-on encore Gide aujourd’hui ?

Éric Marty : De manière générale, je suis plutôt pessimiste sur l’attraction que peut exercer Gide sur les générations actuelles. Les derniers grands lecteurs de Gide appartiennent à une génération disparue, celle de Barthes justement, Lacan ou Foucault. Déjà, dans ma propre génération, mon travail sur Gide était assez isolé. Comme professeur d’université j’ai dirigé quelques thèses sur Gide mais venues essentiellement d’étudiants étrangers, principalement du Japon. Les causes de cette désaffection sont difficiles à démêler. L’image d’un écrivain est très importante pour susciter le désir de lecture. Or, l’image de Gide est mauvaise au moins selon les critères d’aujourd’hui. Une œuvre trop hétérogène pour être associée à un message unique, une écriture vue comme trop classique, l’impression d’un vieillard qui donne des leçons de morale ou de sagesse au monde entier. L’offensive contemporaine contre ce qu’on appelle la « pédo-criminalité » joue aussi contre lui, Gide étant tristement assimilé au phénomène pédophile.

Il y a pourtant des lecteurs de Gide. On peut en rencontrer. Mais il s’agit de démarches individuelles qui ne constituent jamais de grégarité. Ce qui est fascinant, c’est le contre-exemple que constitue Proust. Proust est un écrivain infiniment plus difficile que Gide, pourtant, au moins ces dernières années, il suscitait un véritable engouement, on pourrait dire même un certaine snobisme, mais est-ce l’œuvre elle-même ? Ne serait-ce pas plutôt une certaine image…

A.H : Dans Le sexe des Modernes. Pensée du neutre et théorie du genre, vous procédez à un relevé exhaustif de ce qui, de Sartre à Judith Butler, en passant par Lévi-Strauss, Lacan, Deleuze et Derrida et Foucault, sans oublier Barthes, a abouti au triomphe de la théorie du genre. Qu’est-ce qui justifie le succès de cette théorie un peu partout dans le monde et comment la distinguer du wokisme ambiant ?

Éric Marty : Mon livre est en effet une généalogie, une généalogie de la théorie du genre. Mais les liens que j’établis entre Butler et la génération américaine des années 1990 avec la Modernité française sont très paradoxaux. Plutôt que de parler de transferts culturels entre les deux côtés de l’Atlantique, il vaudrait mieux parler de contre-transferts. Il me semble que si la notion de genre appartient en grande partie à l’imaginaire américain, et à la guerre des sexes très particulière aux États-Unis, de manière générale à la vision du sexe qui est propre aux américains, le travail de théorisation est en revanche en grande partie empruntée par Judith Butler à la rhétorique de la Modernité française. Ce travail d’emprunt est très ambigu car Butler fait subir de nombreuses déformations volontaires ou involontaires aux discours de Lacan, Derrida ou Michel Foucault, et elle fait preuve d’un mélange d’admiration et d’embarras à leur égard. Mon livre retrace l’histoire complexe de la construction du concept de genre qui associe une psycho-sociologie très américaine aux grandes découvertes du structuralisme français, mais aussi à l’attitude de ces grands intellectuels français par rapport aux États-Unis qui, elle aussi, est ambiguë, jusqu’à une forme de conversion avec Michel Foucault que j’appelle le post-américain. Le succès de la théorie du genre est lui-même fragile d’une part du fait des tensions propre aux radicaux américains qui, au travers de l’intersectionnalité, ont introduit d’autres catégories rivales, comme celle de race ou celle de trans, et du fait de la réaction très violente des forces conservatrices, notamment avec l’élection de Donald Trump qui a mis un coup d’arrêt très important à tous les mouvements liés à la question du genre dont bien sûr le phénomène woke. Le wokisme est une nébuleuse qui se définit par un activisme dont la cible est « l’homme blanc hétérosexuel » ainsi que l’histoire et la culture portées par cet « homme blanc ». Le lien entre le wokisme et la théorie du genre se trouve dans cette cible commune.

A.H : Le monde, déjà ténébreux, s’est sauvagement obscurci depuis le 7 octobre 2023. Le monde dit « civilisé » a l’air de sombrer dans la barbarie et l’injustice car ceux-là qui soutiennent l’Ukraine contre Vladimir Poutine soutiennent Benjamin Netanyahou contre la Palestine, le Liban et tant d’autres pays. À ce titre, vos positions politiques et idéologiques sont particulières et peuvent choquer. Pourriez-vous nous en dire plus ? De quels outils disposons-nous pour faire face à cet enténèbrement du monde ?

Éric Marty : Je comprends que certaines de mes prises de position aient pu choquer dans cette période de cris, de confusion, de tumulte où tous les quiproquos sont possibles. À partir de la seconde Intifada où j’ai commencé à écrire sur Israël, mon engagement a été perçu comme une défense inconditionnelle d’Israël, or non seulement il n’en a rien été, mais l’empathie que j’ai manifestée pour le peuple juif impliquait une grande prudence envers les politiques successives des gouvernements israéliens jusqu’à une hostilité déclarée à l’égard du gouvernement de Netanyahu dans des textes publiés avant même le 7 octobre sur le fascisme au pouvoir. Mais cet engagement en défense d’Israël impliquait également une grande sympathie pour le monde palestinien, et l’univers arabe en général, de cela témoigne l’avant-propos à mon premier livre sur la question Bref séjour à Jérusalem (Gallimard, 2023), ou le texte lui-même dans lequel je raconte par exemple une marche dans la vieille ville arabe de Jérusalem où je m’enchante de la beauté et même du génie de la foule arabe et où je dis mon regret que les Juifs Israéliens y semblent si peu sensibles.

Mon engagement en faveur du droit d’Israël à être venait de la stupéfaction qui a été la mienne en octobre 2000 au début de la seconde Intifada devant le retournement radical de l’Opinion en France à l’égard d’Israël, et l’oubli, l’effacement et l’incompréhension soudaine de la spécificité du fait juif, dans sa dimension existentielle. Fait juif entièrement effacé par la grille politique rudimentaire et à mon sens sans pertinence de la critique anticolonialiste. J’avais et j’ai, personnellement, quoique non-juif, un rapport intime au fait juif, au peuple juif comme peuple du Livre, et où je me sens plus proche d’Abraham, de Joseph, de Moïse et de tous les personnages de la Bible sans exception que de beaucoup de mes contemporains. Il me semblait insupportable que ceux-ci acceptent sans broncher l’hypothèse que le mur des Lamentations et le royaume de David soient des « mythes sionistes » comme, hélas , la propagande palestinienne le martelait déjà. Tel est le point de départ de mon « engagement ». Et je défie quiconque de trouver dans mes livres un propos qui ne soit soutenu par cette idée. Je ne crois pas à ce titre avoir tenu des propos choquants, mais il est vrai qu’on peut choquer et blesser sans s’en rendre compte… Pour répondre complètement à votre question, je ne sais pas si nous pouvons disposer des outils propres à disperser les ténèbres jamais aussi puissantes qu’aujourd’hui. La politique sanguinaire du gouvernement israélien à Gaza est pour moi occasion d’angoisses et de tourments. J’ai écrit texte paru dans Le Monde juste après le 7 octobre pour interpréter les crimes du Hamas à la lumière de Sade : le pogrom du 7 octobre par le Hamas a développé, à mes yeux, une grammaire génocidaire en vue de sa répétition infinie, comme un code du crime qui fournissait les armes de sa perpétuation, notamment par l’usage des images et des vidéos. Depuis j’ai été incapable d’écrire sur cette guerre, tétanisé par la réponse du gouvernement israélien, comme si ,du mal absolu qu’a été le 7 octobre, ne pouvait sortir qu’un mal plus grand.

A.H : Vous avez publié, dans Les Temps modernes, en 2005, un article intitulé « Mahmoud Darwich et le déshonneur des poètes », où vous vous attaquez au poète palestinien à cause de l’hommage qu’il a rendu à Yasser Arafat qui venait de décéder en novembre 2004. Pourtant, le président Macron, à l’ONU, cite Darwich qui est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands poètes universels. Pourquoi cette diatribe ?

Éric Marty : Je dois dire que je regrette ce texte qui est excessif, inutile et injuste, mais je voudrais m’en expliquer malgré tout. Ce texte en réalité vise moins Mahmoud Darwich que l’usage qui en a été fait en France… Usage strictement idéologique et politique sur le modèle « stalinien » du poète d’État, du poète officiel, du poète national. Or si je conçois que la poésie puisse être politique, cela me gêne profondément qu’elle soit au service d’un pouvoir même si ce pouvoir est faible, opprimé et maltraité comme l’est et l’était l’Autorité Palestinienne. De ce fait, j’ai évacué tout ce qu’il y avait de proprement poétique dans son œuvre pour ne m’attaquer qu’à l’écume publique et « publicitaire » qui l’entourait alors. C’était stupide et injuste, et je m’en veux de mon manque de générosité : c’est-à-dire de ne pas avoir fait crédit au poète, et de n’avoir reconnu que l’homme officiel et institutionnel. Je m’en veux d’autant plus que pour moi le monde arabe est l’un des derniers réservoirs de la poésie en ce monde.

A.H : Si vous deviez tout recommencer, quels choix feriez-vous ? Si vous deviez incarner ou vous réincarner en un mot, en un arbre, en un animal, lequel seriez-vous à chaque fois ? Enfin, si un seul de vos textes ou livres devait être traduit en d’autres langues, en arabe par exemple, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?

Éric Marty : Si je devais me réincarner en un animal ce serait sans nul doute le dromadaire, qu’on confond volontiers en France avec le chameau beaucoup moins beau à cause de ses deux bosses. J’aime infiniment le dromadaire à cause principalement de son lien extrêmement puissant avec le désert. Lieu de silence, de simplicité, de pureté. C’est ce lien qui me le rend fraternel, ainsi que son extrême frugalité, sa sobriété qui d’ailleurs l’oppose à notre monde de surabondance, de gâchis et de surproduction. Pour l’arbre ce serait alors le palmier parce qu’on le trouve à l’orée du désert, et que cette proximité est très émouvante. C’est un symbole extraordinaire de la juxtaposition de la profusion et de la rareté. Rien ne peut plus me ravir.

Un de mes livres a déjà été traduit en arabe. C’est le cas avec la traduction en arabe (Égypte) de mon petit livre Roland Barthes, la littérature et le droit à la mort, ce dont je suis très fier. Mais ma plus grande joie serait que mon recueil de poèmes entendu/dire (éditions Furor 2023) soit traduit en arabe. Je pense que la poésie est ce qui nous relie le plus, nous Français, au monde arabe qui est, comme je l’ai dit, un monde de poésie.