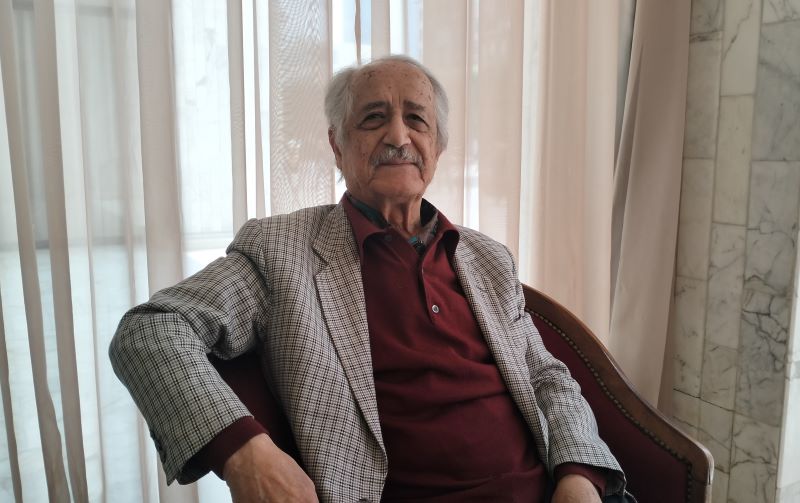

Anouar Attia, né le 16 juillet 1939, agrégé d’anglais à la Sorbonne, enseignant à la Faculté des Lettres de la Manouba et à l’École Normale Supérieure de Tunis, est romancier et traducteur. Ses romans ― Hayet ou la passion d’elles, Les trois Grâces et La passiontoi ― ont été couronnés par de prestigieux prix littéraires en Tunisie, respectivement par le Comar d’Or en 2002 et en 2015, ainsi que le Prix de la Foire nationale du Livre tunisien en décembre 2019.

Entretien avec Anouar Attia « Par passion »

Les jeudis littéraires d’Aymen Hacen

Traducteur de l’arabe vers le français et vers l’anglais, il a proposé des versions françaises d’œuvres substantielles, dont Jézia l’hilalienne de M’hammad Marzouki, en 2011, Hymnes à la vie d’Aboulqacem Chebbi, en 2016, Le Phénix de Zoubeida Bchir, en 2017, et Poèmes choisis de Mnaouar Smadah en 2021.

Vers l’anglais, il a traduit Mahmoud Messadi, Salah Garmadi et Zoubeida Bchir.

A.H : C’est par hasard, sur les réseaux sociaux, que nous avons découvert votre dernière traduction publiée. Par ce triste constat, nous voudrions vous demander ce qui continue d’animer votre passion pour l’écriture et la traduction. Autrement dit, pourquoi et pour qui écrivez-vous ?

Anouar Attia : Mes écrits littéraires, c’est-à-dire pas ceux qui sont académiques ni ceux qui relèvent de l’essai, appartiennent essentiellement à deux genres, celui de la « fiction » d’expression française (romans, contes et nouvelles) avec d’occasionnelles incursions dans la poésie, et celui de la traduction vers le français ou l’anglais de textes en général d’expression arabe.

Si, dans ces différents genres littéraires écrits en d’autres langues que l’arabe, le lectorat est squelettique pour ne pas dire inexistant (c’est malheureusement le cas dans notre pays), la réponse à la question de savoir pourquoi je continue d’écrire quand même (avec ce qu’en outre cela suppose de participation aux frais d’édition) est : « Par passion ». Passion de l’écriture en soi ou de l’écriture en tant qu’exutoire cathartique à des insatisfactions d’ordre personnel ou, à l’échelle nationale et internationale, d’ordre sociopolitique, mais en fait passion de l’écriture où les deux motivations sont inextricablement liées en dialectique de mutuelle exaltation.

A.H : Vous le dites expressément dans l’avant-propos qui ouvre votre volume dédié à Mnaouar Smadah : « L’admiration émue que j’ai ressentie pour ce poète jusque-là trop injustement sous-estimé (à cause, d’une part, de l’engouement sans pareil dont bénéficiait son aîné Chebbi, d’autre part, de sa tombée en disgrâce et de l’ostracisme subséquent dont il avait fait l’objet depuis qu’il s’était mis, dans sa poésie, à critiquer parfois d’une façon féroce, les dérives autocratiques de Bourguiba) a nourri en moi l’envie, qui est allée grandissant, de lui rendre le même genre d’hommage que j’avais rendu avant lui à Chebbi, à Marzouki, à Messadi et à Garmadi, celui de le traduire. »

Pouvez-vous développer un peu plus pour mieux nous expliquer vos choix ?

Anouar Attia : Ma motivation à traduire est, dans tous les choix de textes traduits, ou à traduire, de nature nationale, voire patriotique, rapportée à notre patrimoine littéraire. Il n’y a qu’à se référer aux sept traductions publiées pour le constater : Jézia l’hilalienne, de M’hamed Marzouki ; « Extraits de l’œuvre de M. Messadi » ; The Dam (السّدّ) du même Messadi ; Hymnes à la Vie (أغاني الحياة) d’Aboulqacem Chebbi ; Selections from Salah Garmadi’s poems and short storie et, dans le même ouvrage publié par le Crédif, la traduction en anglais et en français de six longs poèmes de Zoubeida Bchir

A.H : Vous avez traduit Zbeida Bchir en français et en anglais. Vos romans, comme leurs titres l’indiquent, sont marqués par des figures féminines ― par la Femme avec une majuscule. Êtes-vous féministe ?

Anouar Attia : Si je suis féministe ? Que je le sois est le moins qu’on puisse dire ! Évidemment, dans le cas d’espèce, pas en tant que militant de la cause féminine sur la scène sociopolitique mais en tant qu’homme de lettres aux écrits empreints (dans le comportement des personnages, dans les situations ainsi que dans l’expression directe ou indirecte, cette dernière pouvant relever de l’humour ou du symbole ou de la métaphore, de l’ironie aussi et de la satire) d’une sympathie particulière pour ce que résumerait l’expression « l’Éternel Féminin ». Cette sympathie revêt souvent deux formes. La première, celle d’une grande empathie pour les femmes en butte (bien que d’une façon moins prononcée que dans d’autres pays arabo-musulmans) à un système patriarcal et machiste socialement prégnant et plus ou moins astreignant (le thème de la prostituée en tant que victime de ce genre de comportement des hommes, y compris celui des parents, est récurrent dans mes écrits fictionnels). La deuxième forme de sympathie envers la femme en tant que genre est celle de l’expression, souvent très poétique, d’une passion amoureuse que ressent le personnage de l’amoureux envers la femme qu’il aime ; avec, assez souvent, une atmosphère dramatique, parfois tragique, en cas de manque de réciprocité de la part de la bien-aimée. Cependant, les cas de situation dramatique naissant de ces deux formes de sympathie contrariée sont souvent adoucis par leur mise en contraste avec ce qui est omniprésent dans mes écrits : l’humour sous toutes ses formes.

A.H : Dionys Mascolo, qui était si proche de Marguerite Duras, de Robert Antelme et d’Edgar Morin, écrit : « Sont également de gauche en effet ― peuvent être dits et sont dits également de gauche des hommes qui n’ont rien en commun : aucun goût, sentiment, idée, exigence, refus, attirance ou répulsion, habitude ou parti pris… Ils ont cependant en commun d’être de gauche, sans doute possible, et sans avoir rien en commun. On se plaint quelquefois que la gauche soit “déchirée”. Il est dans la nature de la gauche d’être déchirée. Cela n’est nullement vrai de la droite, malgré ce qu’une logique trop naïve donnerait à penser. C’est que la droite est faite d’acceptation, et que l’acceptation est toujours l’acceptation de ce qui est, l’état des choses, tandis que la gauche est faite de refus, et que tout refus, par définition, manque de cette assise irremplaçable et merveilleuse (qui peut même apparaître proprement miraculeuse aux yeux d’un certain type d’homme, le penseur, pour peu qu’il soit favorisé de la fatigue): l’évidence et la fermeté de ce qui est. »

En partant de cette thèse, seriez-vous un homme de gauche ? Si oui, en quoi cela consiste-t-il exactement ?

Anouar Attia : « De gauche »… « De Droite »… Stricto sensu, ce sont là des notions politiques et/ou idéologiques. Dans ces sens-là, une littérature, c’est-à-dire œuvre littéraire dans sa globalité, qui se prête à être qualifiée en tant de gauche ou de droite de littérature de combat pour, politiquement ou idéologiquement parlant, une cause contre une autre ― voire un pamphlet…

La vraie littérature se situe au-delà de ces définitions réductrices ; elle a vocation à englober le monde dans sa diversité, ses harmonies et ses contradictions de toute nature, politiques (dans ce cas on peut subdiviser « le politique » en différentes catégories dont on peut supposer qu’elles se réduisent à la dualité « de gauche » / « de droite » mais ça se discute…), sociologiques, psychologiques ainsi que celles relevant du « genre », de la couleur de peau, etc. ou alors simplement « humaines », dans le sens d’une inscription dans des valeurs universelles… comme l’égalité des chances ou la justice pour tous.

Le brassage (à travers les personnages et les situations ainsi que leur interaction) de toutes ces notions aboutira soit à une œuvre à signification dominante (politique, sociale, psychologique, etc.) soit à une œuvre ouverte, tributaire alors du sens que lui accordera le lecteur.

Il me semble que, tout en étant ouverte à l’interprétation, « ma littérature » (romans et « nouvelles, contes et récits ») installe un schéma général thématique qui se revendique de l’ « humain » dans son acception la plus large, avec l’accent mis sur deux sortes de dénonciation (directe ou via l’humour ou l’ironie iconoclaste) de ce qui porte tort à l’humain : la première, celle de toute pensée unique hostile à la diversité humaine, la cible récurrente dans cette optique étant la religion quand elle devient exclusiviste et agressive mais surtout quand elle est empreinte de fausse dévotion; la deuxième, celle de l’injustice quelles qu’en soient les manifestations, avec l’accent mis sur celle, devenue ouvertement génocidaire, pratiquée par un État terroriste et hors-la-loi à l’égard des Palestiniens.

Mes écrits s’inscrivant objectivement dans un contexte maghrébin où se font face, en harmonie ou en conflit, deux civilisations, une orientale et une occidentale, cette dominante humaniste dont ils se revendiquent et qu’ils prétendent incarner va signifier un double évitement : celui de la crispation identitaire autour de valeurs orientales ou spécifiquement tunisiennes (ce qui pourrait installer des « identités meurtrières » pour reprendre l’expression d’Amin Maalouf), l’autre évitement étant celui de l’aliénation à la civilisation occidentale dans ses aspect négatifs, parfois scélérats quand ils prônent et/ou pratiquent l’injustice dans les nombreux aspects qu’elle peut revêtir, sinon on peut devenir le « bougnoul de service » comme, en parlant du rapport de l’écrivain(e) maghrébin(e) à la France, ainsi que le dit Rachid Boudjedra dans son essai Les contrebandiers de l’Histoire.

A.H : Le monde, déjà ténébreux, s’est sauvagement obscurci depuis le 7 octobre 2023. Le monde dit « civilisé » a l’air de sombrer dans la barbarie et l’injustice car ceux-là qui soutiennent l’Ukraine contre Vladimir Poutine soutiennent Benjamin Netanyahou contre la Palestine et le Liban. Outre le deux poids deux mesures, il y a un véritable problème politique et éthique. Comment l’écrivain et avant lui l’homme aborde-t-il cette actualité brûlante ? De quels outils disposons-nous pour y faire face ?

Anouar Attia : La réponse se trouve dans la question précédente avec l’ajout suivant sous forme de réponse-question : « Que peut la littérature en face de ces Monstres sanguinaires et hors-la-loi ? »

A.H : Si vous deviez tout recommencer, quels choix feriez-vous ? Si vous deviez vous incarner ou vous réincarner en un mot, en un arbre, en un animal, lequel seriez-vous à chaque fois ? Enfin, si un seul de vos textes devait être traduit dans d’autres langues, en arabe par exemple, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?

Anouar Attia : Si je devais tout recommencer, je commencerais à écrire des œuvres fictionnelles et à faire des traductions (autres qu’en tant que faisant partie de mon travail) plus tôt dans ma vie.

Réincarnations : Tolérance (sauf envers toute forme d’injustice). Sans hésitation : arbre à jasmin et dauphin.

Éventuelle traduction en arabe : mon dernier livre Long et incertain sera le chemin…, où se trouvent ramassés, j’espère harmonieusement, la plupart des thèmes que j’avais abordés dans mes précédents écrits et dont j’ai décidé qu’après lui, pour une question de fatigue liée à l’âge, je n’écrirais plus de textes à vocation de devenir des livres.