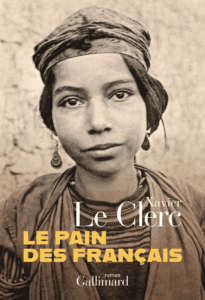

Dans Le pain des Français (Gallimard, 2025), Xavier Le Clerc signe un roman bouleversant sur la mémoire algérienne en France, entre racisme ordinaire, identité effacée et héritage postcolonial.

Le pain des Français, roman de Xavier Le Clerc : récit intime et Histoire collective avec une rare justesse

Par Djalila Dechache

C’est à partir du titre complété de « ici on ne vend pas du pain aux bougnoules » envoyé au visage de son père que le narrateur et le personnage principal ouvre son livre. Il avait six ans, il s »en souvient, son père est, pourtant d’habitude colérique, resté silencieux, serrant « sa mâchoire anguleuse ».

L’action se passe en 1986, ce n’est pas si loin de nous, au pied des hauts-fourneaux de la Société Métallurgique de Normandie, à Caen. Mohand-Saïd Aït-Taleb migra en France depuis sa Kabylie natale. Il avait vingt-cinq ans, il était employé non-qualifié.

En ce temps-là, ces ouvriers vivaient dans des foyers ou des bidonvilles. Les ratonnades démarraient vite par des insultes racistes, des brimades, ces coups, des humiliations. Parfois on retrouvait le corps de l’un d’entre eux au détour d’une rue ou d’un bois.C’étaient des hommes seuls, leur femme ou leur fiancée était encore au bled.

Hamid, le petit garçon aurait aimé que son père réponde « avec panache » au boulanger : « Vous nous refusez du pain parce que vous refusez votre propre passé » mais il parlait à peine le français.

C’est une belle et juste réponse sauf que c’est une phrase d’algérien aguerri, doté une maturité intellectuelle, au fait de l’histoire, usant d’une rhétorique savante.

L’exemple de cette scène avec le boulanger, doit résonner pour beaucoup de monde, est une situation aliénante, elle reste gravée au fin fond de la mémoire, rien ne peut l‘effacer ni l’oublier. C’est une brûlure.

La suite est édifiante, à couper le souffle tant elle est juste, l’auteur avance des faits réels que nul ne peut remettre en question, elle convoque les ancêtres algériens morts pour que la France vive (…).

« Que vos pâtisseries avaient jadis le goût de la mélasse, blanchie par les cendres produites en broyant les os calcinés de nos ancêtres, une poudre vendue douze sous le boisseau de douze livres.(…) Que partout les cendres de nos squelettes ont nourri les champs d’Indre-et-Loire, de Vendée et de Vienne, les fonds argileux comme les terres froides.Nous sommes le pain des Français ».

C’est terriblement beau d’écrire cela, personne ne l’avait fait avant l’auteur, aussi élégamment, aussi profondément, aussi puissamment. Cette conscience de l‘immigration est tout à fait nouvelle, change de camp, n’est pas victimaire.

Enfance, adolescence

Enfant d’une fratrie de neuf enfants, a grandi avec l‘école de la République, Hamid est le plus doux avec son visage espiègle, son goût pour la poésie, il en écrit, se sent « étranger sans sa propre famille ».Son grand frère Larbi se moque de lui, de sa voix efféminée, de ses manières, de sa politesse, de l’aide à sa mère dans les tâches ménagères. Larbi le harcèle, le traite de « tapette », vole les textes de son frère, les lit à voix haute à toute la famille !

La maman, née Ouardia, est appelée Zahia, « splendeur », avait une peau si blanche et des cheveux longs si noirs, une belle voix, les mains teintes au henné qui avait tendance à s‘effacer avec les nombreuses lessives.

Le soir, elle racontait des contes et légendes à ses enfants plein d’ogres, de vagabond moribonds.Hamid est vif, intelligent, il comprend vite, observe, écoute et se souvient.

Il se rappelle l’émission de télévision Champs Elysées, la grande messe du samedi soir, où des artistes maghrébins venaient chanter pour rassurer les Français, comme celui qui chantait le P’tit beur… .

Hamid VS Xavier

Hamid ressentait de la honte face à la pauvreté de sa famille.Son père devait emprunter pour nourrir la famille.

Hamid dit que dès l‘âge de six ans, « il s’adaptait aux carences des autres, des petits comme des grands.

Il avait compris qu’écrire fait basculer dans un autre monde ». Pour penser cela, il faut avoir basculer dans le monde de la maturité précoce.L’auteur a commencé tôt sa prise de conscience et son travail identitaire.

Son père décède en 2020 d’un cancer, son corps est rapatrié en Kabylie pour l’enterrement.

Hamid, adulte dit que son père n’a jamais dit quoi que ce soit sur la France. Il n’y a pas plus belle épitaphe.

Il choisit, en 2022, d’apposer la photo de son père en couverture de son livre « Un homme sans titre ». Il a utilisé la photo en noir et blanc de sa carte de l’usine.

Devenant auteur à succès, Hamid fait un choix : son nom Aït -Taleb ne « résonne nulle part ». On pourrait dire qu’il n’est pas bankable.

Combien de fois un tel nom est et a été écorché, incompris, inaudible, déformé, je parle de son nom comme je parle du mien.

On peut le comprendre, chacun fait ce qu’il peut de là où il se situe. Les DRH l’ont discriminé à cause se son patronyme. Trop lourd à porter il en était gêné.Il reste fier d’être le fils de Mohand-Saïd Aït-Tayeb, un homme sans titre comme il l’a écrit dans un précédent ouvrage, un prince sans armoiries, venu de Kabylie.

Pourtant ce nom a résonné dans le coeur de Hamid. Peut-être est-ce grâce à son père « le sans …et sans .… » le fils de Taleb, celui dont le désir est d’apprendre, d’avoir eu des récompenses et des prix pour son écriture et ses livres.

Ìl change de nom et de prénom, devient Xavier Le Clerc.Il dit qu’il « devait aux sacrifices de mes parents de m ‘en sortir».

Plusieurs chapitres commencent par Zohra…c’est dire l’importance qu’à pris cette petite fille dans la vie du narrateur.

Son anonymat « évoque sa propre survie ». Ce nouveau nom qu’il s’est donné devient « une cape » d’invisibilité » pour ses collègues, nul ne peut deviner d’où il vient.

Ironie de la vie , il occupe un poste de « chasseur de têtes » dans un cabinet de recrutement, il évoque « un sentiment boueux, une fierté contrariée ».

Pourtant, le secret le ronge, il le vit mal. Ce n’est pas facile de se dédoubler sans le dire aux autres, et pourquoi vouloir le dire ?

Cela change-t-il vraiment beaucoup de choses de changer d’identité au sens propre ? Ne sommes-nous pas tous porteurs de plusieurs identités sans que nous y accordions de l‘importance ? Nous dédramatisons cet aspect de nos vies sans qu‘il y ait un combat intérieur.

La voix de la petite Zohra

En proie à des souvenirs, des réminiscences et des transferts vers son pays d’origine, la Kabylie, traversant l’avenue Bugeaud à Paris, l‘auteur se trouve happé par le prénom Zohra.

Il cherche alors qui pouvait bien porter ce prénom dans sa famille.Il entend une voix enfantine, une logorrhée dans sa langue maternelle. Il ne connaissait rien de cette Zohra.Il tente d’imaginer ce que fut sa vie, il dialogue avec elle, se confie à elle.Elle prend vie. En lisant des lettres avec les ossements, l’esprit du corps scientifique est totalement détaché devant ces restes d’indigènes. Lui revient en mémoire comment son grand père à lui est mort enseveli en 1917 durant la guerre, entre les rats, la boue, la mort.

La petite Zohra ne le quitte pas, l’ayant fait naitre, elle existe désormais. Elle aurait pu être une ses quatre soeurs. Elle a été assassinée en 1845 lors de la conquête française avec tant d’autres. Il imagine la tête de Zohra portée par les cheveux par un soldat, pas plus lourde qu’un melon. Et sa petite peau de pêche encore bébé, toute douce et lisse. Il se confie à elle et lui donne vie. C’est d’une rare beauté et même de grandeur d’âme. Avec la photo de couverture le lecteur aussi lui donne vie, elle est réelle.

Au Musée de l’Homme à Paris

Lisant un article de presse sur la conquête de l’Algérie avec un illustration de militaires français Lucien de Montagnac avec une citation des plus effrayantes : « Pour chasser les idées qui m’assiègent parfois, je fais couper des têtes, non pas des têtes d’artichaut mais bien des têtes d’hommes ».

La fin de l’article révèle que des milliers de crânes, sont emmagasinés dans les sous-sols du musée de l’Homme.

L’auteur après maintes demandes auprès de la direction du musée, réussira à y pénétrer pour examiner les rangées de crânes datés et numérotés.

C’est ainsi que commence l’exploration des crânes d’algériens entreposés Place du Trocadéro, non loin du Théâtre National de Chaillot, sur le fronton duquel on peut lire une citation du poète Paul Valéry :« Dans ces murs voués aux merveilles – J’accueille et garde les ouvrages – De la main prodigieuse de l’artiste – Egale et rivale de sa pensée – L’une n’est rien sans l’autre ».

Tant de morts au-dessus de mots du poète magnifiant la main de l’homme !

Des crânes, ce sont un début de sépulture, rangés dans des casiers, dans des boîtes. Cependant, nul ne vient les visiter, les vivifier. Ce sont des gens qui ont existé.

J’ai eu l’occasion cet hiver à Paris de me joindre au rassemblement de la place du Trocadéro, suite à l‘appel d’une association algérienne réclamant la restitution des crânes algériens, réclamés par ailleurs et à plusieurs reprises par des Présidents algériens dont plus récemment Monsieur Tebboune, l‘actuel président de la République Algérienne.

Livre sans concessions, clairvoyant, lucide et tendre, Xavier Le Clerc réécrit l‘Histoire France-Algérie avec un autre regard, une nouvelle sensibilité.On suit son. cheminement, son évolution, sa paix retrouvée.

Rien ne heurte dans son récit, on partage avec lui tout ce qu‘il narre, on retrouve tant de choses dans ce vécu dépeint avec tendresse, sans reniement aucun.

Un style clair, imagé, beau, intense et fort, cultivé, bourré de références, l‘auteur a fait un travail remarquable du point de vue de la narration de l‘Histoire, de l’identité, de la terre, de la langue et de la vie.

Les 134 pages de ce roman en font un grand livre, une grande découverte pour le bien d’un grand nombre d’entre nous.