La Bibliothèque nationale de France consacre une grande exposition à Colette jusqu’au 18 janvier 2026. Manuscrits, photographies, extraits sonores et correspondances révèlent les multiples vies d’une autrice libre, audacieuse et profondément ancrée dans son époque.

Les mondes de Colette à la BNF : Colette entre vie, écriture et liberté

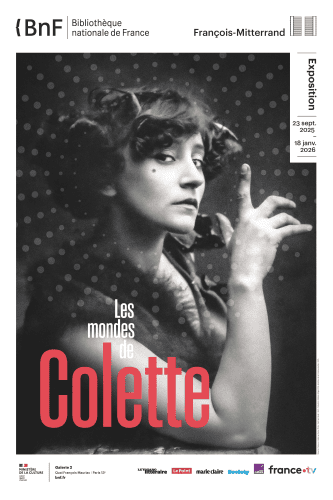

Les mondes de Colette, exposition de la Bibliothèque nationale de France (BNF) François-Mitterrand, Paris, jusqu’au 18 janvier 2026.

Les mondes de Colette

Par Djalila Dechache

Il est des expositions où l’on se rend les yeux fermés, pour le titre et pour le lieu.

C’est bien sûr le cas de celle-ci : prononcer le nom de Colette (Sidonie-Gabrielle Colette, 1873-1954) suffit à faire surgir une évocation plurielle. En effet, même si tout le monde connaît Colette pour quelques-uns de ses titres de livres, beaucoup est à découvrir avec cette exposition remarquable. Une partie de son œuvre était inscrite au programme des collèges de l’Éducation nationale : colloques, séminaires, recherches et rencontres dans sa maison de Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l’Yonne, en Bourgogne, devenue lieu de culture permanent, réunissant un public fidèle, où se tient notamment le Festival international des écrits de femmes. Très attachée au lieu de sa naissance, Colette le revendique : « Pourquoi cesserais-je d’être de mon village ? Il n’y faut pas compter. »

Structurée en cinq parties, avec plus de 300 pièces, l’exposition couvre différentes facettes de la vie privée et publique de Colette, lui conférant une assise populaire et une reconnaissance de ses pairs, de Marcel Proust à Jean Cocteau, François Mauriac et Louis Aragon.

Souvenirs sensibles

Colette, plus qu’une autre autrice de son temps, est attachée à la vie à la campagne avec sa mère. Elle y découvre la faune et la flore avec lesquelles elle tisse un rapport particulier, sensible, nouveau, poétique, inoubliable et flamboyant. Sa mère Sidonie a joué un rôle central dans son éducation.

Dans son œuvre, Colette célèbre également le plaisir avec lequel elle écrit « un alphabet nouveau qui écrit la chair du monde ». C’est en cela qu’elle est terrienne et sensuelle.

J’ajoute, en reprenant les mots magnifiques de Julia Kristeva, qui lui a consacré le tome 3 du Génie féminin :

« La glycine bleue, le muret, le noyer, le lilas, Sido avec son grand mot : “Regarde !” et le “coup de pied unique” du Capitaine amputé dans le chambranle de la cheminée en marbre… prennent corps. Par quelle magie la maison de Colette se prêterait-elle à cette incarnation ?

Mais parce que l’alchimie est déjà à l’œuvre dans ses textes, plus immédiatement que chez d’autres écrivains, et que la Maison est le “gîte”, “le centre et le secret”, où “je déchois l’imposture”.

Et elle ajoute : “J’aime l’écriture de cette femme, c’est un plaisir immédiat, sans pourquoi.” »

Le Monde

En 1893, Colette a 20 ans, elle épouse Henry Gauthier-Villars, dit Willy, part vivre à Paris, découvre le music-hall. « Le music-hall, c’est le métier de ceux qui n’en ont appris aucun », écrira-t-elle dans La Vagabonde en 1908, signé de Willy. Colette constate que dans cet univers, les femmes restent dépendantes ; de ce fait, soit elles se marient par confort, soit elles restent artistes, dans des conditions précaires. Dans ce livre, Colette soliloque à haute voix en un torrent ininterrompu, et c’est merveilleux à lire. On l’entendrait presque.

« C’est une belle salle de samedi, dans ce café-concert aimé du quartier. Une salle noire, que les projecteurs ne suffisent pas à éclairer, et vous donneriez cent sous pour trouver un col de chemise, du dixième rang de fauteuils à la deuxième galerie ! Une fumée rousse plane sur tout cela, portant l’affreuse odeur du tabac froid et du cigare à deux ronds qu’on fume trop loin… En revanche, les avant-scènes, femmes décolletées, paillettes, chapeaux et plumages, ont l’air de quatre jardinières… C’est un beau samedi. Mais, selon la forte expression de la petite Jadin : — Je m’en fiche, je ne touche pas sur la recette ! »

Claudine à l’école paraît en 1900, d’abord sous la signature de Willy. Son mari en a profité pour se mettre en avant vis-à-vis de l’identité de cette œuvre, et ce sur plusieurs textes.

Là se poursuit la domination et l’usurpation de son mari Willy. Elle mettra plusieurs années à faire reconnaître la maternité de son œuvre. En ce sens, c’est une pionnière des droits de la femme et des droits d’autrices.

Elle aura été un exemple de femme assumant tous ses aspects possibles, préparant la libération de celles à venir. Elle a lancé un mouvement qui ne s’est pas arrêté.

Colette, elle aussi, vivotera et occupera plusieurs rôles : mime, comédienne, journaliste (en 1939-1940, elle a une carte de journaliste officielle) et même esthéticienne. Elle aura joué au music-hall et au théâtre beaucoup de personnages, tantôt quasi nue, tantôt habillée en homme. De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace…

S’écrire

« Je travaille très honnêtement, aussi bien que je peux, avec sévérité (…) avec sévérité, c’est peut-être le mot qui convient le mieux. » (Les Nouvelles littéraires, 27 mars 1926).

Contemporaine de l’Anglaise Virginia Woolf (1882-1941), qui publiera son essai Une chambre à soi en 1929, Colette crée des personnages en changeant de prénom : Sido, Léa, Renée, Gabrielle… autant de parties d’elle-même décrites dans le genre autobiographique, se travestissant d’avatars tout en restant la même.

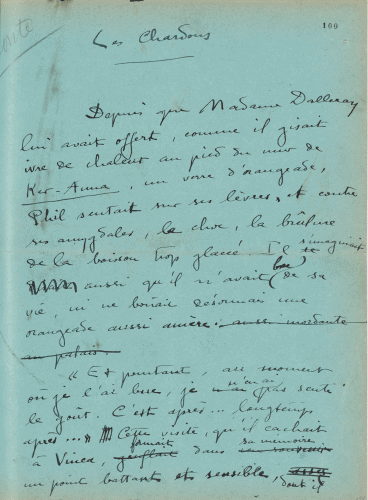

À la question issue d’un document sonore présent dans l’exposition : « Colette, comment écrivez-vous ? », Colette répond avec sa bonne voix bien ronde : « Je m’entoure de bleu. »

Le visiteur verra à cette occasion des lettres de papier bleu, écrites à la plume d’encre de son écriture fine et raturée, un peu penchée vers la droite.

C’est émouvant de savoir que ce sont ses écrits. Elle y mêle roman et autobiographie.

Le Temps

Les commissaires de l’exposition ont recensé plus de 1 200 articles de presse : des chroniques, des critiques théâtrales, musicales, cinématographiques, des récits de voyages au Maroc ou à New York, des chroniques judiciaires, sportives et des interventions dans la presse féminine.

Colette occupe tous les terrains du visible, de son temps à la ville, lieu de son évolution artistique, et à la campagne, lieu de son enfance.

Colette est promue officier de la Légion d’honneur en 1928.

Élue à l’Académie royale de Belgique en 1935, elle épouse Maurice Goudeket, qui a créé les Éditions du Fleuron.

Sa dernière adresse à Paris est celle du Palais-Royal. Elle commence à écrire pour Paris-Soir et Marie Claire.

Colette est élue à l’unanimité à l’Académie Goncourt en 1945. Ses œuvres complètes seront publiées de 1948 à 1950 aux Éditions du Fleuron.

Elle aura eu l’occasion de participer à l’écriture du scénario que la réalisatrice Yannick Bellon lui consacre en 1952.

La Chair

« Plus que sur toute autre manifestation vitale, je me suis penchée, toute mon existence, sur les éclosions. C’est là, pour moi, que réside le drame essentiel ; mieux que dans la mort, qui n’est qu’une banale défaite. (…) L’heure de la fin des découvertes ne sonne jamais. Le monde m’est nouveau à mon réveil chaque matin, et je ne cesserai d’éclore que pour cesser de vivre. » (Message aux spectateurs, soir de la première du film Le Blé en herbe, 20 janvier 1954).

Une idée pleine de raffinement, concrétisée par une borne odorante, permet de sentir la lavande et la rose, senteurs intenses et chères à Colette du Paradis perdu.

Témoin et actrice de son temps, Colette a exploré plusieurs aspects de la sexualité, qui se traduisent dans son œuvre. Elle aura été une femme libre.

On pense bien sûr à son ouvrage Le Blé en herbe, qui a donné lieu à un film du même titre en 1954. Pour autant, Colette ne se considère pas féministe ; elle est ailleurs.

Elle n’approuve pas les Suffragettes. Simone de Beauvoir la cite dans son essai Le Deuxième Sexe, édité en 1949.

Même sa vision et sa vie de couple ne sont pas épargnées, eu égard à ses multiples liaisons et mariages.

Son corps la fera souffrir à la fin de sa vie, dans sa vieillesse, par une sévère arthrite, sujet abordé dans L’Étoile Vesper et Le Fanal bleu.

« (…) Que nos précieux sens s’émoussent par l’effet de l’âge, il ne faut pas nous en effrayer plus que de raison. J’écris “nous”, mais c’est moi qui je prêche. Ô découvertes, et toujours découvertes ! Il n’y a qu’à attendre pour que tout s’éclaire. Au lieu d’aborder des îles, je vogue donc vers ce large où ne parvient que le bruit solitaire du cœur, pareil à celui du ressac ? » (Le Fanal bleu, 1949).

Colette a eu des funérailles nationales dans la cour du Palais-Royal (l’Église a refusé les obsèques religieuses), suivies d’une inhumation au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

Elle mériterait d’entrer au Panthéon, où elle aurait largement sa place pour avoir fait briller la France dans plusieurs domaines et à travers le monde.

Comme le précise le numéro 104 des Chroniques de la BnF, une exposition ne peut pas tout dire en une fois, tant son œuvre et sa vie furent denses et plurielles.

Cependant, autour de l’exposition, un programme de manifestations du 15 octobre au 10 décembre est prévu avec : Illustrer Colette, Interpréter Colette, jusqu’à la projection de Paris Was a Woman (1996) de Greta Schiller et Andrea Weiss.

Une exposition merveilleuse et si bien nommée nécessite plusieurs visites pour apprécier ce qui est proposé.

Plus encore, cette exposition donne envie de lire ou de relire l’œuvre de Colette ; elle est si inspirante, elle et ses écrits sont d’une modernité extraordinaire.

Giulia Andreani, peintre italienne, a créé des aquarelles sur papier pour l’exposition, qui apportent un regard différent, intéressant.

Notons la parution en 2023 du volume de la Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard : Le Blé en herbe et autres récits.

Commissariat de l’exposition :

– Émilie Bouvard, Fondation Giacometti

– Julien Dimerman, BnF, département Littérature et art

– Laurence Le Bras, BnF, département des Manuscrits

Un remerciement particulier à Pierre Clamaron, chargé de communication presse et partenariats médias à la BnF.